— встречаются нам почти каждый день. Кто-то боится их до смерти, кто-то равнодушен, некоторые заводят себе их как домашних любимцев…

Мир насекомых удивительно разнообразен и чрезвычайно важен для нормального функционирования многих экосистем.

Изучение эволюции насекомых

интересно и с историческо-биологической точки зрения, так и для изучения климатических изменений, происходящих на нашей планете.

Эволюция насекомых

— исчезает питание семязачатками, происходит активное питание пыльцой,

— уже возникают насекомые, потребляющие зеленую часть растений -жуки;

— появляются наземные хищники, в то время как летающие хищники заметно сокращаются.

— появляется огромное количество водных насекомых;

- — расцвет тандема: насекомые \растения, создавшего тот мир, в котором мы сейчас живем.

- насекомые — это уже практически современные представители.

Как выглядели древние насекомые?

Удивительно, но практически так же…

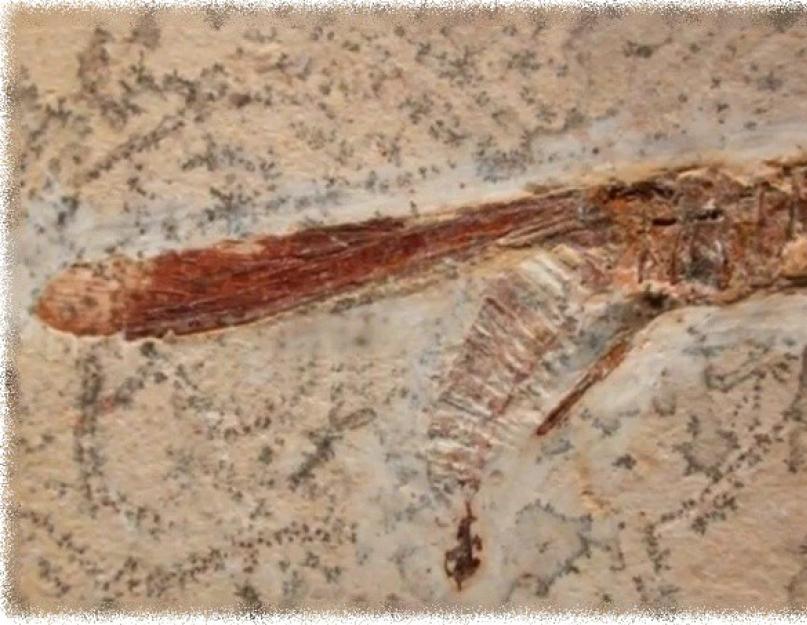

В процессе эволюции довольно мало изменились, например, стрекозы — этот летающий хищник существовал как миллионы лет назад, так и сейчас бороздит воздушные просторы Земли

Эволюция морфологических структур, в отличие от экологической эволюции, относительно хорошо документирована. Все морфологические признаки легко распознаются и их можно сравнивать как на современном материале, так и по ископаемым остаткам. Однако даже морфологическая эволюция во многом является предметом спора.

Экологическая же эволюция может быть представлена только как цепь более или менее спекулятивных догадок. Об образе жизни вымерших форм можно все же в какой–то мере судить по их морфологии, так как сходный образ жизни приводит к появлению относительно сходных жизненных форм.

В конце учебника по экологии насекомых целесообразно привести некоторые соображения об экологической эволюции насекомых, чтобы подвести итог всему сказанному выше и дать экологический портрет класса насекомых в динамике.

Одна из основных тенденций эволюции животного мира – переход от первичного для всего живого водного образа жизни к наземному, а для ряда групп – также и завоевание воздушной среды. У насекомых первый этап связан с появлением трахейной системы, а второй – крыльев.

1. Предки насекомых и их местобитание

Наиболее ранние остатки древних, вероятно способных к полету крылатых насекомых датируются концом нижнего карбона(А.П. Расницын, 1980). Первичнобескрылые же насекомые, к которым по современной классификации относятся только отряды Archaeognatha и Thysanura, а также вымершие Monura, описаны из отложений верхнего карбона. Правда, в девонских отложениях найдены остатки членистоногого, которое может принадлежать к Archaeognatha.

У всех насекомых отсутствуют постоянные

в течение всего цикла развития жабры,

и дыхание осуществляется, за редкими

исключениями, через трахейную систему.

У водных личинок и куколок последняя

может быть закрытой, и они дышат с

помощью жабер. Следовательно, предками

всех насекомых, скорее всего, были

наземные членистоногие с приспособленной

к дыханию в воздухе трахейной системой .

Таким образом, между предковой формой,

вышедшей из воды, и крылатыми насекомыми

должен быть значительный интервал

времени, за который образовалась

трахейная система и появились крылья.

.

Таким образом, между предковой формой,

вышедшей из воды, и крылатыми насекомыми

должен быть значительный интервал

времени, за который образовалась

трахейная система и появились крылья.

Вопрос об облике предков насекомых представляется спорным. В настоящее время наиболее распространены две гипотезы. Согласно одной из них предками насекомых были древние многоножки, а другой – ракообразноподобные предки (но не обязательно ракообразные!). Важное для представления об экологической эволюции насекомых, отличие первой гипотезы от второй заключается в различной исходной форме тела, а следовательно, разном исходном образе жизни. Длинное, легко изгибающееся тело многоножек дает преимущества при обитании в растительном мусоре или в ходах, уже сделанных другими животными. Более же короткое и компактное тело ракообразноподобных членистоногих приспособлено к открытой жизни в воде или на поверхности суши и лишь к временному использованию укрытий.

Представления о "многоножкообразных" предках насекомых очень широко распространены (М.С.Гиляров, 1949;V.Graber, 1891) и имеют солидную морфологическую основу.

Нам

представляется уместным напомнить

читателю геологические эры и периоды.

К палеозойской эре относятся периоды:

кембрий, ордовик, силур, девон, карбон,

пермь. К следующей за ней мезозойской

– триас, юра, мел. К кайнозойской:

палеоген, неоген, четвертичный

(современный) периоды.

Нам

представляется уместным напомнить

читателю геологические эры и периоды.

К палеозойской эре относятся периоды:

кембрий, ордовик, силур, девон, карбон,

пермь. К следующей за ней мезозойской

– триас, юра, мел. К кайнозойской:

палеоген, неоген, четвертичный

(современный) периоды.

Однако в более поздних работах показано, что многоножки и три близких к ним отряда энтогнатных первичнобескрылых (Protura, Diplura, Collembola) существенно отличаются от насекомых, во-первых, тем, что у первых протоцеребрум сдвинут в отношении других отделов мозга назад, а у насекомых сохраняется в переднем, т.е. в примитивном положении (А.П. Расницын, 1976). Во-вторых, метатрохофоральные начальные стадии онтогенеза у этих групп принципиально различны (О.А.Мельников, 1974), что указывает на дивергенцию их предков еще во время обитания в воде.

Согласно другой гипотезе предками насекомых были древние ракообразноподобные формы (R.Snodgrass, 1956; A.G.Sharov, 1966). Перечислим основные признаки, общие у ракообразных и насекомых: во-первых, это сравнительно короткое и компактное тело, во-вторых, наличие отдельных грудного и брюшного отделов, что отсутствует у многоножек. Грудной отдел несет ходильные или плавательные конечности, брюшко же само может участвовать в плавании. Подгибание и распрямление брюшка приводит к резкому скачкообразному продвижению в воде. В-третьих, это округлое или слегка сплюснутое с боков тело. Такая конфигурация тела создает максимальные возможности для прыжка в воде с помощью резких движений брюшка. Подобным же образом ударяя брюшком о субстрат, прыгают и современные наземные Archeognatha, по–видимому, наиболее близкие к предкам всех насекомых. В–четвертых, это мандибулы, приспособленные к пережевыванию разнообразной пищи. Для ракообразных типична миксофагия, включающая питание отмершими растительными и животными остатками, а также иногда использование в пищу живых растений и животных.

Все эти признаки являются отличной предпосылкой для выхода на сушу. Действительно, среди ракообразных многие группы обитают практически все время на суше около воды (некоторые бокоплавы и крабы) или становятся полностью сухопутными (мокрицы).

Несомненно, что предки насекомых, а, может быть, уже сформировавшиеся древнейшие насекомые вышли из воды на берег моря. Однако морской берег может быть разных типов. Первый тип – вязкий берег, складывающийся из ила и песка. Здесь благодаря мелководью, далеко уходящему в море, волны гаснут, не доходя до берега. В начале палеозоя такие мелководья должны были быть очень широко распространены, так как отсутствие развитого растительного покрова суши приводило к ее мощной водной эрозии и селевым стокам вдоль побережья. На мелководье и по его краям возникали насыщенные органикой скопления водорослей и бактерий – так называемые "маты", на поверхности которых шел интенсивный фотосинтез. Именно в таких местах в конце силура появились первые высшие растения.

Второй тип – песчаный или каменистый пляж, который в штормовую погоду накрывается волнами. Такое возможно при условии, что недалеко от берега достаточно глубоко. Условия для жизни на пляже очень суровы и требуют специальных приспособлений, чтобы животное не сносило волной.

Где же обитали предки насекомых?

Вполне убедительной кажется гипотеза о выходе предков насекомых на заиленные берега, покрытые слоями водорослей и бактерий. Здесь нет прибоя и много пищи. Дно на громадном пространстве таких мелководий иногда обнажалось ветром или во время отлива, что должно было способствовать появлению амфибиотических форм. Можно представить, что предки насекомых обитали в верхних слоях почвы (так называемой подстилке, состоящей в основном из опавших и начинающих гнить растительных остатков). Подстилка была достаточно рыхлой для передвижения внутри нее форм, не имеющих специализированных органов для копания. По–видимому, этот субстрат впервые начал обра-

Кукалова–Пек

(J.Kukalova-Peck, 1991) высказывает прямо

противоположную точку зрения, согласно

которой древнейшие насекомые обитали

в воде, где и у них возникла трахейная

система. Более того, крылья Pterygota она

рассматривает как приобретшие новую

функцию жабры. Остатки водных форм

обычно хорошо сохраняются, однако

современной палеонтологии не известны

обитавшие в воде древнейшие насекомые

в отложениях девона или же карбона.

Кукалова–Пек

(J.Kukalova-Peck, 1991) высказывает прямо

противоположную точку зрения, согласно

которой древнейшие насекомые обитали

в воде, где и у них возникла трахейная

система. Более того, крылья Pterygota она

рассматривает как приобретшие новую

функцию жабры. Остатки водных форм

обычно хорошо сохраняются, однако

современной палеонтологии не известны

обитавшие в воде древнейшие насекомые

в отложениях девона или же карбона.

зовываться с конца девона, когда на суше появилось много различных, в том числе и древовидных, высших растений. Легко можно было бы представить себе переход древних насекомых от обитания в скоплениях прибрежной органики к жизни в подстилке из растительного спада. Такой переход к наземному существованию через амфибиотический образ жизни на заболоченных берегах, по–видимому, имел место у предков наземных хелицеровых и многоножек.

М.С.Гиляров (1949) рассматривал почву как среду обитания, переходную между водной и воздушной. Подчеркнем, что здесь речь может идти только о рыхлом скоплении растительных остатков, составляющем поверхностный слой почвы. Движение в более плотных глубоких слоях почвы или ила встречает очень большое сопротивление, и поэтому возможно лишь при специальных адаптациях. Это либо очень маленькие размеры (1 мм и меньше), позволяющие передвигаться в скважинах почвы, либо тонкое змеевидное тело, либо приспособленные к рытью конечности или весь корпус. Все эти приспособления, безусловно, являются специализацией, поэтому плотная почва, подобная современной, не могла быть средой обитания предков насекомых, хотя она и является прибежищем для ряда примитивных форм.

Однако можно высказать ряд сомнений по поводу того, что предки насекомых обитали на таких заболоченных берегах, а затем заселяли первичные рыхлые почвы.

Во-первых, остатки животных в лагунных отложениях довольно хорошо сохраняются (В.В.Жерихин, 1980), но формы, которые могли бы быть предками насекомых, в них пока не обнаружены. Во-вторых, вышедшие на сушу одновременно или даже раньше хелицеровые и многоножки представляли здесь для предков насекомых мощный пресс хищников. В-третьих, есть основания предполагать, что предки насекомых, подобно современным Archeognatha, прыгали, пользуясь мощным ударом брюшка о субстрат. Прыгающие формы, тем более относительно крупные, обитают только на поверхности, следовательно, они не могли использовать глубокие укрытия и жить в слежавшейся почве, где микроклимат создавал условия, переходные от водного образа жизни к воздушному.

Следует упомянуть также "гравитационную" гипотезу Б.М.Мамаева (1982), согласно которой насекомые постепенно приспосабливались к жизни в воздушной среде, поднимаясь по стеблям возвышавшихся из воды растений. Как мы уже упоминали, захоронение в таких мелководных водоемах должно было бы быть наиболее полным, однако остатки членистоногих, которых можно было бы принять за предков насекомых, в них отсутствуют.

Есть основания принять гипотезу, что предки насекомых начали осваивать сушу с прибойной пляжной полосы (W.B. Tshernyshev,1990; 1994). Жизнь в прибойной зоне сопряжена с постоянной опасностью погибнуть от ударов камней или песка,

которые несет волна, или же быть унесенным вморе.

Рис.43. Ракообразное морская 6лоха Нуа1е hawaiensis Dana, (по А.И. Булычевой, 1957)

Предполагаемый нами современный экологический аналог предков насекомых – живущие на пляже бокоплавы (морские блохи) (рис.43). Морские блохи при приближении пенного языка резко прыгают, ударяя ногами и брюшком о твердый субстрат или о поверхность воды. Если к моменту приземления бокоплава вода еще не ушла, прыжок повторяется. Собственно говоря, этот прыжок мало чем отличается от резкого скачка в воде, типичного почти для всех ракообразных и помогающего им уйти от опасности.

Механизм этого прыжка сходен с прыжками наземных Archeognata – первичнобескрылых насекомых. Некоторые примитивные виды Archeognatha и сейчас обитают в прибрежной морской зоне и даже способны прыгать по поверхности воды подобно морским блохам. Хвостовые нити способствуют эффективности и направленности такого прыжка. Интересно, что такие же движения брюшком делают при плавании некоторые личинки поденок – явно примитивные группы, происходящие, по–видимому, от древнейших крылатых насекомых – Paolidae (А.П.Расницын, 1980), а также личинки некоторых жуков–плавунцов (Е.Н.Павловский, С.Г.Лепнева, 1948). Следует отметить, что прыжок на суше с помощью удара брюшка о субстрат возможен только при относительно компактном и не сплющенном дорзовентрально теле. Удлиненные формы, подобные многоножкам, или сплющенные, как тараканы, по чисто механическим причинам не способны к такому прыжку.

В прибойной зоне, в местах, куда доходит морская пена, скапливается большое количество разнообразных органических остатков. По–видимому, предки насекомых были одними из первых потребителей этого субстрата, где вместе с разлагающимися остатками оказывались еще живые морские животные и растения. В настоящее время такова пища прибрежных бокоплавов, особенно морских блох. К выводу о возможности существования предков насекомых на береговых выбросах приходит и А.П.Расницын (1980).

Очень важно отметить, что в прибойной зоне у предков насекомых должны были полностью отсутствовать конкуренты и хищники. Во всяком случае, хелицеровые и многоножки не могли обитать на концах пенных языков.

К сожалению, обитатели прибрежной прибойной зоны практически никогда не сохраняются в отложениях (В.В.Жерихин, 1980) и палеонтологическая летопись ничего о них не говорит.

Биологический прогресс:

- увеличение количества особей,

- расширение ,

- увеличение количества подчиненных систематических единиц (например, внутри класса увеличивается количество отрядов).

Пример: крысы, тараканы, кошки.

Биологический регресс:

- уменьшение количества особей,

- сужение ареала,

- уменьшение количества подчиненных сис-единиц.

Примеры: киты, слоны, гепарды.

Способы достижения биологического прогресса

Ароморфоз:

- крупное изменение (в тестах выбираем изменение ; например, между "что-то у лягушек", "что-то у млекопитающих" и "что-то у растений" выбираем последнее, потому что растения – это самая крупная сис-единица из трех представленных)

- изменение, полезное в различных условиях

- приводит к возникновению крупных сис-единиц (типов, классов)

Идиоадаптация:

- небольшое изменение (в тестах выбираем изменение самой маленькой сис-единицы)

- полезное только в одних определенных условиях

- приводит к появлению небольших сис-единиц (видов, родов)

Выберите один, наиболее правильный вариант. Эволюция покрытосеменных растений по пути приспособления к опылению насекомыми – это пример

1) ароморфоза

2) дегенерации

3) идиоадаптации

4) биологического регресса

Ответ

Выберите один, наиболее правильный вариант. Ластообразные конечности китов и дельфинов - это пример

1) идиоадаптации

2) дегенерации

3) ароморфоза

4) конвергенции

Ответ

1. Выберите из текста три предложения, которые описывают ароморфозы в эволюции органического мира. Запишите цифры, под которыми они указаны. (1) Эволюционные преобразования ведут к морфо-физиологическому прогрессу. (2) Такие преобразования дают организмам новые возможности для освоения внешней среды с изменчивыми условиями жизни. (3) Например выход растений на сушу сопровождался появлением механических, проводящих, покровных тканей. (4) Адаптации, которые не связаны с радикальной перестройкой организма способствуют в эволюции освоению узких экологических ниш. (5) Например, у водных -цветковых растений слабо развита механическая ткань. (6) В листьях мхов имеются мертвые клетки для накопления воды.

Ответ

2. Выберите три предложения, которые верно характеризуют ароморфозы в эволюции органического мира. Запишите цифры, под которыми они указаны. (1) Ароморфоз - путь эволюции, для которого характерны мелкие адаптации. (2) В результате ароморфоза формируются новые виды в пределах одной группы. (3) Благодаря эволюционным изменениям организмы осваивают новые среды обитания. (4) В результате ароморфоза произошёл выход животных на сушу. (5) К ароморфозам также относят формирование приспособлений к жизни на дне моря у камбалы и ската. (6) Они имеют уплощённую форму тела и окраску под цвет грунта. (7) Результатом ароморфоза служит формирование крупного таксона.

Ответ

3. Выберите три предложения, в которых охарактеризованы ароморфозы. Запишите цифры, под которыми они указаны. (1) Появление новых признаков у организмов в процессе эволюции привело к освоению новой среды обитания, например обеспечило выход организмов на сушу. (2) Другие эволюционные изменения привели к повышению приспособленности организмов к конкретным условиям среды. (3) Появление лёгких и рычажных конечностей позволило земноводным освоить наземные биоценозы. (4) У земноводных сформировались приспособления к жизни в различных условиях: в прудах, реках, лиственных лесах. (5) Внутреннее оплодотворение, формирование яйца с запасом питательных веществ и зародышевыми оболочками позволили пресмыкающимся размножаться на суше. (6) У черепах сформировался костный панцирь, покрытый роговыми пластинами, который служит средством защиты.

Ответ

4. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания ароморфозов в эволюции животных. Запишите цифры, под которыми они указаны. (1) Популяция является элементарной единицей эволюции. (2) В генофондах предковых групп закреплялись признаки, способствующие усложнению организации. (3) Изменение генофонда популяции может быть обусловлено конвергенцией. (4) Возникновение воздушного дыхания с помощью трахей или лёгочных мешков позволило членистоногим освоить сушу. (5) Разнообразие ротовых аппаратов позволяет насекомым питаться различной пищей, что ведёт к увеличению их численности. (6) Перестройки общего уровня организации, такие как теплокровность и живорождение, дали возможность животным освоить новые природные условия жизни.

Ответ

5. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания ароморфозов. Запишите цифры, под которыми они указаны. (1) Эволюция птиц сопровождалась крупными изменениями в строении, существенно повышающими их уровень организации. (2) Наличие оперения, четырехкамерное сердце и теплокровность позволили им расселиться повсеместно на Земле. (3) Многие птицы приспособились к разным условиям обитания. (4) У водоплавающих птиц выделяется секрет копчиковой железы, которые делает перо ненамокаемым и сохраняет тепло в теле. (5) Плавательная перепонка между пальцами и особая форма клюва помогают им плавать и добывать пищу в воде. (6) Хорошо развитые полушария переднего мозга и мозжечок обуславливают сложное поведение птиц, заботу о потомстве и координацию сложных движений.

Ответ

1. Установите соответствие между преобразованием и направлением органической эволюции: 1) Идиоадаптация, 2) Ароморфоз. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) Появление семени

Б) Крупные, яркоокрашенные цветки

В) Двойное оплодотворение

Г) Приспособление к фотосинтезу

Д) Развитие воздушных полостей в плодах

Ответ

2. Установите соответствие между признаком птиц и направлением эволюции, в результате которого этот признак сформировался: 1) ароморфоз, 2) идиоадаптация

А) четырёхкамерное сердце

Б) окраска оперения

В) теплокровность

Г) наличие перьевого покрова

Д) ласты у пингвинов

Е) длинный клюв у птиц болот

Ответ

3. Установите соответствие между характером приспособления и направлением органической эволюции: 1) Ароморфоз, 2) Идиоадаптация. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) Роющие лапы крота

Б) Редукция пальцев на ногах копытных

В) Возникновение полового размножения

Г) Появление шерсти у млекопитающих

Д) Развитие плотной кутикулы на листьях растений, обитающих в пустыне

Е) Мимикрия у насекомых

Ответ

4. Установите соответствие между примерами и путями достижения биологического прогресса в эволюции: 1) ароморфоз, 2) идиоадаптация. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) цветок и плод у покрытосеменных растений

Б) наличие плавательных перепонок у водоплавающих птиц

В) четырехкамерное сердце у птиц

Г) колючки у кактуса

Д) обтекаемая форма тела кита

Е) двойное оплодотворение у цветковых растений

Ответ

5. Установите соответствие между примерами и путями достижения биологического прогресса в эволюции: 1) идиоадаптация, 2) ароморфоз. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соотвествующем буквам.

А) обтекаемая форма тела рыб

Б) появление анального отверстия у человеческой аскариды

В) триплоидный эндосперм семени цветковых растений

Г) широкие роющие конечности медведки

Д) различные типы цветков покрытосеменных, приспособленные к опылению ветром, насекомыми

Е) длинный корень верблюжьей колючки

Ответ

6ф. Установите соответствие между примером и путём эволюции органического мира, который он иллюстрирует: 1) ароморфоз, 2) идиоадаптация. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) альвеолярные лёгкие у млекопитающих

Б) уменьшение количества пальцев у лошадей

В) мелкие цветки в соцветии одуванчика

Г) двойное оплодотворение у цветковых растений

Д) восковой налёт на хвоинках у голосеменных

Е) узкие длинные крылья у ласточек и стрижей

Ответ

7ф. Установите соответствие между примером биологического прогресса и путём его достижения: 1) ароморфоз, 2) идиоадаптация. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) возникновение приспособлений у придонных рыб к среде обитания

Б) появление зародышевых оболочек в яйце у пресмыкающихся

В) вскармливание потомства молоком у млекопитающих

Г) появление нервной сети у кишечнополостных

Д) формирование у вьюрков многообразных по форме клювов

Е) преобразование передних конечностей в ласты у китообразных

Ответ

8ф. Установите соответствие между примерами и путями эволюции, которые этими примерами иллюстрируются: 1) ароморфозы, 2) идиоадаптации. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) образование нектарников в цветках липы

Б) формирование длинных крыльев у стрижей

В) возникновение многоклеточности у животных

Г) цветение ветроопыляемых растений до распускания листьев

Д) возникновение цветка у покрытосеменных растений

Е) развитие разнообразных ротовых аппаратов у насекомых

Ответ

9ф. Установите соответствие между примерами приспособленности организмов и путями эволюции, которые этими примерами иллюстрируются: 1) ароморфозы, 2) идиоадаптации. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) лёгочное дыхание у земноводных

Б) наличие нектара в цветке

В) появление фотосинтеза

Г) формирование многоклеточности

Д) плоская форма тела придонных рыб

Е) покровительственная окраска насекомых

Ответ

ФОРМИРУЕМ 10:

1) трехкамерное сердце амфибий

2) хобот слона

3) внутреннее оплодотворение рептилий

Выберите один, наиболее правильный вариант. К появлению каких систематических групп приводят изменения в организации видов животных и растений путем идиоадаптаций

1) царств

2) семейств

3) типов

4) классов

Ответ

1. Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции, которое для него характерно: 1) биологический прогресс, 2) биологический регресс. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) крыса серая

Б) снежный барс

В) амурский тигр

Г) пырей ползучий

Д) лошадь Пржевальского

Е) одуванчик обыкновенный

Ответ

2. Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции, которое для него характерно: 1) биологический прогресс, 2) биологический регресс. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) рыжий таракан

Б) мышь полевая

В) сизый голубь

Г) латимерия

Д) секвойя

Ответ

3. Установите соответствие между видом организмов и направление эволюции, по которому в настоящее время происходит его развитие: 1) биологический прогресс, 2) биологический регресс

А) одуванчик обыкновенный

Б) домовая мышь

В) латимерия

Г) лотос ореховидный

Д) утконос

Е) заяц-русак

Ответ

4. Установите соответствие между организмом и направлением эволюции, по которому в настоящее время происходит его развитие: 1) биологический прогресс, 2) биологический регресс. Напишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) розовый пеликан

Б) дождевой червь

В) домовая мышь

Г) комнатная муха

Д) уссурийский тигр

Ответ

5. Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции,по которому в настоящее время происходит его развитие: 1) биологический регресс, 2) биологический прогресс. Запишите в ответе цифры в порядке, соответствующем буквам.

А) латимерия

Б) заяц-русак

В) серая крыса

Г) австралийская ехидна

Д) выхухоль

Ответ

Выберите один, наиболее правильный вариант. Разнообразие какой систематической группы формировалось путем идиоадаптации

1) типа членистоногих

2) отряда грызунов

3) класса земноводных

4) царства животных

Ответ

Ответ

2. Выберите три варианта. Примером общей дегенерации служит

1) утрата органов пищеварения у ленточных червей

2) редукция хорды у асцидии в связи с сидячим образом жизни

3) отсутствие задних конечностей у кита

4) короткий волосяной покров у крота

5) редукция органов чувств у бычьего цепня

6) отсутствие зубов у усатых китов

Ответ

Выберите один, наиболее правильный вариант. Какая систематическая группа животных формируется в результате крупных ароморфозов?

1) вид

2) класс

3) семейство

4) род

Ответ

Ответ

Ответ

2. Установите соответствие между примерами и путями достижения биологического прогресса в эволюции: 1) общая дегенерация, 2) ароморфоз. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) наличие плотной кутикулы у человеческой аскариды

Б) расположение на головном конце тела присосок у бычьего цепня

В) развитие семян у голосеменных растений

Г) появление тканей и органов у наземных растений

Д) формирование альвеолярных легких у млекопитающих

Е) наличие цветка, плода у покрытосеменных растений

Ответ

Выберите один, наиболее правильный вариант. Переход наземных видов высших растений в водную среду обитания в процессе их эволюции - это

1) ароморфоз

2) дегенерация

3) идиоадаптация

4) биологический регресс

Ответ

Выберите один, наиболее правильный вариант. Появление большого разнообразия видов насекомых на Земле – следствие развития их по пути

1) ароморфоза

2) дегенерации

3) биологического регресса

4) идиоадаптации

Ответ

Выберите один, наиболее правильный вариант. Идиоадаптация приводит к возникновению новых систематических категорий

1) царств

2) типов

3) классов

4) родов

Ответ

1. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания идиоадаптаций. Запишите цифры, под которыми они указаны. (1) Самый многочисленный надкласс современных хордовых животных – рыбы. (2) В процессе эволюции они приобрели множество частных приспособлений к жизни в гидросфере Земли. (3) У рыб глубоководных сообществ имеются биолюминесценция и приспособление к обитанию в условиях высокого давления. (4) Многие придонные рыбы, такие как скаты, камбылы и палтусы, имеют плоскую форму тела. (5) С появлением челюстей у их древних предков – бесчелюстных рыб существенно повысился уровень первых древних позвоночных. (6) Первые челюстные рыбы появились в конце ордовика и получили большое распространение в девоне, который назвали «эпохой рыб».

Ответ

2. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых охарактеризованы идиоадаптации. Запишите цифры, под которыми они указаны. (1) Покрытосеменные наиболее распространённая группа растений. (2) У них появились генеративные органы – цветки и плоды. (3) Цветки и плоды обеспечили опыление и распространение этих растений. (4) Цветки могут иметь яркую окраску, содержать нектар, что обеспечивает привлечение насекомых-опылителей. (5) Ветроопыляемые растения имеют невзрачный редуцированный околоцветник. (6) Их тычинки на длинных тычиночных нитях выставлены из околоцветника, что обеспечивает перенос пыльцы ветром.

Ответ

Ответ

4. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых охарактеризованы идиоадаптации. Запишите цифры, под которыми они указаны. (1) Прогрессивные признаки ведут к повышению уровня организации, позволяя растениям освоить новую среду обитания. (2) У водных обитателей в стеблях хорошо развита воздухоносная ткань. (3) Ветроопыляемые растения зацветают ранней весной, до появления листьев. (4) Выход растений на сушу сопровождался образованием покровных и механических тканей. (5) Наличие крылышек, зацепок, сочного яркого околоплодника обеспечило разные способы распространения семян. (6) Макроэволюция обусловила формирование отделов и классов растений.

Ответ

5. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания идиоадаптаций. Запишите цифры, под которыми они указаны. (1) В процессе эволюции у позвоночных животных произошли крупные, принципиально новые изменения в строении организма, существенно повышающие общий уровень их организации. (2) Четырехкамерное сердце и теплокровность, хорошо развитые отделы головного мозга позволили млекопитающими и птицам расселиться повсеместно на земном шаре. (3) У водных животных сформировались видоизмененные в ласты конечности, кожное сало препятствует намоканию покровов тела в воде. (4) Альвеолярные легкие млекопитающих способствуют обогащению крови кислородом и вырабатыванию большого количества энергии, необходимой для активной жизни. (5) Иногда в процессе эволюции может появиться крайняя степень приспособленности организма к очень ограниченным условиям обитания - специализация. (6) Например, сумчатое животное коала питается только листьями нескольких видов эвкалипта.

Ответ

1. Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и термины, примеры, приведенные в списке.

1) биологический прогресс

2) общая дегенерация

3) появление четырехкамерного сердца у млекопитающих

4) конвергенция

5) обитание в океане рыбы латимерии

6) биологический регресс

Ответ

2. Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и термины, примеры, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1) биологический прогресс

2) наличие перепончатых конечностей у водоплавающих птиц

3) наличие теплокровности у хордовых животных

4) ароморфоз

5) дивергенция

6) биологический регресс

Ответ

Ответ

Ответ

1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие примеры иллюстрируют достижение биологического прогресса у растений путем ароморфозов?

1) наличие двойного оплодотворения

2) образование корней у папоротниковидных

3) снижение испарения путем образования воскового налета на листьях

4) усиление опушенности листьев у покрытосеменных растений

5) образование плодов с семенами у покрытосеменных растений

6) сокращение срока вегетации у растений, произрастающих в суровом климате

Ответ

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие из перечисленных примеров относят к ароморфозам?

1) наличие млечных желез у млекопитающих

2) образование корнеплода у моркови

3) возникновение полового процесса у организмов

4) возникновение процесса фотосинтеза

5) отсутствие пищеварительной системы у бычьего цепня

6) наличие плавательных перепонок конечностей у водоплавающих птиц

Ответ

3. Выберите три варианта. Какие из перечисленных примеров относят к ароморфозам?

1) образование корнеплодов у моркови

2) образование прицепок у плода репейника

3) образование клубней у картофеля

4) появление проводящей ткани у растений

5) появление плода у покрытосеменных

6) появление семени у голосеменных

Ответ

4. Выберите три варианта. Какие из перечисленных примеров относят к ароморфозам?

1) утрата конечностей у китов

2) усложнение головного мозга у млекопитающих

3) появление второго круга кровообращения у земноводных

4) предостерегающая окраска божьей коровки

5) развитие двустворчатой раковины у беззубки

6) появление у кольчатых червей брюшной нервной цепочки

Ответ

5. Выберите три варианта. Какие из перечисленных примеров относят к ароморфозам?

1) самозатачивающиеся резцы у грызунов

2) листовидная форма тела у печеночного сосальщика

3) стрекательные клетки у гидры

4) членистые конечности насекомых

5) внутреннее оплодотворение у пресмыкающихся

6) узловая нервная система у кольчатых червей

Ответ

6. Выберите три варианта. Какие из перечисленных примеров относят к ароморфозам?

1) появление хлорофилла в клетках

2) размножение пырея частями корневища

3) возникновение способности к фотосинтезу

4) появление многоклеточности у водорослей

5) удлинение главного корня у верблюжьей колючки

6) появление сочной мякоти в плодах земляники

Ответ

Ответ

8. Выберите три варианта. Какие из перечисленных примеров относят к ароморфозам?

1) листья-иголки у хвойных

2) млечные железы у млекопитающих

3) корнеплоды у свеклы

4) половое размножение

5) ткани у растений

6) стебель соломина у злаков

Ответ

Ответ

Выберите три варианта. К чему привели идиоадаптации в классе Птицы?

1) общему подъёму организации

2) увеличению числа популяций и видов

3) широкому распространению

4) упрощению организации

5) возникновению частных приспособлений к условиям среды

6) понижению плодовитости

Ответ

1. Установите соответствие между признаком и путем достижения организмами биологического прогресса в эволюции: 1) ароморфоз, 2) идиоадаптация. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) мелкие эволюционные изменения

Б) образование типов и классов животных

В) частные приспособления к среде обитания

Г) общий подъем организации

Д) усиление узкой специализации

Ответ

2. Установите соответствие между характеристиками и путями достижения биологического прогресса: 1) ароморфоз, 2) идиоадаптация. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) частные приспособления к условиям жизни

Б) возникновение классов животных

В) образование родов внутри семейств

Г) повышение уровня организации организмов

Д) возникновение отделов растений

Ответ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Примерами идиоадаптации является:

1) Четырехкамерное сердце

2) Форма клюва вьюрков

3) Трёхслойный зародышевый мешок

4) Короткий срок вегетации растений

5) Внутреннее оплодотворение

6) Сильное опушение листьев

Ответ

Ниже приведен перечень терминов. Все они, кроме двух, используются в эволюционной теории. Запишите номера этих двух.

1) идиоадаптация

2) дивергенция

3) дигетерозигота

4) ароморфоз

5) гибридизация

Ответ

Установите соответствие между признаком животного и путем эволюции: 1) морфофизиологический прогресс, 2) морфофизиологический регресс. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) трахейное дыхание

Б) трехкамерное сердце у земноводных

В) редукция хвоста и хорды у взрослой асцидии

Г) редукция конечностей у морских желудей

Д) редукция органов зрения и равновесия у ленточных червей

Е) теплокровность у птиц

Ответ

Проанализируйте таблицу «Направления эволюционного процесса». Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. Запишите выбранные цифры, в порядке, соответствующем буквам.

1) упрощение организации

2) уменьшение численности

3) вымирание видов

4) численность особей не изменяется

5) уменьшение числа видов, подвидов, популяций или их вымирание

6) повышение уровня организации

7) образование новых классов, типов, отделов

8) увеличение численности

Ответ

1. Установите соответствие между признаком растения и путем эволюционного процесса: 1) ароморфоз, 2) идиоадаптация, 3) дегенерация. Запишите цифры 1, 2, 3 в порядке, соответствующем буквам.

А) появление фотосинтеза

Б) утрата корней, хлорофилла и листьев у раффлезии

В) появление псилофитов

Г) приспособленность к опылению мухами

Д) появление корнеплода у моркови

Е) появление плодов

Ответ

2. Установите соответствие между эволюционными изменениями и главными путями эволюции: 1) ароморфоз, 2) идиоадаптация, 3) общая дегенерация. Запишите цифры 1, 2, 3 в порядке, соответствующем буквам.

А) появление цветка

Б) образование органов и тканей у растений

В) появление термофильных бактерий

Г) атрофия корней и листьев у повилики

Д) специализация некоторых растений к определенным опылителям

Е) утрата ленточными червями пищеварительной системы

Ответ

Ответ

4. Установите соответствие между примерами и путями достижения биологического прогресса: 1) ароморфоз, 2) идиоадаптация, 3) общая дегенерация. Запишите цифры 1-3 в порядке, соответствующем буквам.

А) перепонки между пальцами у водоплавающих птиц

Б) многоклеточность

В) фотосинтез

Г) ласты у дельфина

Д) длинная шея у жирафа

Е) редукция нервной системы и органов чувств у свиного цепня

Ответ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Биологический прогресс характеризуется

1) увеличением количества популяций и подвидов

2) повышением приспособленности к условиям среды

3) сужением ареалов

4) увеличением числа особей

5) редукцией органов

6) популяционными волнами

Ответ

Установите соответствие между характеристиками и направлениями эволюции: 1) биологический прогресс, 2) биологический регресс. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) сокращение ареала

Б) высокая численность вида

В) узкая специализация

Г) ареал вида расширяется

Д) многочисленные систематические группы

Е) хорошая адаптация к условиям среды

Ответ

Ответ

Ответ

Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания биологического регресса в эволюции амурского тигра. Запишите цифры, под которыми они указаны. (1) Амурский тигр занесён в Красную книгу, поскольку его численность сокращается. (2) Он обитает в лесах Дальнего Востока, имеет небольшой раздробленный ареал. (3) Особи этого вида имеют красивую шерсть, из-за чего длительное время являлись объектом охоты. (4) Снижение численности привело к снижению рождаемости и повышению смертности амурского тигра. (5) Питается копытными животными и другими крупными травоядными. (6) Амурский тигр - родственный вид бенгальскому тигру.

Ответ

© Д.В.Поздняков, 2009-2019

История развития насекомых таит в себе множество загадок. Ученые до сих пор точно не знают, как и почему насекомые научились летать, однако пытаются восстановить по этапам этот процесс.

Об эволюции насекомых рассказывает кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории палеоэнтомологии Палеонтологического института РАН Кирилл Еськов.

– Ископаемые насекомые служат ученым своего рода индикаторами других совсем не сохранившихся видов. Например, мы не знаем, когда появились наземные моллюски – они плохо сохраняются в палеонтологической летописи. По общим условиям они должны появиться в Юрском периоде (206 – 142 миллионов лет назад), но их нет.

Но зато в Юрском периоде есть замечательная группа жужелиц – мы их находим в таком классическом местонахождении Каратау – эти жужелицы занимаются и сейчас охотой на наземных моллюсков, и у них очень специфическое строение челюстей: челюсти сильно скособочены и жужелицы ими вскрывают тонкие ракушки моллюсков, как консервным ножом. Поэтому когда мы находим жужелиц с такими челюстями, мы можем с достаточной степенью уверенности говорить, что в это время, по-видимому, моллюски уже были. Случаев таких достаточно много, когда именно по составу фауны насекомых можно делать заключение о многих животных и растениях, которых мы в палеонтологической летописи не видим.

– Мы знаем что насекомые не всегда умели летать. Как у них появились крылья?

– Это понятно более-менее, сначала возникают параноталии, то есть первые выросты на груди, которые позволяли планировать. Это дает возможность нехищным группам, которые жили в кронах, избегать хищников – пауков прежде всего и хищных многоножек губоногих, которые за ними охотились. Прыжок с одной ветви на другую, который позволяет уйти от хищника, понятно зачем возникает. Но обитатели древесных крон, как и обитатели почв, очень плохо попадают в палеонтологическую летопись. Но мы можем сказать, что первичнобескрылые возникают в каменноугольном периоде. Это скорпионы, паукообразные. Это середина карбонового периода, где-то 320 миллионов лет назад.

– Первые крылатые насекомые отличались от современных?

– Да, это полностью вымершие отряды, например Paleodictyopterida, они считаются родственными нынешним поденкам, у которых личинка живет в воде, а потом происходит массовый вылет и на протяжении нескольких часов эти ажурные существа порхают над речками и прудами. После лёта – размножение, они откладывают яйца и после этого умирают, никаких функций кроме разложения они не несут. Это насекомое живет в виде личинки, причем личинки есть многолетние у некоторых групп. То есть всю жизнь проводит в виде личинки, в воде, а дальше происходит вылет.

Поденка (Ephemeroptera) - это единственный современный отряд, который сохраняет так называемые имагинальные линьки. Имаго – это взрослое насекомое. Есть личинка, которая линяет несколько раз и потом в конце концов получается взрослое насекомое, способное к размножению. Взрослое насекомое не линяет никогда. Иногда оно проходит состояние куколки, это – покоящаяся стадия, которая позволяет как раз сделать очень различными имаго и личинку, как бабочку и гусеницу. Что между ними общего? Ничего. Это позволяет бабочке и гусенице занимать совершенно разные экологические ниши, чтобы имаго не конкурировало со своей личинкой. Сложная перестройка требует покоящейся стадии, когда происходит полный распад ткани – имагинальное превращение насекомых – это просто биоинженерная поэма. Сейчас есть только одна группа, которая сохраняет имагинальные линьки, у которых имаго продолжает линять, у которых крыло живое. Дело в том, что у всех насекомых - мертвое крыло, в нем нет живых тканей. Покров состоит из живых клеток, но внутри крыла нет ничего. Линять такое крыло не может. Крыло насекомого делается на один раз.

А есть поденка – это единственная группа, у которых внутри крыла сохраняются живые ткани и она может линять, но на самом деле ничего хорошего в этом нет, поскольку крыло тяжелое. Поэтому у поденки порхающий полет, на который, что называется, без слез не глянешь. У древних насекомых крылья как у поденок – примитивные крылья с живой тканью внутри. Это как раз то, с чего все начиналось. Когда первые насекомые появились, они здорово отличались от нынешних, это вымершие отряды, от которых ничего не осталось.

– Сегодня есть теория, согласно которой по молекулярно-генетическим данным насекомые произошли, от ластоногих ракообразных.

– Согласно более общепринятой теории, считалось, что насекомые произошли от губоногих многоножек – от хилапод. Причем там даже более-менее понятны эмбриологические механизмы, по которым это происходит. А вторая версия, действительно предполагает, что насекомые произошли от раков. Но эта версия считалась маргинальной. А сейчас как раз в связи с новыми молекулярными данными возник интерес к рачьей теории. Но дело в том, что рачья версия, к сожалению, слабо подтверждается палеонтологической летописью. Раки и переходные формы как раз очень хорошо должны сохраниться в палеонтологической летописи. С точки зрения этой теории объяснить отсутствие переходных форм гораздо труднее.

– Насекомые практически сразу разделились на две ветви, у которых принципиально разная стратегия. Это – насекомые с полным превращением и насекомые с неполным превращением. Посмотрите на таракана или кузнечика, на маленьких кобылок, которые прыгают на лугу. Некоторые из них бескрылые. Они растут и становятся все больше похожими на взрослое насекомое, проходят через некоторое количество последовательных линек и становятся наконец взрослыми. Насекомые с неполным превращением не имеют стадии куколки. Другая группа - это группа, которая имеет личинку принципиально отличную от имаго. Это дает целый ряд экологических преимуществ, но накладывает целый ряд ограничений. Начинается с появления групп, которые обладают очень слабым полетом, вроде нынешних поденок, и потом вдруг с некоторого момента появляются стрекозы.

Стрекоза на этот момент является фактически абсолютным оружием. Она догоняет все, на что падает взгляд, и совершенно без проблем съедает. Сначала появляются самые примитивные стрекозы. Примитивные-то они примитивные, но все равно полет у них гораздо лучше, чем у всех остальных. В принципе такая ситуация несколько раз складывалась в истории разных групп животных, когда появляется вид с абсолютным оружием и запускает удивительные процессы.

Хищная стрекоза может достать все. И в этот момент, чтобы спастись, есть две стратегии, которые тут же и реализуются, собственно говоря, и вот откуда берутся две крупных эволюционных группы насекомых, которые сохраняются и дальше.

– Расскажите о таком феномене, как общественные насекомые.

– В эволюции насекомых несколько раз появлялись замечательные параллелизмы, когда в разных группах, систематически разных и далеких друг от друга, реализовывалась одна и та же стратегия. Классическим примером как раз является появление общественных насекомых. Тут нужно определить, что такое общественное животное, общественное насекомое. Есть, например, общественные пауки, причем пауки, которые имеют очень сложную стратегию. Они делают единую сеть. Когда попадает насекомое в эту сеть, осуществляется коллективная атака. Когда они «завалят» насекомое, у них все общее, фактически, как у муравьев. Вы знаете, что у муравьев есть трофаллаксис, муравьи способны делиться пищей друг с другом, передавая пищу по цепочке. Он съел, после этого часть пищи отрыгнул соседу, сосед может отрыгнуть часть пищи другому соседу и поэтому любая часть пищи расходится по муравейнику. У пауков существуют аналоги такого трофаллаксиса. То есть они совместно накачивают своими пищеварительными выделениями вот это самое насекомое и потом питаются сами и могут питаться другие пауки, которые непосредственно не участвовали в атаке.

Это очень сложное поведение. Даже есть некоторая специализация. Но при этом пауки не являются общественными животными – у них не выработалась истинная социальность. Общественные насекомые разделены на касты – на размножающуюся и неразмножающуюся. Одни размножаются, а другие их охраняют и обслуживают. Это настоящая социальность, а иначе это своего рода коммуна. Пауки могут быть рассажены, и вполне могут существовать сами по себе. А изолированный муравей существовать не может. Социальные насекомые - это общественные перепончатокрылые пчелы, осы, муравьи и термиты.

С одной стороны есть термиты, а с одной стороны – богомолы, и те, и те – высокоспециализированные группы тараканов.

Причем известно, от каких семейств они происходят, через какие переходные формы они эволюционируют, – где на одном конце таракан, а на другом конце с одной стороны термит, а с другой стороны богомол. Одни специализируются в направлении хищничества - это богомолы, а другие в сторону поедания малосъедобных деревяшек, для чего нужен сложный симбиоз с древоразрушающими жгутиковыми, и сложнейшая биохимия. Это другая группа специализированных тараканов. Термиты и богомолы - два самых молодых отряда насекомых, которые появились сто миллионов лет назад. В двух совершенно неродственных группах появляются одинаковые стратегии, причем развиваются на совершенно разной основе. У общественных перепончатокрылых – генетический механизм определения пола. Разница между трутнями и рабочими пчелами генетически детерминирована. У термитов совершенно все по-другому. Они генетически идентичны, но личинок выкармливают по-разному. В результате образуется разное содержание гормонов. Поэтому, грубо говоря, все личинки - это просто существа, бесполые заготовки.

В принципе при некоторых катастрофических обстоятельствах ее можно научить размножаться. Причем у термитов рабочими являются и самцы, и самки, а у перепончатых - только самки.

Это - принципиально разные механизмы. Но и те, и другие вырабатывают социальность практически в одно время. Почему? Если говорить честно, ответа нет. Почему именно в это время понадобилась социальность - непонятно.

– Общественные муравьи и осы тоже появились в середине мела – 100 миллионов лет назад?

– Да, именно так, муравьи, собственно говоря, группа специализированных бескрылых ос. Это так или иначе связано с общими радикальными перестройками глобальной экосистемы, которые происходили в середине мела. Перестройки связаны с экспансией цветковых растений, которые как раз в этот момент начали полностью перестраивать мир. Но почему возник такой механизм - ответа нет. Вопрос для школьной биологической олимпиады. Школьники, будучи незашоренными, иногда выдумывают удивительные вещи. Такие вопросы надо действительно задавать школьникам, старшеклассникам, хорошо иногда пишут.

– А какие последние крупные открытия были сделаны исследователями насекомых?

– Широкая публика никогда не замечает настоящих научных сенсаций. А в 2000 году был открыт новый отряд насекомых. Отряд – это самая высшая группа за классом. Отряды - это жуки, бабочки, перепончатокрылые, стрекозы. Открыт новый отряд - живое ископаемое. Сначала его нашли в балтийском янтаре, что опять-таки замечательно, балтийский янтарь изучают двести лет, из балтийского янтаря по нынешнее время описано под четыре тысячи видов животных, больше сотни видов растений. То есть фауна балтийского янтаря - это понятно, что эта самая большая ископаемая фауна всех времен и народов и она сопоставима по размерам, если не превышает рецентные фауны. И тем не менее, продолжают находить периодически всякие интересности. Но это запредельная вещь, когда нашли представителя нового отряда насекомых, такие мантофазматоды, нечто среднее между богомолом и палочником. Его нашли сначала в балтийском янтаре и потом в Намибии обнаружили два вида живых существ. Совершенно замечательное открытие.

– Почему новый отряд насекомых получил название Мантофазматоды?

– Мантофазматоды по-русски можно назвать богомоло-палочники. Высказывается гипотеза, что на самом деле есть еще отряд, который считался вымершим – триасовый отряд титаноптора. Он появляется короткое время в триасе, непонятно, от кого происходит и вымирает, не оставив никаких потомков. Есть версия, что эти мантофазматоды - это как раз дожившие до нынешнего времени реликтовые представители вот этот самого триасового отряда.

– Была такая дискуссия среди палеоэнтомологов о том, насколько связан рост разнообразия насекомых с быстрой диверсификацией цветковых растений в средине мела. Считалось, что когда стали размножаться цветковые растения, то это стимулировало, было причиной бурного роста разнообразия насекомых.

– Так и есть, только картина оказалась сложнее и интереснее. Середина мела – это время гигантского, очень тяжелого кризиса в наземных экосистемах. Всем известно про великое вымирание на границе кайнозоя и мезозоя – 65 миллионов лет назад. Но дело в том, что вот это великое вымирание целиком связано с морем. Виды, обитавшие на суше, практически ничего не заметили.

Вероятно, в это время вымерли последние семь видов динозавров. Это совсем не ситуация тотального вымирания в морях, которое было. А вымирание на суше как раз было в середине мелового периода, за 25-30 миллионов лет до этих событий. Вот тогда на суше действительно происходило бог знает что, и вымирание насекомых тоже было очень серьезным. Это связывалось с быстрой экспансией покрытосеменных цветковых, которые перестраивали все тогдашние экосистемы. Они вытесняли мезозойских голосеменных и формировали принципиально новые экосистемы. Но опять-таки одни группы насекомых вымирали, другие группы активно развивались.

Но еще раньше в самых разных группах голосеменных в конце юрского периода (140 миллионов лет назад) начинает вырабатываться независимый синдром покрытосеменных. Красилов, один из специалистов по этому периоду и по происхождению покрытосеменных, назвал многочисленные и независимо появляющиеся группы голосеменных имитаторами цветковых. В это же время появляются среди насекомых имитаторы бабочек, имитаторы пчел и все прочее, но совершенно в других группах. Это дивные сетчатокрылые каллиграматиды (Kalligrammatidae). Имитатор бабочки, то есть с ладонь величиной существо, у которых крылья совершенно как у бабочки, и более того, на них яркие разноцветные концентрические круги. В Каратау сохраняется окраска. Они просто вывешены в мезозойском зале в музее.

Эти насекомые ведут себя как бабочка, не будучи бабочкой. И дальше каждое следующее приспособление этих самых имитаторов-опылителей и всех прочих групп провоцирует растения на специализацию во вполне определенном направлении. Оно провоцирует их на выработку набора признаков, получается замечательная система с положительной обратной связью. Есть тендер, грубо говоря, природа дает тендер на определенный заказ. У кого-то получается, у кого-то нет. Картина эволюции насекомых и цветковых и соотношение с возникшим в середине мела кризисом не такая, как предполагалось в 1970 годы, когда впервые открыли это явление. То есть картина оказалась сложнее и, на мой взгляд, просто интереснее и драматичнее.

Колонии муравьев являют собой пример идеальной кооперации: каждый член сообщества выполняет свою задачу в тесном сотрудничестве с остальными, и такое сообщество иногда называют «сверхорганизмом». В исследовании с применением генной инженерии, которое провели эволюционный биолог Даниэль Кронауэр (Daniel Kronauer) из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке (Rockefeller University in New York City) с коллегами, установлено, что социальность муравьев имеет запаховую природу. Вывести линии генетически модифицированных общественных насекомых довольно трудно. Даже если изменить геном отдельной особи, отложенные ею яйца остаются недоразвитыми, потому что и этот процесс требует участия других членов сообщества-рабочих муравьев. Кронауэр обратился к муравьинному виду под названием Ooceraea biroi, или клоны-налетчики. В отличие от других общественных насекомых, в колониях этого вида муравьев нет цариц. Репродукция происходит за счет того, что каждая особь откладывает неоплодотворенные яйца, которые развиваются как клоны в таких же самок. Это значит, что как только модифицируется геном индивидуального муравья, можно ждать генетически модифицированную линию. Для генетической модификации клонов-налетчиков аспиранты Кронауэра и соавторы по статье, выложенной на сервер препринтов по биологии bioRxiv, Уоринг Трайбл (Waring Trible) и Леонора Оливос-Сиснерос (Leonora Olivos-Cisneros) применили метод геномного редактирования CRISPR, который позволяет вносить точные изменения.

Два с лишним года назад ученые выяснили, что яйца, отложенные муравьями, испускают запах, блокирующий откладывание яиц другими взрослыми особями колонии. После этого открытия стала возможна синхронизация производства яиц путем изоляции особей, что позволило получить достаточное для работы количество материала, который был подвергнут генетической модификации, а именно разрушению гена orco, отвечающего за синтез белка в специализированных запахочувствительных нервных клетках муравьиных антенн, одорантных рецепторах. Как отмечает издание Sciencemag.com, у муравьев таких рецепторов больше, чем у кого-либо из насекомых, 350, тогда как, например, у дрозофилы их 46. Поведение и анатомия головного мозга у муравьев с поврежденным геном orco оказались существенно измененными. В частности, молодые трансгенные особи, в отличие от своих обыкновенных сестер, были очень подвижны, но не могли идти по следу других муравьев, что принципиально важно для поддержания целостности колонии и ее слаженной работы. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск».