Последняя операция вооруженных сил Советского Союза во Второй мировой войне. Целью операции была нейтрализация сил японцев на Курильских островах.

Первым объектом для захвата должен был стать остров Шумшу, находившийся наиболее близко к полуострову Камчатка и являвшийся главной базой японцев на Курилах. На Шумшу имелись военно-морская база (ВМБ) Катаока с гарнизоном свыше 8 тыс. человек. На соседнем острове Парамушир находились военно-морские базы Касивабара и Какумабэцу и до 15 тыс. бойцов, которые при необходимости могли усилить гарнизон Шумшу. На двух островах размещалось 6 аэродромов. Советскому десанту предписывалось не только захватить Шумшу, но и не допустить отхода вражеских сил оттуда на другие острова. Решение задачи было возложено на силы Тихоокеанского флота и 2-го Дальневосточного фронта. Непосредственным руководителем операции был назначен командующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор А. Р. Гнечко, командиром высадки — капитан 1 ранга Д. Г. Пономарев, командиром десанта — генерал-майор П. И. Дьяков. Общее число десантников составило 8824 человек. План операции предусматривал высадку сил в северной части Шумшу, прорыв обороны противника и захват ВМБ Катаока, находившейся на противоположной оконечности острова. Операция официально началась 15 августа 1945 г., а 18 августа суда с десантом подошли к Шумшу, где вскоре по ним был открыт интенсивный артиллерийский огонь противника. Из-за нелетной погоды советская группировка изначально действовала без авиационного прикрытия. Советские войска не имели в наличии специальных десантных средств, что замедляло высадку и вплоть до 19 августа не позволяло доставить полевую артиллерию. Не имея возможности высадиться непосредственно на берег, бойцы добирались до него вплавь, из-за чего отсырели и вышли из строя все имевшиеся рации, кроме одной. Десантники в сложных условиях сумели провести высадку, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением японцев. Последние располагали хорошо укрепленной линией обороны, которая опиралась на господствующие высоты 165 и 171 и состояла из многочисленных дотов и дзотов, связанных разветвленной системой подземных коммуникаций. Лишившись связи, бойцы десанта в течение длительного времени не могли осуществлять корректировку огня для кораблей сопровождения и батареи на камчатском мысе Лопатка, что делало артиллерийскую поддержку неэффективной. В борьбе с танками противника десантникам приходилось полагаться только на противотанковые ружья и гранаты. Несколько бойцов пожертвовали собой, бросившись с гранатами под танки или закрыв своими телами японские огневые точки. Когда связь и прицельный артиллерийский огонь по острову были восстановлены, советские войска, выстояв все контратаки противника, сумели занять высоты 165 и 171 к исходу 18 августа. Утром 19 августа были заняты мыс Кокутан и мыс Котомари. Японский гарнизон принял подкрепление с танками с Парамушира, но, получив от верховного командования приказ капитулировать, прекратил сопротивление. На следующий день советские корабли, следовавшие через Второй Курильский пролив (между Шумшу и Парамуширом) с целью занять ВМБ Катаока, подверглись обстрелу со стороны японцев. Это вынудило советский десант провести заключительное наступление, после которого гарнизон Шумшу капитулировал (21 августа). По итогам боевых действий на острове Шумшу безвозвратные потери советской стороны составили свыше 1,5 тыс. человек, японской свыше. 1 тыс. человек. К концу 23 августа японские войска на Шумшу и Парамушире были разоружены, а в последующие дни были проведены десанты на прочие острова, где японцы сдавались уже без сопротивления. Быстрое десантирование не позволило противнику вывезти гарнизонное имущество на Хоккайдо. 1 сентября был занят остров Кунашир, а занятие ряда островов Малой Курильской гряды завершилось уже в первые дни после подписания акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. Изначально советским командованием рассматривалась и возможность высадки войск на север японского острова Хоккайдо, однако этот замысел был оставлен, когда стало известно, что США отказались от идеи создания в Японии и Токио четырех национальных секторов оккупации, и стремление СССР добиться своей зоны оккупации в Японии только вызовет дополнительные трения между союзниками.

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 г.: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е гг.: Документы и материалы. Т.18 (7‑1). М., 1997;

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е годы: Документы и материалы: В 2 Т. Т.18 (7‑2). М., 2000.

Японская империя, Курильские острова |

|

Победа Красной Армии, установление советского контроля над Курильскими островами. |

|

Противники |

|

Японская империя |

|

Командующие |

|

А. Р. Гнечко |

Цуцуми Фусаки |

Д. Г. Пономарёв |

|

Силы сторон |

|

Около 9 000 солдат |

Свыше 80 000 солдат |

1567 убитых и раненых |

1018 убитых и раненых, 50442 пленных |

(18 августа - 1 сентября 1945) - десантная операция Вооружённых сил СССР против японских войск во время Второй мировой войны с целью овладения Курильскими островами. Является частью Советско-японской войны. Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды, общей площадью 10,5 тыс. км², которые позднее, в 1946 году, были включены в состав СССР.

Расстановка сил

СССР

- 101-я стрелковая дивизия

- батальон морской пехоты

- гаубичный артполк

- 128-я смешанная авиадивизия (78 самолётов)

- 60 кораблей и судов

- 2-й отдельный бомбардировочный полк морской авиации

- батареи береговой артиллерии

Камчатский оборонительный район(в составе 2-го Дальневосточного фронта)

Петропавловская военно-морская база

Япония

5-й фронт

27-я армия

- 91-я пехотная дивизия (на о. Шумшу, Парамушир, Онекотан)

- 89-я пехотная дивизия (на о. Итуруп, Кунашир, Малой Курильской гряде)

- подразделения 11-го танкового полка (Шумшу, Парамушир)

- 31-й полк ПВО (Шумшу)

- 41-й отдельный смешанный полк (на о. Матуа)

- 129-я отдельная пехотная бригада (на о. Уруп)

План операции

Успешные действия войск Красной Армии на острове Сахалин, создали благоприятные условия для занятия Курильских островов. План операции - овладеть северными островами Большой Курильской гряды, в первую очередь островами Шумшу (яп. Сюмусю-то) и Парамушир (яп. Парамусиру), а в последующем - островом Онекотан (яп. Оннэкотан-то). Наиболее укреплённым являлся остров Шумшу, расположенный всего в 6,5 милях от южного побережья Камчатки. Там дислоцировались 73-я пехотная бригада 91-й пехотной дивизии, 31-й полк ПВО, крепостной артиллерийский полк, 11-й танковый полк (без одной роты), гарнизон военно-морской базы Катаока, аэродромная команда, отдельные подразделения. Глубина инженерных сооружений противодесантной обороны составляла 3-4 км, на острове насчитывалось 34 бетонных артиллерийских дота и 24 дзота, 310 закрытых пулемётных точек, многочисленные подземные укрытия войск и военного имущества глубиной до 50 метров. Большинство оборонительных сооружений были соединены подземными ходами в единую оборонительную систему. Гарнизон Шушму составлял 8500 человек, свыше 100 орудий, 60 танков. Все военные объекты были тщательно замаскированы, имелось большое количество ложных укреплений. Значительная часть этих укреплений советскому командованию известна не была. Гарнизон Шумшу мог быть усилен войсками с соседнего и также сильно укреплённого острова Парамушир (там находилось свыше 13000 войск).

Перед непосредственным началом операции на Курильских островах находилось более 80 000 человек японских войск, свыше 200 орудий, 60 танков. Аэродромы были рассчитаны на пребывание 600 самолётов, но почти все они были отозваны на Японские острова для борьбы самериканскими войсками. Гарнизоны островов севернее Онекотана подчинялись командующему войсками на Северных Курилах генерал-лейтенанту Фусаки Цуцуми, а южнее Онекотана - командующему 5-м фронтом генерал-лейтенанту Киитиро Хигути (штаб на острове Хоккайдо).

Замыслом советского командования предусматривалось внезапно высадить морской десант на северо-западе острова и нанести основной удар в направлении военно-морской базы Катаока, овладеть островом и использовать его в качестве плацдарма для последующей очистки от сил противника других островов гряды. Исходным пунктом операции был Петропавловск-Камчатский. Морские силы высадки десанта возглавлял командир Петропавловской военно-морской базы капитан 1-го ранга Дмитрий Григорьевич Пономарёв, командиром десанта был командир 101-й стрелковой дивизии генерал-майор П. И. Дьяков, непосредственным руководителем операции был командующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор Алексей Романович Гнечко. Общее руководство десантной операцией номинально осуществлял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Иван Степанович Юмашев, который всё это время находился во Владивостоке.

Решение на проведение Курильской операции: высадку десанта произвести в ночь на 18 августа в северной части Шумшу, между мысами Кокутан и Котомари; в случае отсутствия противодействия противника первому эшелону десанта на Шумшу второй эшелон высадить на Парамушир, в военно-морскую базу Касива. Высадка десанта предварялась артиллерийской подготовкой 130-мм береговой батареей с мыса Лопатка (южная оконечность Камчатки) и ударами авиации; непосредственное обеспечение высадки десанта возложено на корабельную артиллерию отряда артиллерийской поддержки и авиацию. Решение высаживать десант на необорудованное побережье, где японцы имели более слабую противодесантную оборону, а не в сильно укрепленную военно-морскую базу Катаока было вполне оправданно, хотя это и затрудняло выгрузку боевой техники.

Силы десанта в целом формировались из 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района, входившего во 2-й Дальневосточный фронт: два стрелковых полка, артиллерийский полк, истребительный противотанковый дивизион, батальон морской пехоты. Всего - 8363 человека, 95 орудий, 123 миномёта, 120 тяжёлых и 372 лёгких пулемёта. Десант был сведён в передовой отряд и два эшелона главных сил.

Корабельные силы: два сторожевых корабля («Дзержинский» и «Киров»), четыре тральщика, два катера-тральщика, минный заградитель «Охотск», плавбатарея, восемь сторожевых катеров, два торпедных катера, подводная лодка, 17 транспортных и 16 специальных десантных кораблей, полученных из США по ленд-лизу, 2 самоходные баржи - всего 64 единицы. Их свели в четыре отряда: отряд транспортов и высадочных средств, отряд охранения, отряд траления и отряд кораблей артиллерийской поддержки (сторожевые корабли «Киров» и «Дзержинский» и минный заградитель «Охотск»). Десант должна была поддерживать 128-я смешанная авиационная дивизия.

Десант на остров Шумшу

Выдвижение кораблей

Вечером 16 августа 1945 года командующий флотом отдал приказ приступить к выполнению десантной операции. К 17 часам 17 августа корабли с десантом вышли в море из Петропавловска-Камчатского под прикрытием истребительной авиации и подводной лодки. Ночной поход осуществлялся в тумане.

Высадка 18 августа

К 9 часам 18 августа завершилась высадка первого эшелона основных сил десанта (138-й стрелковый полк, 3 артиллерийских дивизиона, рота противотанковых ружей), десант захватил две господствующие высоты. Затем противодействие японских войск резко возросло. Начались мощные контратаки, поддержанные танками. Бой принял исключительно ожесточённый характер, доходя до рукопашных схваток. Многие позиции и сопки по несколько раз переходили из рук в руки, тогда совершили свои подвиги старшина 1 статьи Н. А. Вилков и краснофлотец П. И. Ильичёв, закрывшие своими телами амбразуры японских дотов. Именно в этом бою обе стороны понесли подавляющую часть потерь. Японское командование непрерывно усиливало свои войска на Шумшу за счёт их переброски с Парамушира.

Во второй половине дня японцы предприняли решающую атаку, бросив в бой все свои танки. Ценой больших потерь они продвинулись вперёд, но сбросить десант в море не смогли. Основная часть танков была уничтожена гранатами и противотанковыми ружьями, затем по ним был наведён огонь корабельной артиллерии. Из 60 танков до 40 было уничтожено или повреждено (японцы признают потерю 27 танков), в бою погиб командир танкового полка. Но этот успех дался дорогой ценой - погибло около 200 десантников.

Японцы вели сильный артиллерийский огонь по подходившим к берегу кораблям с последующими эшелонами десанта и нанесли советскому флоту значительные потери. Были потоплены или уничтожены у берега 7 десантных судов (ДС-1, ДС-3, ДС-5, ДС-8, ДС-9, ДС-43, ДС-47), 1 пограничный катер П-8 (погибло 5 членов экипажа и 6 ранено) и 2 малых катера, повреждены 7 десантных судов (ДС-2, ДС-4, ДС-7, ДС-10, ДС-48, ДС-49, ДС-50) и 1 транспорт. В их экипажах имелись значительные потери. Японская авиация также атаковала корабли, но без особого успеха (от близких разрывов бомб незначительные повреждения с ранениями 2-х членов экипажа получил сторожевой корабль «Киров»), при этом 2 самолёта были сбиты зенитным огнём.

Действия советской авиации были затруднены из-за тумана, боевые вылеты совершались (почти 350 вылетов), но только по глубине японской обороны и по Парамуширу. К вечеру был высажен 2-й эшелон десанта - 373-й стрелковый полк, артиллерийский полк, рота морской пехоты. За день боя захвачено 250 пленных и 3 батареи противника.

Боевые действия 19 августа

Наступление десантных частей продолжалось с большими трудностями, но уже без такой степени ожесточённости, как накануне. Советские войска перешли к тактике последовательного подавления огневых точек противника массированным артиллерийским огнём. Потери войск резко снизились, но и темпы наступления - тоже. Около 18 часов командующий японскими войсками на Курильских островах прислал к командиру советского десанта парламентёра с предложением начать переговоры о капитуляции. Боевые действия были приостановлены.

В этот день японский самолёт (иногда указывается - лётчик-камикадзе) в районе Шумшу потопил катер-тральщик КТ-152.

Боевые действия 20 августа

Отряд советских кораблей направился в военно-морскую базу Караока на Шумшу, чтобы принять капитуляцию японского гарнизона, но подвергся артиллерийскому обстрелу с островов Шумшу и Парамушир. Получили попадания нескольких 75-мм снарядов минный заградитель «Охотск» (убито 3 и ранено 12 человек), сторожевой корабль «Киров» (ранено 2 члена экипажа). Корабли открыли ответный огонь и отошли в море. Командующий операцией генерал-майор Гнечко в ответ приказал возобновить наступление на Шумшу и нанести бомбовые удары по Парамуширу. После массированной артподготовки десант продвинулся на 5-6 километров, после чего спешно прибыла новая японская делегация с согласием на капитуляцию.

Боевые действия 21 - 22 августа

Японское командование всячески затягивало переговоры и капитуляцию гарнизона на Шумшу. Ставка Верховного Главнокомандования приказала перебросить на Шумшу с Камчатки 2 стрелковых полка, к утру 23 августа занять Шумшу и начать высадку на Парамушире. Один советский самолёт произвёл демонстративную бомбардировку японских батарей на острове.

Капитуляция японских войск и занятие северных Курильских островов

23 августа командующий японскими войсками на северных Курильских островах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми принял условия капитуляции, отвёл войска в сборные пункты для сдачи в плен и сдался сам. Всего на Шумшу пленено (с учетом захваченных пленных в ходе боя) 1 генерал, 525 офицеров, 11700 солдат. Взято военное имущество - 40 пушек, 17 гаубиц, 9 зенитных орудий, 214 лёгких пулемётов, 123 тяжёлых пулемёта, 20 зенитных пулемётов, 7420 винтовок, несколько уцелевших танков, 7 самолётов.

Также 23 августа без сопротивления сдался мощный гарнизон острова Парамушир: около 8000 человек (74-я пехотная бригада 91-й пехотной дивизии, 18-й и 19-й мортирные дивизионы, рота 11-го танкового полка), до 50 орудий и 17 танков во главе с командиром 74-й пехотной бригады генерал-майором Ивао Сугино.

Сражение за Шумшу явилось единственной операцией советско-японской войны, в которой советская сторона понесла больше потерь убитыми и ранеными, чем противник: советские войска потеряли 416 убитыми, 123 пропавшими без вести (в основном утонувшие при высадке), 1028 ранеными, в целом - 1567 человек. Японцы потеряли убитыми и ранеными 1018 человек, из которых свыше 300 - убитыми.

С 24 августа Тихоокеанский флот приступил к занятию остальных Курильских островов. Острова от Парамушира до Онекотана включительно занимались кораблями Камчатской военно-морской базы и Камчатского оборонительного района, участвовавшими в сражении за Шумшу. Перевозки производились в крайне неблагоприятных метеорологических условиях - при штормовой погоде и частых туманах. 25 августа перед высаженными советскими войсками капитулировали без боя гарнизоны островов Анциферова (яп. Сиринки-то), Маканруши (яп. Маканруси-то), Онекотан, Матуа (яп. Мацува) (3 795 человек). Некоторые гарнизоны (например, с острова Симушир) японцы успели вывезти в Японию.

Всего на северных островах Курильской гряды было разоружено и пленено 30 442 японца, в том числе четыре генерала и 1280 офицеров. В качестве трофеев взято 20 108 винтовок, 923 пулемёта, 202 орудия, 101 миномёт и другое военное имущество.

Занятие южных Курильских островов

22 августа 1945 года Главнокомандующий Советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А. М. Василевский приказал командованию Тихоокеанского флота силами Северной Тихоокеанской флотилии (командующий вице-адмирал В. А. Андреев) совместно с командованием 2-го Дальневосточного фронта занять южные Курильские острова. Для этой операции были выделены 355-я стрелковая дивизия(командир полковник С.Г. Аббакумов) из 87-го стрелкового корпуса 16-й армии, 113-я стрелковая бригада и артиллерийский полк. Основные пункты высадки - Итуруп и Кунашир, затем - острова Малой Курильской гряды. Отряды кораблей с десантом должны были выходить из порта Отомари (ныне Корсаков) на Сахалине. Командиром десантной операции по занятию южных Курильских островов был назначен капитан 1-го ранга И. С. Леонов.

Первым был занят остров Уруп (яп. Уруппу). К нему вышел из Отомари 27 августа отряд кораблей в 2 тральщика с 2 стрелковыми ротами на борту (в целом 344 человека). После перехода в неблагоприятных погодных условиях 28 августа отряд прибыл к острову и принял капитуляцию главных сил японской 129-й пехотной бригады. Также 28 августа 2 тральщика с десантом (1079 человек) подошли к острову Итуруп (яп. Эторфу). Там капитулировали основные силы 89-й пехотной дивизии (13500 солдат и офицеров) во главе с её командиром генерал-лейтенантом Кэнносукэ Огавой (в некоторых источниках Кейто Угава ). Любопытно, что утром того же дня был выслан воздушный десант в количестве 34 морских пехотинцев на двух самолётах типа «Каталина» с задачей захватить аэродром на Итурупе. Однако из-за плохой погоды самолёты приводнились в удалённых районах острова, десантники задачу не выполнили, заблудились и встретились с морским десантом только 1 сентября.

1 сентября несколько отрядов кораблей с десантом прибыли на остров Кунашир (яп. Кунасири): сначала 1 тральщик с стрелковой ротой на борту (147 человек), затем 2 десантных судна и 1 сторожевой корабль с 402 десантниками и 2 орудиями на борту, 2 транспорта, 2 тральщика и сторожевой корабль с 2479 десантниками и 27 орудиями, 3 транспорта и тральщик с 1300 бойцами и 14 орудиями. Японский гарнизон в 1250 человек капитулировал. Столь большие силы были выделены на Кунашир, так как там планировалось создание военно-морской базы и с него должны были действовать десанты по занятию соседних островов.

Также 1 сентября был занят остров Шикотан (яп. Сикотан). Минный заградитель «Гижига» и два тральщика доставили стрелковый батальон (830 человек, два орудия). Японский гарнизон - 4-я пехотная бригада и полевой артиллерийский дивизион, численностью 4800 солдат и офицеров под командованием генерал-майора Садасити Дои (в некоторых источниках Дзио Дой ) капитулировал.

Уже в начале сентября советскими моряками были заняты морскими десантами остальные острова Малой Курильской гряды (яп. Хабомаи): 2 сентября - гарнизон острова Акиюри (ныне о. Анучина) (10 солдат), 3 сентября - гарнизоны островов Юри (ныне о. Юрий) (41 солдат, 1 офицер),Сибоцу (ныне о. Зелёный) (420 солдат и офицеров) и Тараку (ныне о. Полонского) (92 солдата и офицера), 4 сентября - гарнизон островов Тодо (ныне о-ва Лисьи) (свыше 100 человек).

Всего на южных Курилах перед советскими войсками капитулировали около 20000 японских солдат и офицеров. Боевых действий при этом не было. Имели место несколько мелких инцидентов с нарушениями условий капитуляции (эвакуация японских войск в Японию, бегство мирного японского населения на морских судах, уничтожение японцами своего вооружения и иного имущества). После боёв на Шумшу Тихоокеанский флот не понёс боевых потерь в районе Курильских островов.

Итог операции

Всего на Курильских островах было разоружено и пленено 50 442 японских солдат и офицеров, в их числе 4 генерала (ещё около 10000 человек японское командование успело эвакуировать в Японию), захвачено свыше 300 орудий и миномётов, около 1000 пулемётов, 217 автомашин и тягачей.

Изначально запланированная высадка на Хоккайдо была отменена по личному указанию И. В. Сталина.

Награды

Из числа участников высадки на Шумшу награждены орденами и медалями более 3000 человек. Девять человек удостоены звания Героев Советского Союза: командующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор Гнечко Алексей Романович, командир Петропавловской военно-морской базы капитан 1 ранга Пономарёв Дмитрий Георгиевич, начальник штаба 302-го стрелкового полка майор Шутов Пётр Иванович, командир батальона морской пехоты майор Почтарёв Тимофей Алексеевич, старший инструктор политотдела 101-й стрелковой дивизии - замполит передового отряда десанта старший лейтенант Кот Василий Андреевич, командир стрелковой роты старший лейтенант Савушкин Степан Аверьянович (посмертно), боцман плавбазы «Север» старшина 1-й статьи Вилков Николай Александрович (посмертно), старшина-механик десантной баржи старшина 1-й статьи Сигов Василий Иванович, рулевой катера МО-253 краснофлотец Ильичёв Пётр Иванович (посмертно).

Были удостоены наград и ряд воинских частей. Так награждены орденами 101-я стрелковая дивизия, 138-й стрелковый полк, 373-й стрелковый полк, 302-й стрелковый полк, 279-й и 428-й артиллерийские полки, 888-й истребительный авиаполк, 903-й бомбардировочный авиаполк, сторожевые корабли «Дзержинский» и «Киров». Минный заградитель «Охотск» получил гвардейское звание.

В память о советских воинах, погибших в ходе операции, в городах Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск воздвигнуты памятники.

Советское время

Курильская десантная операция 1945 года

Выгодное географическое положение Курильских островов позволяло японским империалистам контролировать выход советских кораблей в океан и создавать здесь плацдарм для агрессии против СССР. К августу 1945 года на Курильской гряде было оборудовано 9 аэродромов, из них 6 на островах Шумшу и Парамушир - в непосредственной близости от Камчатки. На этих аэродромах могло базироваться до 600 самолетов.

Наиболее укрепленным в Курильской гряде был остров Шумшу, отделенный от Камчатки Первым Курильским проливом шириной 6,5 мили. Этот остров размером 20 на 13 километров рассматривался японцами как плацдарм для завоевания советской Камчатки. В его юго-восточной части располагалась хорошо оборудованная военно-морская база Катаока, а в 3 милях от нее на острове Парамушир - военно-морская база Касивабара.

Японский ДОТ на острове Шумшу

Все участки побережья, доступные для высадки десанта, прикрывали доты и дзоты. Они были связаны между собой подземными ходами и траншеями, использовавшимися не только для маневра силами и средствами, но и как укрытия для различных складов, электростанций, узлов связи, госпиталей и других объектов. Глубина подземных сооружений, достигавшая 50 метров, обеспечивала неуязвимость их от артиллерийских снарядов и авиабомб. Основной рубеж обороны острова Шумшу проходил в его северо-восточной части, в районе высот 171 и 165. В случае захвата десантом участков побережья японцы могли скрытно отойти с этого рубежа в глубину острова. Общая протяженность дорог на острове Шумшу достигала 120 километров, что обеспечивало противнику возможность широкого маневра войсками внутри острова.

15 августа 1945 года перед Камчатским оборонительным районом и Петропавловской военно-морской базой была поставлена задача - овладеть островами Щумшу и Парамушир. Командующим десантной операцией был назначен генерал-майор А. Р. Гнечко, командиром высадки - капитан 1 ранга Д. Г. Пономарев, командиром десанта - командир 101-й стрелковой дивизии генерал-майор П. И. Дьяков.

Генерал-майор Гнечко решил высадить десант в северо-восточной части острова Шумшу, нанести главный удар в направлении военно-морской базы Катаока, овладеть островом и, используя его как плацдарм, в последующем овладеть островами Парамушир и Онекотан. С целью введения противника в заблуждение относительно места десантирования главных сил предполагалось высадить в бухте Нанагава-ван демонстративный десант. Для осуществления этого замысла части 101-й стрелковой дивизии и сформированный из подразделений военно-морской базы батальон морской пехоты были сведены в передовой отряд, два эшелона главных сил и отряд демонстративной высадки десанта.

Посадка десанта на корабли закончилась к исходу 16 августа 1945 года. Всего на борт было принято 8.363 человека, 95 орудий, 123 миномета и другая боевая техника и снаряжение. В 5 часов 17 августа корабли снялись с якоря, построились в походный ордер и вышли из Авачинской бухты в океан с расчетом утром следующего дня подойти к острову Шумшу. Большую часть пути им пришлось следовать в тумане. Плохая видимость вызывала значительные трудности в управлении большим числом кораблей, но благоприятствовала скрытности операции.

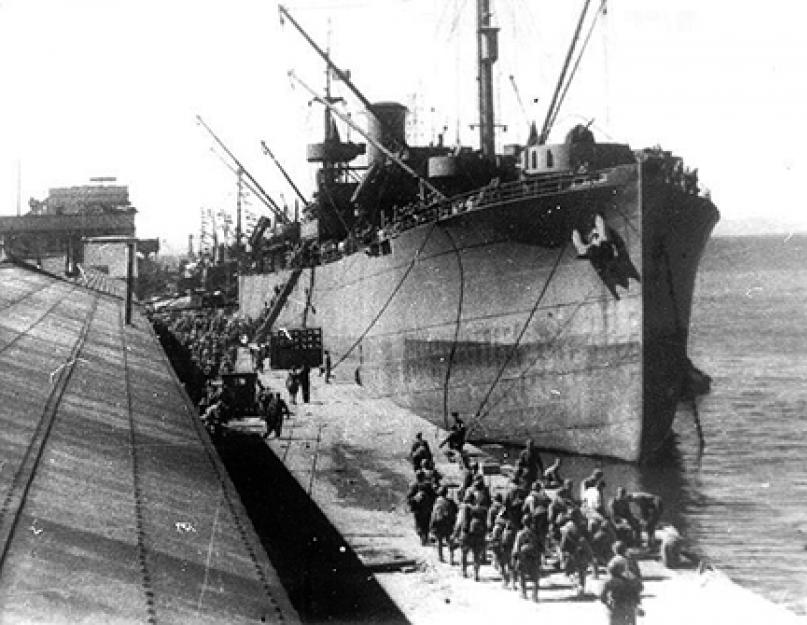

Посадка советской пехоты на морские суда

Поздней ночью в тумане корабли подошли к Первому Курильскому проливу. Лишь изредка ночная тишина нарушалась стрельбой артиллерийской батареи с мыса Лопатка. Уже четвертые сутки эта батарея периодически обстреливала укрепления японцев на острове Шумшу.

В 4 часа 20 минут 18 августа корабли подошли к Шумшу и на участке мыс Кокутаи - мыс Котомари под покровом тумана начали высадку первого броска десанта, состоявшего из батальона морской пехоты, роты автоматчиков и минометной роты, взводов химиков и разведчиков 302-го стрелкового полка и одной роты 119-го отдельного саперного батальона. Из-за перегрузки и большой осадки корабли останавливались в 100–150 метрах от берега, и десантники по трапам и через борт бросались в воду и с тяжелой ношей за плечами устремлялись к вражескому берегу.

Ошеломленные внезапным появлением десантников на берегу, японцы открыли беспорядочный ружейно-пулеметный огонь. Передовой отряд десанта к 5 часам в полном составе и без потерь высадился на берег. Основные его силы начали продвигаться в глубь острова, а одна рота морских пехотинцев развернула наступление в район мыса Котомари с целью уничтожения расположенных здесь артиллерийских батарей.

Высадка морского десанта на Шумшу

Противник, придя в себя, начал оказывать активное противодействие. В 5 часов 30 минут, когда к берегу направились суда с главными силами десанта, японские доты и дзоты встретили их сильным огнем. Особенно эффективно стреляли батареи с мысов Кокутан и Котомари и с танкера «Мариуполь», пристрелявшие весь прибрежный участок высадки. На них и сосредоточили весь огонь наши корабли отряда артиллерийской поддержки и береговая батарея с мыса Лопатка. Первыми же залпами они уничтожили хорошо просматривавшуюся с моря батарею на танкере «Мариуполь». Стрельба же по батареям на мысах Кокутан и Котомари оказалась малоэффективной: они здесь были укрыты в глубоких капонирах.

Японцы располагали большими запасами снарядов. Едва главные силы десанта подошли к берегу, на них обрушился шквал артиллерийского огня. Десантники добирались до берега вплавь по кипящей от снарядов воде. Экипажи кораблей, не ослабляя огня по врагу, тушили пожары, заделывали пробоины. Несмотря на большие усилия десантников, темп высадки из-за сильного противодействия японцев и ограниченного количества высадочных средств был невысоким. Первый эшелон, состоявший из 138-го стрелкового полка, 1-го дивизиона 428-го гаубичного артполка, 169-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, высаживался около двух с половиной часов. При этом десантники брали с собой только стрелковое оружие, оставляя полевую артиллерию на кораблях. Командир 138-го стрелкового полка со своим штабом долго оставался на поврежденном корабле, поэтому первый эшелон десанта был фактически неуправляем. Подразделения полка, вместо того чтобы блокировать и уничтожить вражеские батареи на мысах Кокутан и Котомари, устремились в глубь острова вслед за передовым отрядом десанта.

Штурм острова Шумшу советским морским десантом

Из-за потери средств связи управление силами десанта оказалось нарушенным. Это значительно затруднило эффективное применение корабельной артиллерии - единственного реального средства поддержки десанта. Первый контакт берега с кораблями был установлен только через 35 минут после начала высадки десанта.

В 9 часов началась высадка второго эшелона десанта (373-й стрелковый полк, рота морской пехоты, 279-й артполк без дивизиона). Она проходила также при сильном артиллерийском противодействии японцев. Наша авиация, после полудня 18 августа, группами по 8–16 самолетов наносила бомбовые и штурмовые удары по военно-морским базам Катаока и Касивабара, чтобы воспрепятствовать переброске японских войск с острова Парамушир на остров Шумшу. Однако из-за плохой погоды она не могла помочь десанту непосредственно в районе боя, где обстановка по-прежнему оставалась напряженной.

Боевые действия на берегу начались около 5 часов. Около 6 часов передовой отряд подошел к господствующим в северо-восточной части острова высотам 165 и 171. Здесь он встретил первое сильное противодействие японцев артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Завязались упорные бои за высоты, продолжавшиеся в течение всего дня. В борьбе с десантниками, вооруженными лишь автоматами и гранатами, противник опирался на большое число дотов и дзотов. Связь с кораблями еще не была налажена, и поэтому они не могли поддержать передовой отряд артиллерией. Попытки наших бойцов подавить огневые точки врага связками ручных гранат не удались. Успешнее действовали созданные в ходе боя блокировочные группы, имевшие в своем составе саперов. Они сумели взорвать несколько японских огневых точек, но это не могло решить исход боя за высоты.

Японское командование, убедившись в том, что силы отряда невелики, вскоре бросило в контратаку батальон пехоты при поддержке 20 танков. К этому времени десантники, несмотря на сильный огонь противника, почти достигли вершин обеих высот. Неравная схватка продолжалась около двух часов. Ценой больших потерь японцам удалось отбросить передовой отряд к подножию высот.

Курильская десантная операция (18 августа - 1 сентября ) - десантная операция Вооружённых сил СССР против японских войск во время Второй мировой войны с целью овладения Курильскими островами . Является частью Советско-японской войны . Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды, общей площадью 10,5 тыс. км², которые позднее, в 1946 году, были включены в состав СССР .

Энциклопедичный YouTube

1 / 1

✪ Лекция Вадима Антонова "Демянская десантная операция"

Субтитры

Расстановка сил

СССР

- Камчатский оборонительный район (в составе 2-го Дальневосточного фронта)

- 128-я смешанная авиационная дивизия (78 самолётов)

- гаубичный артполк

- батальон морской пехоты

- Петропавловская военно-морская база

- 60 кораблей и судов

- 2-й отдельный бомбардировочный полк морской авиации

- батареи береговой артиллерии

Япония

- часть сил 5-го фронта

- часть сил 27-й армии

- 91-я пехотная дивизия (на о. Шумшу , Парамушир , Онекотан)

- 89-я пехотная дивизия (на о. Итуруп , Кунашир , Малой Курильской гряде)

- 129-я отдельная пехотная бригада (на о. Уруп)

- подразделения 11-го танкового полка (Шумшу , Парамушир)

- 31-й полк ПВО (Шумшу)

- 41-й отдельный смешанный полк (на о. Матуа)

- часть сил 27-й армии

План операции

К началу советско-японской войны на Курильских островах находилось более 80 000 человек японских войск, свыше 200 орудий, 60 танков. Аэродромы были рассчитаны на пребывание 600 самолётов, но почти все они были отозваны на Японские острова для борьбы с американскими войсками. Гарнизоны островов севернее Онекотана подчинялись командующему войсками на Северных Курилах генерал-лейтенанту Фусаки Цуцуми, а южнее Онекотана - командующему 5-м фронтом генерал-лейтенанту Киитиро Хигути (штаб на острове Хоккайдо).

Наиболее укреплённым являлся самый северный остров архипелага Шумшу, расположенный всего в 6,5 милях (около 12 километров) от южного побережья Камчатки. Там дислоцировались 73-я пехотная бригада 91-й пехотной дивизии, 31-й полк ПВО , крепостной артиллерийский полк, 11-й танковый полк (без одной роты), гарнизон военно-морской базы Катаока, аэродромная команда, отдельные подразделения. Глубина инженерных сооружений противодесантной обороны составляла 3-4 км, на острове насчитывалось 34 бетонных артиллерийских дота и 24 дзота , 310 закрытых пулемётных точек, многочисленные подземные укрытия войск и военного имущества глубиной до 50 метров. Большинство оборонительных сооружений были соединены подземными ходами в единую оборонительную систему. Гарнизон Шушму составлял 8500 человек, свыше 100 орудий всех систем, 60 танков . Все военные объекты были тщательно замаскированы, имелось большое количество ложных укреплений. Значительная часть этих укреплений советскому командованию известна не была. Гарнизон Шумшу мог быть усилен войсками с соседнего и также сильно укреплённого острова Парамушир (там находилось свыше 13000 войск) .

Решение на проведение Курильской операции: высадку десанта произвести в ночь на 18 августа в северной части Шумшу, между мысами Кокутан и Котомари; в случае отсутствия противодействия противника первому эшелону десанта на Шумшу второй эшелон высадить на Парамушир, в военно-морскую базу Касива. Высадка десанта предварялась артиллерийской подготовкой 130-мм береговой батареей с мыса Лопатка (южная оконечность Камчатки) и ударами авиации ; непосредственное обеспечение высадки десанта возложено на корабельную артиллерию отряда артиллерийской поддержки и авиацию. Решение высаживать десант на необорудованное побережье, где японцы имели более слабую противодесантную оборону, а не в сильно укрепленную военно-морскую базу Катаока было вполне оправданно, хотя это и затрудняло выгрузку боевой техники.

Силы десанта в целом формировались из 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района, входившего во 2-й Дальневосточный фронт : два усиленных стрелковых полка, артиллерийский полк, истребительный противотанковый дивизион, батальон морской пехоты, 60-й морской пограничный отряд. Всего - 8363 человека, 95 орудий, 123 миномёта , 120 тяжёлых и 372 лёгких пулемёта . Десант был сведён в передовой отряд и два эшелона главных сил.

Десант на остров Шумшу

Выдвижение кораблей

Боевые действия 20 августа

Отряд советских кораблей направился в военно-морскую базу Катаока на Шумшу, чтобы принять капитуляцию японского гарнизона, но подвергся артиллерийскому обстрелу с островов Шумшу и Парамушир. Получили попадания нескольких 75-мм снарядов минный заградитель «Охотск» (убито 3 и ранено 12 человек), сторожевой корабль «Киров» (ранено 2 члена экипажа). Корабли открыли ответный огонь и отошли в море. Командующий операцией в ответ приказал возобновить наступление на Шумшу и нанести бомбовые удары по Парамуширу. После массированной артподготовки десант продвинулся на 5-6 километров, после чего спешно прибыла новая японская делегация с согласием на капитуляцию.

Боевые действия 21 - 22 августа

Японское командование всячески затягивало переговоры и капитуляцию гарнизона на Шумшу. Ставка Верховного Главнокомандования приказала перебросить на Шумшу с Камчатки 2 стрелковых полка, к утру 23 августа занять Шумшу и начать высадку на Парамушире. Один советский самолёт произвёл демонстративную бомбардировку японских батарей на острове.

Капитуляция японских войск и занятие северных Курильских островов

Всего на северных островах Курильской гряды было разоружено и пленено 30 442 японца, в том числе четыре генерала и 1280 офицеров. В качестве трофеев взято 20 108 винтовок, 923 пулемёта, 202 орудия, 101 миномёт и другое военное имущество.

Занятие южных Курильских островов

22 августа 1945 года Главнокомандующий Советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А. М. Василевский приказал командованию Тихоокеанского флота силами Северной Тихоокеанской флотилии (командующий вице-адмирал В. А. Андреев) совместно с командованием 2-го Дальневосточного фронта занять южные Курильские острова. Для этой операции были выделены 355-я стрелковая дивизия (командир полковник С. Г. Аббакумов) из 87-го стрелкового корпуса 16-й армии , 113-я стрелковая бригада и артиллерийский полк. Основные пункты высадки - Итуруп и Кунашир, затем - острова Малой Курильской гряды . Отряды кораблей с десантом должны были выходить из порта Отомари (ныне Корсаков) на Сахалине . Командиром десантной операции по занятию южных Курильских островов был назначен капитан 1-го ранга И. С. Леонов.

1 сентября несколько отрядов кораблей с десантом прибыли на остров Кунашир (яп. Кунасири) : сначала 1 тральщик с стрелковой ротой на борту (147 человек), затем 2 десантных судна и 1 сторожевой корабль с 402 десантниками и 2 орудиями на борту, 2 транспорта, 2 тральщика и сторожевой корабль с 2479 десантниками и 27 орудиями, 3 транспорта и тральщик с 1300 бойцами и 14 орудиями. Японский гарнизон в 1250 человек капитулировал. Столь большие силы были выделены на Кунашир, так как там планировалось создание военно-морской базы и с него должны были действовать десанты по занятию соседних островов.

Также 1 сентября был занят остров Шикотан (яп. Сикотан) . Минный заградитель «Гижига» и два тральщика доставили стрелковый батальон (830 человек, два орудия). Японский гарнизон - 4-я пехотная бригада и полевой артиллерийский дивизион, численностью 4800 солдат и офицеров под командованием генерал-майора Садасити Дои (в некоторых источниках Дзио Дой ) капитулировал.

Уже в начале сентября советскими моряками были заняты морскими десантами остальные острова Малой Курильской гряды (яп. Хабомаи) : 2 сентября - гарнизон острова Акиюри (ныне о. Анучина) (10 солдат), 3 сентября - гарнизоны островов Юри (ныне о. Юрий) (41 солдат, 1 офицер), Сибоцу (ныне о. Зелёный) (420 солдат и офицеров) и Тараку (ныне о. Полонского) (92 солдата и офицера), 4 сентября - гарнизон островов Тодо (ныне о-ва Лисьи) (свыше 100 человек).

Всего на южных Курилах перед советскими войсками капитулировали около 20000 японских солдат и офицеров. Боевых действий при этом не было. Имели место несколько мелких инцидентов с нарушениями условий капитуляции (эвакуация японских войск в Японию, бегство мирного японского населения на морских судах, уничтожение японцами своего вооружения и иного имущества). После боёв на Шумшу Тихоокеанский флот не понёс боевых потерь в районе Курильских островов.

В поселке Завойко Камчатского края состоялись торжественно-траурные мероприятия, посвященные 68-годовщине начала Курильской десантной операции на Тихом океане.

У памятника Герою Советского Союза Петру Ильичеву собрались представители войск и сил на северо-востоке России, главного управления МЧС России по Камчатскому краю, администрации Петропавловска-Камчатского, Законодательного собрания Камчатского края, ветеранских организаций.

«Наша страна посылала своих сынов на верную смерть, чтобы здесь на Дальнем Востоке воцарился мир. Мы - сегодняшние защитники Отечества, верны памяти своих отцов и дедов, и никогда не забудем их подвиги», - отметил в ходе встречи заместитель командира береговой ракетно-артиллеристской бригады по работе с личным составом подполковник Владимир Мамаев.

Представитель Министерства иностранных дел России в Петропавловске-Камчатском Евгений Верещаго передал гильзу со священной землей с места высадки Курильского десанта руководству города. «Это символ того, что делает Петропавловск-Камчатский Городом воинской славы» - отметил он.

Собравшиеся почтили память воинов, павших в борьбе за честь, свободу и независимость Родины минутой молчания. После этого участники мероприятия возложили цветы к памятнику-обелиску Петра Ильичева, геройски погибшего в ходе Курильской десантной операции.

Курильская десантная операция (18 августа - 1 сентября 1945) - десантная операция Вооружённых сил СССР против японских войск во время Второй мировой войны с целью овладения Курильскими островами. Является частью Советско-японской войны.

Посадка пехоты на морские суда.

Расстановка сил

СССР

Камчатский оборонительный район (в составе 2-го Дальневосточного фронта)

101-я стрелковая дивизия

батальон морской пехоты

гаубичный артполк

128-я смешанная авиадивизия (78 самолётов)

Петропавловская военно-морская база

60 кораблей и судов

2-ой отдельный бомбардировочный полк морской авиации

батареи береговой артиллерии

Япония

5-й фронт

27-я армия

91-я пехотная дивизия (на о. Шумшу, Парамушир, Онекотан)

89-я пехотная дивизия (на о. Итуруп, Кунашир, Малой Курильской гряде)

подразделения 11-го танкового полка (Шумшу, Парамушир)

31-й полк ПВО (Шумшу)

41-й отдельный смешанный полк (на о. Матуа)

129-я отдельная пехотная бригада (на о. Уруп)

План операции

Успешные действия войск Красной Армии на острове Сахалин (см. Южно-Сахалинская операция (1945)), создали благоприятные условия для занятия Курильских островов. План операции - овладеть северными островами Большой Курильской гряды, в первую очередь островами Шумшу (яп. Сюмусю-то) и Парамушир (яп. Парамусиру), а в последующем - островом Онекотан (яп. Оннэкотан-то). Наиболее укреплённым являлся остров Шумшу, расположенный всего в 6,5 милях от южного побережья Камчатки. Там дислоцировались 73-я пехотная бригада 91-й пехотной дивизии, 31-й полк ПВО, крепостной артиллерийский полк, 11-й танковый полк (без одной роты), гарнизон военно-морской базы Катаока, аэродромная команда, отдельные подразделения. Глубина инженерных сооружений противодесантной обороны составляла 3-4 км, на острове насчитывалось 34 бетонных артиллерийских дота и 24 дзота, 310 закрытых пулемётных точек, многочисленные подземные укрытия войск и военного имущества глубиной до 50 метров. Большинство оборонительных сооружений были соединены подземными ходами в единую оборонительную систему. Гарнизон Шушму составлял 8500 человек, свыше 100 орудий, 60 танков. Все военные объекты были тщательно замаскированы, имелось большое количество ложных укреплений. Значительная часть этих укреплений советскому командованию известна не была. Гарнизон Шумшу мог быть усилен войсками с соседнего и также сильно укреплённого острова Парамушир (там находилось свыше 13000 войск).

Перед непосредственным началом операции на Курильских островах находилось более 80 000 человек японских войск, свыше 200 орудий, 60 танков. Аэродромы были рассчитаны на пребывание 600 самолётов, но почти все они были отозваны на Японские острова для борьбы с американскими войсками. Гарнизоны островов севернее Онекотана подчинялись командующему войсками на Северных Курилах генерал-лейтенанту Фусаки Цуцуми, а южнее Онекотана - командующему 5-м фронтом генерал-лейтенанту Киитиро Хигути (англ.) (штаб на острове Хоккайдо).

Замыслом советского командования предусматривалось внезапно высадить морской десант на северо-западе острова и нанести основной удар в направлении военно-морской базы Катаока, овладеть островом и использовать его в качестве плацдарма для последующей очистки от сил противника других островов гряды. Исходным пунктом операции был Петропавловск-Камчатский. Морские силы высадки десанта возглавлял командир Петропавловской военно-морской базы капитан 1-го ранга Дмитрий Григорьевич Пономарёв, командиром десанта был командир 101-й стрелковой дивизии генерал-майор П. И. Дьяков, непосредственным руководителем операции был командующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор Алексей Романович Гнечко. Общее руководство десантной операцией номинально осуществлял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Иван Степанович Юмашев, который всё это время находился во Владивостоке.

Решение на проведение Курильской операции: высадку десанта произвести в ночь на 18 августа в северной части Шумшу, между мысами Кокутан и Котомари; в случае отсутствия противодействия противника первому эшелону десанта на Шумшу второй эшелон высадить на Парамушир, в военно-морскую базу Касива. Высадка десанта предварялась артиллерийской подготовкой 130-мм береговой батареей с мыса Лопатка (южная оконечность Камчатки) и ударами авиации; непосредственное обеспечение высадки десанта возложено на корабельную артиллерию отряда артиллерийской поддержки и авиацию. Решение высаживать десант на необорудованное побережье, где японцы имели более слабую противодесантную оборону, а не в сильно укрепленную военно-морскую базу Катаока было вполне оправданно, хотя это и затрудняло выгрузку боевой техники.

Силы десанта в целом формировались из 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района, входившего во 2-й Дальневосточный фронт: два стрелковых полка, артиллерийский полк, истребительный противотанковый дивизион, батальон морской пехоты. Всего - 8363 человека, 95 орудий, 123 миномёта, 120 тяжёлых и 372 лёгких пулемёта. Десант был сведён в передовой отряд и два эшелона главных сил.

Корабельные силы: два сторожевых корабля («Дзержинский» и «Киров»), четыре тральщика, два катера-тральщика, минный заградитель «Охотск», плавбатарея, восемь сторожевых катеров, два торпедных катера, подводная лодка, 17 транспортных и 16 специальных десантных кораблей, полученных из США по ленд-лизу, 2 самоходные баржи - всего 64 единицы. Их свели в четыре отряда: отряд транспортов и высадочных средств, отряд охранения, отряд траления и отряд кораблей артиллерийской поддержки (сторожевые корабли «Киров» и «Дзержинский» и минный заградитель «Охотск»). Десант должна была поддерживать 128-я смешанная авиационная дивизия.

Выдвижение кораблей

Вечером 16 августа 1945 года командующий флотом отдал приказ приступить к выполнению десантной операции. К 17 часам 17 августа корабли с десантом вышли в море из Петропавловска-Камчатского под прикрытием истребительной авиации и подводной лодки. Ночной поход осуществлялся в тумане. По этой причине произошло столкновение десантного судна ДС-43 с пограничным катером ПК-9 (ПК-9 затонул при буксировке обратно в Петропавловск)

В 2.38 18 августа советская береговая батарея с мыса Лопатка открыла огонь. В 4.22 утра передовой отряд десанта подошёл к берегу и открыл артиллерийский огонь вопреки приказу, чем открыл противнику место высадки. Из-за тумана демонстративный отряд не высаживался. Через час началась высадка сразу первого эшелона. Из-за опасения потерять перегруженные суда на прибрежных камнях многие командиры кораблей высадили бойцов в 100-150 метрах от берега. Многие десантники при этом утонули, будучи перегруженными оружием и боеприпасами. Передовой отряд (сводный батальон морской пехоты, из состава 302-го стрелкового полка - пулемётная и миномётная роты, рота автоматчиков, рота сапёров, взвод химразведки и разведвзвод, а также сводная рота пограничников, всего 1 363 человека) почти без боя заняла плацдарм и прибрежные укрепления. Однако на море ситуация обострилась - японская береговая артиллерия начала обстрел кораблей с десантом, ряд из них были потоплены, многие получили прямые попадания снарядов. Имелись случаи разрывов снарядов на палубах, переполненных десантниками.

К 9 часам 18 августа завершилась высадка первого эшелона основных сил десанта (138-й стрелковый полк, 3 артиллерийских дивизиона, рота противотанковых ружей), десант захватил две господствующие высоты. Затем противодействие японских войск резко возросло. Начались мощные контратаки, поддержанные танками. Бой принял исключительно ожесточённый характер, доходя до рукопашных схваток. Многие позиции и сопки по несколько раз переходили из рук в руки, тогда совершили свои подвиги старшина 1 статьи Н. А. Вилков и краснофлотец П. И. Ильичёв, закрывшие своими телами амбразуры японских дотов. Именно в этом бою обе стороны понесли подавляющую часть потерь. Японское командование непрерывно усиливало свои войска на Шумшу за счёт их переброски с Парамушира.

Во второй половине дня японцы предприняли решающую атаку, бросив в бой все свои танки. Ценой больших потерь они продвинулись вперёд, но сбросить десант в море не смогли. Основная часть танков была уничтожена гранатами и противотанковыми ружьями, затем по ним был наведён огонь корабельной артиллерии. Из 60 танков до 40 было уничтожено или повреждено (японцы признают потерю 27 танков), в бою погиб командир танкового полка. Но этот успех дался дорогой ценой - погибло около 200 десантников.

Японцы вели сильный артиллерийский огонь по подходившим к берегу кораблям с последующими эшелонами десанта и нанесли советскому флоту значительные потери. Были потоплены или уничтожены у берега 7 десантных судов (ДС-1, ДС-3, ДС-5, ДС-8, ДС-9, ДС-43, ДС-47), 1 пограничный катер П-8 (погибло 5 членов экипажа и 6 ранено) и 2 малых катера, повреждены 7 десантных судов (ДС-2, ДС-4, ДС-7, ДС-10, ДС-48, ДС-49, ДС-50) и 1 транспорт. В их экипажах имелись значительные потери. Японская авиация также атаковала корабли, но без особого успеха (от близких разрывов бомб незначительные повреждения с ранениями 2-х членов экипажа получил сторожевой корабль «Киров»), при этом 2 самолёта были сбиты зенитным огнём.

Действия советской авиации были затруднены из-за тумана, боевые вылеты совершались (почти 350 вылетов), но только по глубине японской обороны и по Парамуширу. К вечеру был высажен 2-й эшелон десанта - 373-й стрелковый полк, артиллерийский полк, рота морской пехоты. За день боя захвачено 250 пленных и 3 батареи противника.

Наступление десантных частей продолжалось с большими трудностями, но уже без такой степени ожесточённости, как накануне. Советские войска перешли к тактике последовательного подавления огневых точек противника массированным артиллерийским огнём. Потери войск резко снизились, но и темпы наступления - тоже. Около 18 часов командующий японскими войсками на Курильских островах прислал к командиру советского десанта парламентёра с предложением начать переговоры о капитуляции. Боевые действия были приостановлены.

В этот день японский самолёт (иногда указывается - лётчик-камикадзе) в районе Шумшу потопил катер-тральщик КТ-152.

Отряд советских кораблей направился в военно-морскую базу Караока на Шумшу, чтобы принять капитуляцию японского гарнизона, но подвергся артиллерийскому обстрелу с островов Шумшу и Парамушир. Получили попадания нескольких 75-мм снарядов минный заградитель «Охотск» (убито 3 и ранено 12 человек), сторожевой корабль «Киров» (ранено 2 члена экипажа). Корабли открыли ответный огонь и отошли в море. Командующий операцией генерал-майор Гнечко в ответ приказал возобновить наступление на Шумшу и нанести бомбовые удары по Парамуширу. После массированной артподготовки десант продвинулся на 5-6 километров, после чего спешно прибыла новая японская делегация с согласием на капитуляцию.

Японское командование всячески затягивало переговоры и капитуляцию гарнизона на Шумшу. Ставка Верховного Главнокомандования приказала перебросить на Шумшу с Камчатки 2 стрелковых полка, к утру 23 августа занять Шумшу и начать высадку на Парамушире. Один советский самолёт произвёл демонстративную бомбардировку японских батарей на острове.

Капитуляция японских войск и занятие северных Курильских островов

23 августа командующий японскими войсками на северных Курильских островах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми принял условия капитуляции, отвёл войска в сборные пункты для сдачи в плен и сдался сам. Всего на Шумшу пленено (с учетом захваченных пленных в ходе боя) 1 генерал, 525 офицеров, 11700 солдат. Взято военное имущество - 40 пушек, 17 гаубиц, 9 зенитных орудий, 214 лёгких пулемётов, 123 тяжёлых пулемёта, 20 зенитных пулемётов, 7420 винтовок, несколько уцелевших танков, 7 самолётов.

Также 23 августа без сопротивления сдался мощный гарнизон острова Парамушир: около 8000 человек (74-я пехотная бригада 91-й пехотной дивизии, 18-й и 19-й мортирные дивизионы, рота 11-го танкового полка), до 50 орудий и 17 танков во главе с командиром 74-й пехотной бригады генерал-майором Ивао Сугино.

Сражение за Шумшу явилось единственной операцией советско-японской войны, в которой советская сторона понесла больше потерь убитыми и ранеными, чем противник: советские войска потеряли 416 убитыми, 123 пропавшими без вести (в основном утонувшие при высадке), 1028 ранеными, в целом - 1567 человек. Японцы потеряли убитыми и ранеными 1018 человек, из которых свыше 300 - убитыми.

С 24 августа Тихоокеанский флот приступил к занятию остальных Курильских островов. Острова от Парамушира до Онекотана включительно занимались кораблями Камчатской военно-морской базы и Камчатского оборонительного района, участвовавшими в сражении за Шумшу. Перевозки производились в крайне неблагоприятных метеорологических условиях - при штормовой погоде и частых туманах. 25 августа перед высаженными советскими войсками капитулировали без боя гарнизоны островов Анциферова (яп. Сиринки-то), Маканруши (яп. Маканруси-то), Онекотан, Матуа (яп. Мацува). Некоторые гарнизоны японцы успели вывезти в Японию.

Всего на северных островах Курильской гряды было разоружено и пленено 30 442 японца, в том числе четыре генерала и 1280 офицеров. В качестве трофеев взято 20 108 винтовок, 923 пулемёта, 202 орудия, 101 миномёт и другое военное имущество.

Занятие южных Курильских островов

22 августа 1945 года Главнокомандующий Советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А. М. Василевский приказал командованию Тихоокеанского флота силами Северной Тихоокеанской флотилии (командующий вице-адмирал В. А. Андреев) совместно с командованием 2-го Дальневосточного фронта занять южные Курильские острова. Для этой операции были выделены 355-я стрелковая дивизия из 87-го стрелкового корпуса 16-й армии, 113-й стрелковой бригады и артиллерийского полка. Основные пункты высадки - Итуруп и Кунашир, затем - острова Малой Курильской гряды. Отряды кораблей с десантом должны были выходить из порта Отомари (ныне Корсаков) на Сахалине. Командиром десантной операции по занятию южных Курильских островов был назначен капитан 1-го ранга И. С. Леонов.

Первым был занят остров Уруп (яп. Уруппу). К нему вышел из Отомари 27 августа отряд кораблей в 2 тральщика с 2 стрелковыми ротами на борту (в целом 344 человека). После перехода в неблагоприятных погодных условиях 28 августа отряд прибыл к острову и принял капитуляцию главных сил японской 129-й пехотной бригады.

Также 28 августа 2 тральщика с десантом (1079 человек) подошли к острову Итуруп (яп. Эторфу). Там капитулировали основные силы 89-й пехотной дивизии (13500 солдат и офицеров) во главе с её командиром генерал-лейтенантом Кэнносукэ Огавой (в некоторых источниках Кейто Угава). Любопытно, что утром того же дня был выслан воздушный десант в количестве 34 морских пехотинцев на двух самолётах типа «Каталина» с задачей захватить аэродром на Итурупе. Однако из-за плохой погоды самолёты приводнились в удалённых районах острова, десантники задачу не выполнили, заблудились и встретились с морским десантом только 1 сентября.

1 сентября несколько отрядов кораблей с десантом прибыли на остров Кунашир (яп. Кунасири): сначала 1 тральщик с стрелковой ротой на борту (147 человек), затем 2 десантных судна и 1 сторожевой корабль с 402 десантниками и 2 орудиями на борту, 2 транспорта, 2 тральщика и сторожевой корабль с 2479 десантниками и 27 орудиями, 3 транспорта и тральщик с 1300 бойцами и 14 орудиями. Японский гарнизон в 1250 человек капитулировал. Столь большие силы были выделены на Кунашир, так как там планировалось создание военно-морской базы и с него должны были действовать десанты по занятию соседних островов.

Также 1 сентября был занят остров Шикотан (яп. Сикотан). Минный заградитель «Гижига» и два тральщика доставили стрелковый батальон (830 человек, два орудия). Японский гарнизон - 4-я пехотная бригада и полевой артиллерийский дивизион, численностью 4800 солдат и офицеров под командованием генерал-майора Садасити Дои (в некоторых источниках Дзио Дой) капитулировал.

Уже в начале сентября советскими моряками были заняты морскими десантами остальные острова Малой Курильской гряды (яп. Хабомаи): 2 сентября - гарнизон острова Акиюри (ныне о. Анучина) (10 солдат), 3 сентября - гарнизоны островов Юри (ныне о. Юрий) (41 солдат, 1 офицер), Сибоцу (ныне о. Зелёный) (420 солдат и офицеров) и Тараку (ныне о. Полонского) (92 солдата и офицера), 4 сентября - гарнизон островов Тодо (ныне о-ва Лисьи) (свыше 100 человек).

Всего на южных Курилах перед советскими войсками капитулировали около 20000 японских солдат и офицеров. Боевых действий при этом не было. Имели место несколько мелких инцидентов с нарушениями условий капитуляции (эвакуация японских войск в Японию, бегство мирного японского населения на морских судах, уничтожение японцами своего вооружения и иного имущества). После боёв на Шумшу Тихоокеанский флот не понёс боевых потерь в районе Курильских островов.

Итог операции

Всего на Курильских островах было разоружено и пленено 50 442 японских солдат и офицеров, в их числе 4 генерала (ещё около 10000 человек японское командование успело эвакуировать в Японию), захвачено свыше 300 орудий и миномётов, около 1000 пулемётов, 217 автомашин и тягачей.

Изначально запланированная высадка на Хоккайдо была отменена по личному указанию И. В. Сталина.

Награды

Из числа участников высадки на Шумшу награждены орденами и медалями более 3000 человек. Девять человек удостоены звания Героев Советского Союза: командующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор Гнечко Алексей Романович, командир Петропавловской военно-морской базы капитан 1 ранга Пономарёв Дмитрий Георгиевич, начальник штаба 302-го стрелкового полка майор Шутов Пётр Иванович, командир батальона морской пехоты майор Почтарёв Тимофей Алексеевич, старший инструктор политотдела 101-й стрелковой дивизии - замполит передового отряда десанта старший лейтенант Кот Василий Андреевич, командир стрелковой роты старший лейтенант Савушкин Степан Аверьянович (посмертно), боцман плавбазы «Север» старшина 1-й статьи Вилков Николай Александрович (посмертно), старшина-механик десантной баржи старшина 1-й статьи Сигов Василий Иванович, рулевой катера МО-253 краснофлотец Ильичёв Пётр Иванович (посмертно).

Были удостоены наград и ряд воинских частей. Так награждены орденами 101-я стрелковая дивизия, 138-й стрелковый полк, 373-й стрелковый полк, 302-й стрелковый полк, 279-й и 428-й артиллерийские полки, 888-й истребительный авиаполк, 903-й бомбардировочный авиаполк, сторожевые корабли «Дзержинский» и «Киров». Минный заградитель «Охотск» получил гвардейское звание.

В память о советских воинах, погибших в ходе операции, в городах Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск воздвигнуты памятники.