В начале XIX века под влиянием Наполеона Бонапарта, поддерживавшего в то время союзнические отношения с Россией, у российского императора Павла I (1754-1801) возник план похода в Индию, самую важную английскую колонию, источник дохода Британии.

По предложению русского императора , удар по английским интересам в Индии планировалось нанести силами совместного русско-французского корпуса.

План состоял в том, чтобы за два месяца пересечь всю Среднюю Азию, перейти афганские горы и обрушиться на англичан. Союзник Наполеон в это время должен был открыть второй фронт, высадиться на Британских островах, нанести удар из Египта, где тогда дислоцировались французские войска.

Осуществление секретной операции Павел I поручил атаману Войска Донского Василию Орлову-Денисову. В поддержку атаману ввиду его уже преклонных лет Павел I назначил офицера Матвея Платова (1751-1818), будущего атамана Войска Донского и героя войны 1812 года. Платов был мобилизован прямо из камеры Алексеевского равелина, куда был заключен как обвиняемый в укрывательстве беглых крепостных.

В короткий срок к Индийскому походу были подготовлены 41 конный полк и две роты конной артиллерии. Матвей Платов командовал в походе самой крупной колонной из тринадцати полков.

Всего собралось около 22 тысяч казаков. На операцию казна выделила более 1,5 миллионов рублей.

20 февраля (3 марта по новому стилю) Орлов доложил государю, что все готово к выступлению. Авангард под командованием Андриана Денисова, ходившего с Суворовым через Альпы, двинулся на восток. Есаул Денежников отправился разведывать путь на Оренбург, Хиву, Бухару и дальше в Индию.

28 февраля (11 марта по новому стилю) на Дон пришло одобрение императора, и Платов с главными силами выступил из станицы Качалинской на восток . Направление было на Оренбург, где местные власти спешно готовили верблюдов и провиант для путешествия по пустыне.

Время наступления было рассчитано неверно. Наступила распутица, и казачьи лошади утопали в грязи русского бездорожья, а артиллерия почти прекратила движение.

Из-за разлива рек казачьим полкам приходилось менять маршруты так, что провиантские склады, организованные на маршруте движения войска, оставались далеко в стороне. Командирам пришлось закупать все необходимое из собственных средств или выдавать расписки, по которым деньги должна была заплатить казна.

Ко всем прочим бедам оказалось, что у местного населения, за счет покупок продовольствия у которого должен был питаться экспедиционный корпус, никаких съестных припасов нет. Предыдущий год выдался засушливым и неурожайным, так что войска начали голодать вместе с поволжскими крестьянами.

Несколько раз сбившись с пути, казаки достигли слободы Мечетная (ныне город Пугачев Саратовской области). Здесь 23 марта (4 апреля по новому стилю) войско догнал курьер из Петербурга с приказом ввиду внезапной смерти Павла I немедленно вернуться домой. Император Александр I не поддержал начинания своего отца, и поход уже более не возобновлялся.

Операция была строго засекречена. В Петербурге было лишь известно, что казаки куда-то пошли. Сами казаки, кроме пяти высших офицеров, думали, что идут "воевать Бухарию". Про Индию они узнали, когда Павел I был уже мертв.

Василий Орлов по возвращении домой умер от инсульта, и новым атаманом стал Матвей Платов.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

Если верить популярной литературе, российский император Павел I был наполовину самодуром, наполовину – сумасшедшим. В качестве примера его безумия чаще всего приводится попытка организации похода российских войск в Индию.

Действительно, что мог забыть в стране, расположенной от России «за три моря», император Павел I?

Но если внимательнее присмотреться к причинам организации индийского похода, то становится ясно, что он совсем не плод воображения безумного императора, а тщательно разработанная стратегическая операция.

Ради совместной борьбы

Переброска войск для захвата Индии была задумана Наполеоном I и одобрена Павлом I. Оба императора желали потягаться силами с общим врагом – Англией. Владычица морей была естественным противником двух государств, стремящихся дополнить свои мощные сухопутные силы морскими. Поэтому следовало подорвать экономическое могущество Англии.

«Естественно, напрашивалась мысль о тесном сближении двух государств ради совместной борьбы, чтобы окончательно завоевать Индию – главный источник богатства и военной мощи Англии. Так возник великий план, первая мысль о котором, без сомнения, принадлежала Бонапарту, а средства к исполнению были изучены и предложены Павлом I», – пишут в своей «Истории XIX века» французские профессора Эрнест Лависс и Альфред Рамбо.

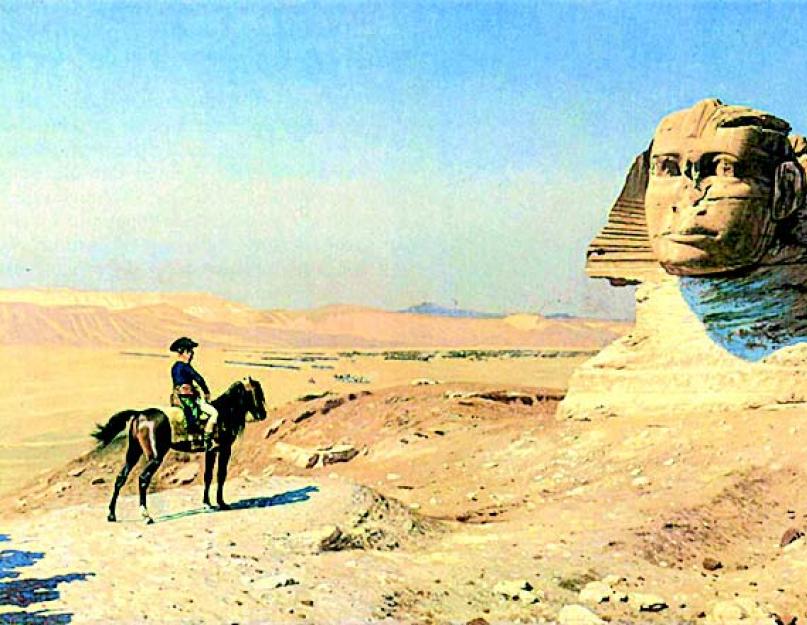

Началом подготовки похода в Индию можно считать Египетский поход первого консула. 19 мая 1798 г. армия под командованием Бонапарта, в которую входило 300 кораблей, 10 тысяч человек и 35-тысячный экспедиционный корпус, покинула Тулон, а 30 июня началась ее высадка в Александрии. Что же понадобилось французам в Египте? После распада первой антифранцузской коалиции войну против Франции продолжала одна Англия. Директория намеревалась организовать высадку войск на Британских островах, но от этого пришлось отказаться из-за отсутствия необходимых сил и средств. Тогда появился план нанести удар по коммуникациям, связывающим Англию с Индией, план захвата Египта.

Известный российский историк и писатель Дмитрий Мережковский с восхищением писал в своем романе-биографии «Наполеон»: «Через Египет на Индию, чтобы там нанести смертельный удар мировому владычеству Англии, – таков исполинский план Бонапарта».

А вот что можно прочитать в книге «Наполеон, или Миф о “Спасителе”» современного французского историка Жана Тюларава: «Оккупация Египта позволяла решить сразу три стратегические задачи: захватить Суэцкий перешеек, блокировав тем самым один из путей, связывавший Индию с Англией, заполучить новую колонию… завладеть важным плацдармом, открывающим доступ к основному источнику процветания Англии – Индии».

Загребать жар голыми руками

Но вернемся к России. Время царствования Павла I было для страны периодом переоценки врагов и друзей. На рубеже XVIII и XIX вв. Россия стала решающей силой в Европе. Итальянский поход Александра Васильевича Суворова за три месяца перечеркнул все победы и завоевания Франции.

Казалось, с Наполеоном будет покончено, но… Россия неожиданно перешла на сторону Франции и спутала все европейские «политические карты».

Многие историки обвиняют Павла I в том, что его внешняя политика была противоречива и непоследовательна. Причину этого они объясняют неуравновешенностью его характера. Но это не так. Именно реальная и эффективная политика, в отличие от надуманной и догматической, должна считаться с изменяющимися обстоятельствами. Поэтому она и выглядит со стороны противоречивой и непоследовательной.

Резкое изменение внешней политики Павла I не было случайным. Историки, изучающие период прихода к власти Наполеона Бонапарта, пишут по крайней мере о четырех причинах, способствовавших сближению интересов русского и французского императоров.

Первую причину можно назвать эмоциональной. После разгрома осенью 1789 г. корпуса Корсакова Наполеон сообщил Павлу I, что желает отпустить на родину всех русских пленных. В декабре 1800 г. в Париже Бонапарт не только приказал освободить 6000 русских пленных, но и распорядился, чтобы им всем были сшиты за счет французской казны новые мундиры, выдана новая обувь , возвращено оружие. Павел ответил Бонапарту сообщением, что он согласен на мир, так как хотел бы вернуть Европе «тишину и покой».

Второй причиной изменения политики Павла I явилось стремление союзников по антинаполеоновской коалиции достичь своей выгоды в ущерб российским интересам. По мнению историка Анастасии Голованченко, русско-французский союз был нужен России: «Мы избавились бы от необходимости загребать жар голыми русскими руками для Австрии».

Путь на юго-восток

В сентябре 1799 г. Суворов совершил знаменитый переход через Альпы. Однако уже в октябре того же года Россия разорвала союз с Австрией из-за невыполнения австрийцами союзнических обязательств, и русские войска были отозваны из Европы.

Но не только предательское поведение союзников по антифранцузской коалиции повлияло на решение Павла I. Третьей и очень серьезной причиной были давние тесные русско-французские отношения, существовавшие еще в период царствований Елизаветы I и Екатерины II.

Последней причиной стала организация совместного индийского похода, в успехе которого были одинаково заинтересованы оба императора.

Тут нужно вспомнить и то, что правители Российской империи уже не раз поглядывали в сторону Индии. Начал «тропить дорогу» еще Петр I. Правда, закончилась эта попытка трагически. Вот что пишет о ней генерал-лейтенант В.А. Потто в книге «Кавказская война»: «Петр перенес свои помыслы на Каспийское побережье и решился предпринять исследование восточных берегов этого моря, откуда собирался искать торговый путь в Индию. Исполнителем этой могучей мысли был избран им князь Бекович-Черкасский. В 1716 г. Бекович отплыл из Астрахани и начал сосредотачивать сильный отряд близ самого устья Яика. С Кавказа назначены были в этот поход конный пятисотенный полк гребенских и часть терских казаков». Но отряд князя Черкасского погиб в боях с хивинцами.

Русские правители продолжали «торить» путь на юго-восток. Дело Петра I попыталась продолжить Екатерина II.

Наконец, дошла очередь и до Павла I, который, еще до заключения договора с Наполеоном о совместном походе на Индию, попытался начать «мостить» себе путь туда по дороге, намеченной французским императором. Целью оккупации Египта войсками Наполеона был захват Суэцкого перешейка и блокирование наиболее короткого для Англии пути в Индию. Павел I же попытался заполучить морскую крепость в самом центре Средиземного моря, на одном из путей англичан к их самой богатой колонии Ост-Индии. Некоторые историки считают, что основной причиной, побудившей российского православного царя стать гроссмейстером католического Мальтийского ордена святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийского) были не столько романтические мечты о возрождении рыцарства, сколько получение без войны острова Мальта – важного стратегического объекта в Средиземном море.

Новые сведения меняют общую картину

12 (24) января 1801 г. атаман войска Донского генерал от кавалерии В.П. Орлов получил приказ императора Павла I двигаться «прямо через Бухарию и Хиву на реку Индус и на заведения английские, по ней лежащие». В.П. Орлов имел не слишком большие силы: около 22 тысяч казаков, 12 пушек, 41 полк и 2 конные роты. Путь оказался нелегким из-за недостаточной подготовки, дурных дорог и погодных условий. По общему мнению, сложившемуся у дореволюционных историков, «из похода получилась неимоверная глупость».

Но в наше время, после выяснения дополнительных данных о реальных действиях Павла I и Наполеона I для организации военного похода в Индию, отношение к «глупости» индийского похода атамана войска Донского В.П. Орлова стало меняться. В книге «Грань веков» историк Натан Эйдельман пишет о ставшем известным плане завоевания Индии, из которого следует, что отряд атамана войска Донского являлся незначительной частью российско-французских войск: «35 тысяч французской пехоты с артиллерией во главе с одним из лучших французских генералов, Массеном, должны двинуться по Дунаю, через Черное море, Таганрог, Царицын, Астрахань… В устье Волги французы должны соединиться с 35-тысячной русской армией (понятно, не считая того казачьего войска, которое своим путем идет через Бухарию). Объединенный русско-французский корпус затем пересечет Каспийское море и высадится в Астрабаде».

О реальности именно такого развития событий в Средней Азии можно прочитать в книге «Наполеон» известного историка Е.В. Тарле: «Мысли об Индии никогда не оставляли Наполеона, начиная от Египетского похода и до последних лет царствования… После заключения мира с Россией Наполеон обдумывал комбинацию, основанную на походе французских войск под его начальством в Южную Россию, где они соединились бы с русской армией, и он повел бы обе армии через Среднюю Азию в Индию».

Предательский заговор

Для Англии объединение в конце XVII в. России и Франции могло иметь страшный результат – потерю Индии, сделавшей Туманный Альбион процветающей морской державой. Поэтому Англия предприняла все возможное, чтобы планы покорения Индии российско-французскими войсками рухнули. Английский посол финансировал главу заговора против Павла I – графа Палена – и дал ему золото для организации покушения.

Убийство российского императора произошло в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.

В исторической литературе доказывается, что поход российских войск в Индию не удался. На самом же деле Александр I, взойдя на престол, незамедлительно распорядился отозвать войска назад.

Правда о царствовании Павла I до сих пор искажена. Многие верят в безумие императора, пытавшего преумножить славу России. Между тем уже пора воскресить забытые события прошлого и понять: кому выгодно подменять вымыслом подлинные страницы отечественной истории.

Т. Н. Загородникова

Загородникова Татьяна Николаевна - кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН. Приоритетные направления исследований - русско-индийские отношения в XIX -начале XX века, публикация архивных документов, новая история Индии. Окончила Институт стран Азии и Африки при МГУ, много лет преподает на кафедре Истории Южной Азии этого Института.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ИНДИЙСКИХ

ВОЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ПОХОД НА ИНДИЮ ПАВЛА I.

При рассмотрении контактов России и любого колониального государства встает вопрос о стране, в чьей зависимости находилось последнее, о той роли, которую она в них играла. В нашем случае русско-индийских военных отношений это -Великобритания. При исследовании военных связей между Российской Империей и Индией третьей стороной в разной степени, но всегда присутствовала британская составляющая. Часто эти отношения возникали благодаря этой составляющей, из-за стремления обеих стран к ее устранению. Нередко в русско-англо-индийских отношениях большую роль играла ситуация, складывавшаяся в Европе. Образовывавшиеся и распадавшиеся союзы, конфронтации и войны - все изменения в политической обстановке Европы, в частности между Великобританией и Россией - как эхо имело свое продолжение в Азии, поэтому только имея в виду расстановку сил в Европе в тот или иной конкретный момент можно рассматривать военные отношения между нашими странами.

Русская историография российско-индийских отношений XIX века знает два похода на Индию: 1801 г. Павла I и 1878 г. между заключением Сан-Стефанского мирного договора и Берлинским конгрессом. Поход Павла I имел свою предысторию, начавшуюся за 37 лет до его осуществления.

20 сентября 1763 г. М.В. Ломоносов написал Письмо-посвящение «президенту Адмиралтейств-коллегии великому князю Павлу Петровичу о необходимости использовать северо-восточный проход для торгового мореплавания в Индию и Америку»[i] , где он говорит о выгодах использовании Северного морского пути (у М.В.Ломоносова - Северного океана) для плавания в эти страны с целью установления с ними торговых отношений. Отдав должное заслугам Петра I в «сооружении флотов российских», его победам на морях и прозорливости Екатерины Великой, которая с малых лет препоручила руководство Адмиралтейств-коллегией наследнику престола, «дабы под ея попечительным предводительством флотских дел знание и к ним охота купно с вашими летами возрастала и укреплялась», он пишет: «Между прочим, Северный океан есть пространное поле, где под вашего императорского высочества правлением усугубиться может российская слава, соединенная с безмерною пользою, чрез изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку» .

20 сентября 1763 г. Цесаревичу исполнилось 9 лет. Его должность президента Адмиралтейств-коллегии была, безусловно, номинальной, но, учитывая, что его обучение наукам началось с четырехлетнего возраста и готовили его для царствования, это был мальчик, ребенок, но уже задумывавшийся над будущим своего Отечества. 22 декабря 1763 г. он пишет письмо членам флотской комиссии на ту же тему прохода Северным морским путем (у Павла - Сибирским океаном) в Восточную Индию . Америка исчезла, о ней в документе не упоминается. Девятилетний государственный деятель пытается перевести теоретические посылки М.В.Ломоносова в практическую плоскость: он спрашивает у членов флотской комиссии: «Упоминаемые оные доводы не противны в чем мореплавательским примечаниям, естли оные во всем основательны, то каким образом точно приступить надлежит к предприятию, в тайне ль хранить оное или начать открыто, какие приуготовления сделать, где и в каком числе суда строить, в какое время и откуда ийтить, словом, что к успешному произведению в действо всего намерения потребно». Признавая большие трудности, которые придется преодолеть на этом пути, Павел Петрович предсказывал новые открытия, которые ждали бы первопроходцев, ибо «несметное еще множество на земном круге осталось неведомого». Цесаревич соглашался с М.В.Ломоносовым в том, что проход Северным морским путем имел огромное значение для развития торговли («…в общей коммерции произошло [бы] удобство и приращение»), но он пошел дальше: «Сие дело клонится к распространению по морям славы и к приращению избытков Российской Империи». Как будущий Император Цесаревич думал о расширении своей Империи, и в том числе в сторону Восточной Индии.

Прошло более 30 лет, прежде чем Павел 1, всесильный монарх Российской Империи, смог сделать попытку осуществить мечту своего детства - начать поход на Индию, хотя и не Северным морским путем, а сухопутным, южным. Не следует считать, что мечта о походе в Индию была пронесена Павлом через все эти годы. Но, с другой стороны, предложенный Наполеоном Бонапартом в декабре 1800 года план завоевания Индии попал на подготовленную почву.

Мысль о походе на Индию пришла к Наполеону Бонапарту в период подготовки его экспедиции в Египет в 1797 г. Сама эта кампания рассматривалась как удар по Великобритании, но не непосредственно, а через ее африканскую колонию. Как пишет академик А.З.Манфред, в своих мечтах Наполеон изгонял британцев из Индии . С начала 1800 г. первый консул Франции начал искать пути сближения с Россией. Сама идея подобного союза не была изобретением гения Наполеона, она витала в воздухе. Вот, что писал Гюттен, французский агент в России: «Две державы, объединившись, могли бы диктовать законы всей Европе…Россия из своих азиатских владений…могла бы подать руку французской армии в Египте и, действуя совместно с Францией, перенести войну в Бенгалию».[v]

План Наполеона состоял в том, чтобы собрать 70-тысячное войско, по 35 тысяч от каждой из союзных держав, со стороны России – 15 тысяч пехоты, 10 тысяч конницы и 10 тысяч казаков при усиленном комплекте артиллерии. Русский экспедиционный корпус должен был из Астрахани переправиться через Каспийское море в Астрабад (Персия) и ждать там прибытия французов. Французский корпус выделялся из Рейнской армии Моро и направлялся к устью Дуная, далее по морю переправлялся в Таганрог, затем через Царицын до Астрахани и, переправившись через Каспий, соединялся с русской армией в Астрабаде. Этот город должен был стать главной квартирой союзной армии.

Генерального штаба подполковник Баторский, анализируя план Наполеона, писал в 1886 г., что это были скорее наброски к плану, чем сам план , потому что многие расчеты Наполеона представляются неверными. Так, Баторский приводит данные о количестве российских судов на Каспии на 1805 г. и делает отсюда вывод, что «трудно допустить возможность перевозки 70/т. армии иначе как в весьма продолжительный срок» . Крайне затруднительной представляется и доставка провианта и другого довольствия в Персию. Занижены сроки проведения всей кампании. Бонапарт отводил на нее 5 месяцев . Баторский называл этот план «заветными стремлениями Бонапарте», считал, что он «составлен из таких гадательных данных, что невозможно допустить, чтобы Бонапарте в 1800 году был близок к его осуществлению» .

Павел I не стал дожидаться своего союзника. Без уведомления Наполеона 12 января 1801 г. он издал рескрипт атаману войска Донского генералу от кавалерии В.П.Орлову I о начале секретной экспедиции: «Англичане приготовляются сделать нападение флотом и войском на меня и на союзников моих шведов и датчан[x] ; я и готов их принять, но нужно их самих атаковать и там, где удар им может быть чувствительнее и где меньше ожидают. Заведение их в Индии самое лучшее для сего. От нас ходу до Индии от Оренбурга месяца три, да от вас туда месяц, а всего месяца четыре. Поручаю всю сию експедицию вам и войску вашему, Василий Петрович. Соберитесь вы со оным и вступите в поход к Оренбургу, откуда любою из трех дорог или и всеми пойдите, и с артилерию прямо чрез Бухарию и Хиву на реку Индус и на заведения англинские по ней лежащие, войска того края их, такового же рода, как ваше, и так имея артилерию, вы имеете полный авантаж; приготовьте все к походу. Пошлите своих лазутчиков приготовить или осмотреть дороги, все богатство Индии будет нам за сию експедицию наградою. Соберите войско к задним станицам и тогда уведомьте меня; ожидайте повеленья итти к Оренбургу, куда пришед, ожидайте другого итти далее. Такое предприятие увенчает вас всех славою, заслужит по мере заслуги мое особое благоволение, приобретет богатство и торговлю и поразит неприятеля в его сердце. Здесь прилагаю карты, сколько у меня их есть. Бог вас благослови.

Есм ваш благосклонной Павел.

Карты мои идут только до Хивы и до Амурдарьи реки, а далее ваше уже дело достать сведении до заведений англинских и до народов индейских, им подвластных. П.»

Итак, план экспедиции Павла 1, также как и план Наполеона, можно назвать скорее набросками, а не четко разработанной военной кампанией, но это подход исследователей конца XX века. Император ставил стратегическую задачу - завоевание Индии; тактику ее исполнения должен был выработать генерал от кавалерии В.П. Орлов, профессиональный, кадровый по современной терминологии, военный, начавший свою деятельность на этом поприще простым казаком, участвовавший в русско-турецких войнах 1768–1774 и 1787–1791 гг., отличившийся при штурме Измаила. Форма постановки задания и обеспечение его выполнения были на уровне знаний об Индии и других восточных странах того региона. Сведения о том, что представляла собой Индия, были чрезвычайно скудными. Вот как понимал император политическую ситуацию и положение англичан в Индии: «Индия, куда вы назначаетесь, управляется одним главным владельцом и многими малыми. Агличане имеют у них свои заведения торговые, приобретенные или деньгами или оружием, то и цель вся - сие разорить и угнетенных владельцов освободить и ласкою привесть России в ту же зависимость, в какой они у агличан, и торг обратить к нам». Таким образом, целью экспедиции было не только изгнание англичан из их наиболее доходной колонии, но и то самое «приращение избытков Российской империи», о котором писал в 1763 г. тогда еще Цесаревич Павел.

Рескрипт Павла I от 13 января 1801 г. показывает, как Император представлял себе отношения казачьего корпуса атамана войска Донского В.П.Орлова с местным индийским населением и с Бухарским и Хивинским ханствами, через территорию которых должно было пройти войско: «Помните, что вам дело до англичан только, а мир со всеми теми, кто не будет им помогать, и так, проходя, уверяйте их о дружбе России, и идите от Инда на Гангес и так на агличан. Мимоходом утвердите Бухарию, чтоб китайцам не досталась. В Хиве высвободите столько-то тысяч наших пленных подданных» .

Приведенные выше рескрипты поставили цели и определили задачи экспедиции. Два более поздних рескрипта - от 2 февраля и 7 февраля - лишь только подтверждали прежние распоряжения, выражали удовлетворение тем, как идет подготовка к походу, и еще раз напоминали, что «…экспедиция весьма нужна и, чем скорее, тем вернее и лучше» .

Первый рапорт генерала от кавалерии В.П. Орлова о ходе подготовки казаков к походу в Индию датирован 1 февраля, получен Императором 11 февраля 1801 г.: «Ваше Императорское величество от 12 генваря высочайше повелеть мне соизволили собрать все войско на сборные места; во исполнение чего одни из станиц выступя, последовали уже на оные, а другие, исправившись, к походу выступают… за исключением больных, отлучных по промыслам их и мало исправных, полагаю будет к походу девятнадцать тысяч, то и осмеливаюсь всеподданнейше представить о сем во высочайшее Вашего Императорского величества соизволение». К этому же времени были составлены списки генерал-майоров и штаб-офицеров, которых предполагалось назначить в поход. В тот же день 1 февраля генерал от кавалерии В.П.Орлов отправлялся к сборным местам, где собирались казаки для похода на Индию. В рапорте от 10 февраля Орлов уточнял численность войск, собранных для похода: «Чиновников пятьсот десять, казаков двадцать тысяч четыреста девяносто семь, артиллерийских служителей пятьсот, калмык пятьсот же, да сверх того сменяю отставными находящихся внутри войска на постах казаков всех тех, кои только поблизости к сборным местам пятьсот. А всего двадцать две тысячи пятьсот семь человек».

Рапорт генерала от кавалерии В.П. Орлова от 15 февраля 1801 г. затрагивал повседневные нужды войска: «…доношу, что со сборных мест войска по учинении пересмотра поспешу выступить в поход с первого числа будущего марта. Осмеливаюсь Ваше Императорское величество всеподданнейше просить, не благоугодно ли будет всемилостивейше повелеть прикомандировать ко мне знающие национальные тех мест переводы, буде таковые найтиться могут. Я потому, Всемилостивейший Государь, считаю нужным иметь оных, что можно обнадежиться на их верность, нежели приисканного в местах обязанного по жительству. А также всеподданнейше Вашего Императорского величества прошу и о медицинских чинах, кои на всякий случай будут войску нужны». На этом документе есть помета: «Писать к генерал-прокурору и посылать двенадцать лекарей с одним штаб лекарем к войску Донскому…» Удалось ли найти переводчиков для этой кампании - неизвестно.

Полки выступили 27 и 28 февраля походным маршем, делая в сутки по 30–40 верст. С самого начала войска начали испытывать большие трудности: из-за неурожая в Саратовской губернии, раннего вскрытия рек и, как следствие этого, частого изменения маршрутов не было налажено довольствование, часто не получали фуража и из-за этого бросали лошадей. В.П. Орлов доносил в Петербург: «Из числа войска, в походе следующего, одни, имея деньги, издержали оные на продовольствие, другие, заимствуя друг у друга, задолжались; прочие, не имея денег и не могши занять, уделяли продовольствие подъемным от строевых, чем одних привели в усталь, а других и вовсе лишились упалыми и брошенными; таковых число не малое». Потерь в людях не было.

Полки прошли походным маршем более 1500 верст, когда в селении Мечетном были получены известие о трагической гибели Павла I и рескрипт нового Императора Александра I от 12 марта, гласивший: «Господину генералу от кавалерии Орлову 1-му. По получении сего повелеваю Вам со всеми казачьими полками, следующими ныне с Вами по секретной экспедиции, возвратиться на Дон и распустить их по домам».

Так закончился поход Павла I на Индию. Император значительно изменил предложенный ему Наполеоном план. Так, маршрут следования корпуса проходил не через Персию, а через Бухарское и Хивинское ханства, корпус состоял исключительно из казаков, пехоту не брали.

При анализе неосуществленных проектов, кампаний и т.п. всегда очень соблазнительно провести анализ возможности их осуществления с точки зрения современного исследователя и современного уровня знаний. Не являясь специалистом в области военной истории, автору трудно оценить чисто военный аспект экспедиции казаков. Более того, такой подход представляется нам малопродуктивным, поскольку можно оценить только чисто статистические данные (расстояние до Индии, количество войск и т.п.), моральный дух казаков, их готовность к неизвестным и неизбежным трудностям и жертвам не поддаются оценке.

Лаконичные строки рескриптов императора Павла I дают нам возможность сделать главный вывод, что секретная экспедиция казаков имела своей целью прогнать англичан из Индии и занять их место. Знаний об Индии того времени было настолько мало, что достаточно было руководствоваться принципом «Враг моего врага – мой друг» и считать, что население будет по крайней мере пассивно относиться к смене власти.

[i] Русско-индийские отношения в XVIII в. Сборник документов. Москва. 1965. С. 340-341. Данное посвящение было предпослано труду М.В.Ломоносова «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию», 1764 г.

Цитируемые документы XYIII века приводятся с орфографией и пунктуацией подлинника, XIX века – с частично исправленной орфографией, пунктуация приведена в соответствие с существующими нормами.

Там же стр. 341.

Российский государственный архив военно-морского флота, ф. 227, оп. 1, д. 19, л. 70-71.

Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М. 1998. С.157.

[v] Цит. по Манфред А.З. Указ соч. С. 256.

Г.Ш.Подполковник Баторский. «Проект экспедиций в Индию, предложенных Наполеоном Бонапарте императорам Павлу и Александру I в 1800 и 1807-1808 гг.» – Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып.XXIII, СПб., 1886. С. 6-7. РГВИА, ф. 846, оп. 16, д.323, л 4, л. 5. Опубл. Русско-индийские отношения в XIX в. С. 31. РГВИА, ф. 26, оп. 1/152, д. 104, л.546. Опубл. Русско-индийские отношения в XIX в. С. 32. Наполеон Бонапарт еще несколько раз собирался осуществить свой план похода на Индию: в 1804 г. при подготовке к высадке войск в Великобритании он хотел использовать эскадру адмирала Гантома для отправления 30-тысячного войска морским путем в Индию; в 1807 г. он послал генерал-адъютанта Гардана с посольством в Персию, в состав которого входила группа офицеров для рекогносцировки пути и разработки плана военной экспедиции в Индию; вскоре после заключения Тильзитского мира, получив донесения от Гардана, 2 февраля 1808 г. он написал письмо императору Александру I, где наметил свой план покорения Индии русско-французским корпусом. Ответ Александра I содержал такие строки: «…я предлагаю одну армию для экспедиции в Индию, а другую с целью содействовать при овладении приморскими пунктами Малой Азии» (Цит. по Баторский. Указ. соч. с. 8, 64–66).

Принято считать (и среди историков тоже), что короткое правление императора Павла I (1796−1801) связано с полнейшим сумасшествием во всех сферах государства. А самого правителя изображают самодуром, солдафоном, кем угодно, но только не государем.

Государственные реформы

А ведь за очень короткий период правления Павел I умудрился поставить страну на рельсы модернизации. Он собственнолично навел порядок в системе престолонаследия, исключив тем самым вероятность попадания на престол «левых» людей, как это было после смерти Петра I. Затем Павел довольно серьезно «урезал» права помещиков на крестьян. Он запретил их продажу без прилагающегося земельного участка, а также подписал закон, по которому крестьянин должен был работать на помещика не более трех дней в неделю. Кстати, после смерти императора об этих нововведениях мгновенно «забыли».

За короткий период Павел I поставил Россию на рельсы модернизации

Вообще же, Павел I успел сделать многое для крестьян. При нем они впервые присягнули царю, что очень показательно. Ведь простой народ впервые почувствовал себя настоящими гражданами России.

Павел Петрович усиленно боролся с чрезмерно развитой и укрепившийся системой фаворитизма. Он за взяточничество и прочие нарушения отправил в ссылку несколько тысяч чиновников.

Не обошел он своим вниманием и военную сферу. Сначала он уменьшил роль гвардии, оставив ей второстепенную роль (за что, кстати, впоследствии и поплатился жизнью). Затем была введена система содержания военнослужащих в казармах, а не на постое как было раньше.

Стремление к политической самостоятельности

Но самое главное, он пытался вернуть стране внешнеполитическую независимость. Хоть Павел Петрович и был ярым пруссофилом, он понимал, что очень долгое время Россия была просто пешкой в чужих играх. По его же мнению, стране нужен был отдых от военных действий, чтобы стать ведущим государством в Европе. И этой линии император поначалу всячески придерживался. Именно при нем впервые за сотню лет страна «успокоилась» и перестала расширять территорию за счет боевых действий. «Прорастание» Аляски и добровольное присоединение Восточной Грузии не считаются, поскольку все это прошло без единого выстрела.

Павел I хотел добиться для России статуса ведущего государства в Европе

Правда, потом он все-таки осмелился ввязаться в противостояние с великой европейской державой. За это император заплатил собственной жизнью, а стране пришлось выдержать кровавый тест наполеоновской армией. Павел I решил объявить войну Англии, а полем боя был выбран вовсе не туманный Альбион, а Индия.

Удивительно, но даже сейчас многие историки считают эту затею — очередным сумасбродством государя. Но ведь Павел Петрович рассуждал вполне здраво. Он считал, что корень всех европейских бед — это агрессивная, плетущая постоянные интриги Англия. И пока она сильна, покоя странам не видать. События, происходящие на протяжении двухсот лет, только подтверждают правоту императора.

Но сначала Павел Петрович оказался втянут в противоборство не с Англией, а Францией. В 1798 году отношения между странами резко ухудшились, а России (благодаря проискам британской дипломатии) оказалась в рядах антифранцузской коалиции. Это вылилось в знаменитые Итальянский и Швейцарский походы, которыми руководил Суворов. А Ушаков «сходил» в не менее блистательный средиземноморский поход.

Но вскоре российский государь понял, что страну в очередной раз просто использовали для достижения чужих интересов. Поэтому он резко изменил дипломатию. И с 1800 года Россия и Франция стали сближаться.

Главным достижением этого союза можно считать задумку совместного русско-французского похода в британскую Индию. Ведь именно то государство считалось бездонным «кошельком» Англии. А сам Павел I говорил о предстоящем походе так: «Поразить Англию в самое ее сердце — в Индию».

Особенности индийского похода

План о нанесении удара по Индии разработал лично Наполеон. О нем он говорил еще в 1797 году, до своего похода в Египет. Наполеон понимал, что ни его флот, ни флот России, ни даже объединенные силы не способны противостоять английским кораблям. Поэтому о высадке на туманный Альбион не могло быть и речи. Так что оставался всего лишь один вариант — вторжение в Индию. Также Наполеон осознавал, что добраться туда можно лишь через Россию, поскольку Турция бы не согласилась пропустить его армию через свою территорию.

Павел I: «Поразить Англию в самое ее сердце — в Индию"

Если говорить вкратце, то план Наполеона состоял в следующем: 35-тысячная французская армия добирается до Черного моря, где ее встречает российский флот и переправляет в Таганрог. Оттуда по Волге они добираются до Астрахани, где соединяются с 35-тысячной русской армией. Объединенная армия переправляется по Каспийскому морю до персидского города Астрабад. Там, по замыслу Наполеона, военные должны были соорудить склады для различных нужд. По расчетам поход до Астрабада занял бы восемьдесят дней. Еще пятьдесят отводилось для перехода к берегу Инда. В общем, на все Наполеон отводил сто тридцать дней.

Во главе объединенной армии должен был встать француз Андре Массена. Кстати, задумывалось, что эти силы поддержат российские корабли, отправившиеся из Камчатки, а также казаки, которые должны были добраться до Индии самостоятельно.

Вопрос о том, мог ли этот поход завершиться успехом, вызывает многочисленные споры. Понятно, что для завоевания Индии потребовалось бы гораздо больше живой силы, чем было в распоряжении Массены. Но французский командир был уверен, что на его сторону перейдут племена, населявшие территорию современного Пакистана. А именно пуштуны, белуджи, туркмены и прочие. В общем, все те, кто боялся чрезмерного влияния Британии. Также Массена думал, что к нему примкнут и «обиженные» индийские мусульмане. Всего же — около ста тысяч «новобранцев». Так что француз рассчитывал покорить Индию за год.

Если бы поход завершился победой, то под протекторат России перешла бы северная часть страны. Все остальное досталось бы, понятно, французам.

Франция и Россия планировали покорить Индию за год

Уже в январе 1801 года атаман Орлов получил императорский приказ. В кротчайшие сроки ему удалось собрать армию из двух десятков тысяч казаков. Их поход возглавил генерал-майор Платов. Они должны были сначала добраться до Оренбурга, а затем отправиться к Хиве и Бухаре.

Но всего лишь через одиннадцать дней после начала похода, в ночь на 12 марта 1801 года, российский император был убит. По официальным данным «душой» заговора считается петербургский генерал-губернатор Пален. Но немалую роль в убийстве императора сыграл и английский посол Уитворт. А к власти пришел сын Павла Александр. Чуть ли первым же своим приказом он вернул казаков, а затем и разорвал договор с Францией о походе на Индию. Так что, причастные к заговору англичане смогли благодаря гибели Павла I перевернуть историю.

Через 11 дней после начала индийского похода Павел I был убит

После смены власти народ в России вновь разделился на «простых смертных» и элиту. Так что, убили не просто государя, а политику модернизации и перемен.

Понятно, что Павел I — личность неоднозначная и относиться к нему можно по-разному. Да, он играл в солдатиков, казнил крысу, отправил «на пенсию» Суворова (правда, потом изменил свое отношение к нему). Но при этом он пытался сделать страну лучше, изменить ее, вернуть ей статус великой державы.

Если бы не смерть Павла I, то возможно и не было бы противостояния с Наполеоном, кровопролитного Бородинского сражения и сожженной Москвы. Но история не знает сослагательного наклонения.

ПОХОД В ИНДИЮ

Арийцы предприняли два похода на восток, в Дравидию. Поход этот состоялся из Беловодья. Начался Первый Поход в Лето 2817 от С.М.З.Х., или 2692г. до н.э. Вернулись в Лето 2893 от С.М.З.Х., или 2616г. до н.э.

Дравидия – так в Далёкие времена Расичи называли древнюю Индию, по названию самого многочисленного народа дравидов. В этой стране Черных Людей племена дравидов и нагов принадлежали к негроидным народам и поклонялись Кали-Ма – Чёрной Матери. В их обряды входили человеческие...

В Махапариниббана-сутте Будда говорил о четырех местах, посещение которых благотворно будет сказываться на состоянии ума паломника:

"Есть четыре места, Ананда, которые верующий человек может посещать с чувством почитания и благоговения.

Каковы же те четыре места? Место, Ананда, где скажет верующий: "Здесь родился Татхагата!" – подобает посещать с чувством почитания и благоговения. Место, Ананда, где скажет верующий: "Здесь обрел Татхагата полное непревзойденное, наивысшее Пробуждение...

Так я никогда в жизни еще не болел. В Варанаси попил сырой воды Ганги и подцепил diahrea. 2 дня валялся с Т 40С. Проголодал 3 дня, потом отошел, но еще целый месяц желудком маялся. Никто не мог вылечить, ни один аюрведист, ибо причиной заболевания было мое нечистое сознание.

Даже когда в храме Бабаджи Нагараджа в Парангипеттае жил, состояние было такое, что хотелось лечь и сдохнуть.

Потом, будучи в Ченнае, бродил по нему, больной, с последними 380 рупиями в кармане, бомжевал вместе с...

Справедливость царствовала во времена благородных сынов Панду, царей солнечного цикла, которые внимали голосам мудрецов. Победители, они обращались с побежденными как с равными. Но с тех пор как сыны солнца были истреблены или смещены с своих престолов, и их редкие потомки скрывались у отшельников, несправедливость, честолюбие и ненависть взяли верх.

Изменчивые и лживые, как ночное светило, которое они взяли своим символом, цари лунного цикла воевали между собою беспощадно. Одному из них...

Отдохнув, она углубилась в лес под прохладные своды, образовавшиеся из величественных стволов, ветви которых погружались в почву и, вновь поднимаясь, раскидывали во все стороны свои зеленые шатры.

Долго шла она, защищенная от солнца, словно в темной и прохладной пагоде, которой не видно было конца.

Жужжание пчел, крики влюбленных павлинов, пение тысячи птиц, влекли ее все далее и далее, и все огромнее становились деревья, лес все более темнел, и древесные ветви все теснее переплетались в...

Вопрос, поставленный в заглавии, заставляет сразу же уточнить: что мы называем средневековой Индией? Существует ли вообще индийское средневековье? Или средние века - категория чисто европейская и распространение ее на Индию приводит только к бессмысленным натяжкам?

С всемирно-исторической точки зрения можно заметить, что с VIII по XVIII в. на Индию обрушилось несколько волн мусульманских завоеваний. Арабы, тюрки, афганцы, захватывая индийские княжества, устанавливали в них порядки, близкие к...

Все религиозные вероучения имеют свое начало в Индии или находятся под влиянием индийских святых писаний. Индийские святые не искали идентифицирования с религиозными формами и словами. Они вопрошали: “Какая наука поможет нам найти Бога? Кем является Тот, познав Которого я познаю все?”

Индийская цивилизация намного старше египетской цивилизации. Прежде всего возникла материальная жизнь, затем интеллектуальная и затем эпоха духовных исследований. Каждая нация должна пройти через эти три ступени...

Почти все люди, живущие в Индии, глубоко религиозны. Религия для индийцев - это образ жизни, каждодневный, особый её уклад.

Основной религиозно-этической системой Индии принято считать индуизм. По числу последователей индуизм занимает ведущее место в Азии.

Эта религия, не имеющая какого-то одного основателя и одного основополагающего текста (их много: веды, упанишады, пураны и многие другие), зародилась настолько давно, что невозможно даже определить её возраст, и получила распространение...

Махавира перещеголял всех известных миру аскетов, и учил, что для освобождения души от материи-кармы необходим супер-суровый аскетизм. Поэтому ношение даже лохмотьев считалось слишком большой роскошью у...