Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Класс Насекомые - самый многочисленный в царстве Животные. Все насекомые размножаются половым путем, оплодотворение у них внутреннее. Для всех представителей этого класса характерно непрямое развитие. Но и непрямое развитие бывает разным. Какие особенности индивидуального развития присущи насекомым разных видов?

Развитие с неполным превращением. Личинки тараканов, которые вышли из яиц, похожи на своих родителей и формой тела, и образом жизни. Отличаются они от взрослых тараканов лишь размерами, отсутствием крыльев и несформированностью половой системы. Подрастая, личинки несколько раз линяют, у них вырастают крылья, и со временем они становятся способными к размножению. Однако существенных изменений за время роста у них не происходит. Непрямое развитие, при котором насекомое проходит три стадии (яйцо - личинка - взрослое» насекомое), называют развитием с неполным превращением .

Ротовой аппарат у личинок таких насекомых имеет такое же строение, как и у взрослой особи. И взрослые насекомые, и личинки питаются той же пищей. Личинки этих насекомых взрослеют там же, где живут их родители.

Развитие с полным превращением. К какому виду насекомых принадлежит полосатая гусеница? Не зная наверняка, ответить невозможно: у нее и красавицы бабочки монарх общих черт не увидеть. Но полосатая гусеница является потомком именно монарха, его личинкой это насекомые одного вида, находящиеся на разных стадиях развития.Как происходит превращение гусеницы в бабочку?

После последней линьки гусеницы начинается формирование куколки: гусеница замирает и прекращает питаться. В это время у личинки монарха изменяется цвет хитинового покрова. У других видов насекомых личинка закутывается в оболочку из веществ, выделяемых специальными железами. Если заглянуть внутрь куколки, можно увидеть, что все внутренние органы личинки распались. Из этой «кашки» и формируются органы взрослого насекомого. Наконец оболочка куколки лопается, и из нее появляется взрослая бабочка.

Такой тип непрямого развития называют развитием с полным превращением . Оно состоит из четырех стадий: яйцо, личинка, куколка, взрослое насекомое. У личинок таких насекомых конечности недоразвиты или совсем отсутствуют. Личинки и взрослые особи отличаются между собой строением ротового аппарата, они едят разную пищу. И места обитания у них разные: гусенице нечего делать на цветке, где бабочка собирает нектар. Поэтому у насекомых с полным превращением, в отличие от насекомых с неполным превращением, между взрослыми особями и «молодым поколением» конкуренции за пищу и место обитания нет.

33. Хрящевые рыбы . Данный класс представлен группой немногочисленных морских видов рыб, имеющих хрящевой скелет течение всей жизни. Жаберные крышки отсутствуют, по бокам головы наружу открывается 5-7 жаберных щелей. Плавательный пузырь не развит, поэтому, чтобы не утонуть, рыбы активно плавают. Парные плавники расположены горизонтально. Хвостовой плавник неравнолопастный, с большой верхней и малой нижней лопастями. Передняя часть головы вытянута в удлиненное рыло, из-за чего рот находится с брюшной стороны и имеет вид поперечной щели. Оплодотворение внутреннее. Размножение происходит путем откладки яиц или живорождения.К хрящевым рыбам принадлежат два отряда: Акулы и Скаты. Акулы в основном активные пловцы с торпедообразной формой тела. Большинство из них хищники, находящие добычу с помощью обоняния, а также восприятия вибраций воды органом боковой линии. Челюсти вооружены острыми зубами. Самые крупные виды питаются, отцеживая планктон.Скаты имеют уплощенное в спинно-брюшном направлении тело с сильно увеличенными грудными плавниками. Жаберные щели расположены с брюшной стороны. Зубы в виде невысоких призм, собранных в «терку». Питаются рыбой и донными животными. Мясо акул и скатов съедобно.Класс Хрящевые рыбы. Роль в природе и жизни человека. Недостаток животных белков в пищевых рационах населения многих стран мира вызывает необходимость более широкого использования в пищу объектов морского промысла, в том числе и хрящевых рыб. При этом следует учитывать, что поздние сроки наступления половой зрелости и относительно невысокая плодовитость хрящевых рыб делает их весьма уязвимыми: при интенсивном промысле их численность восстанавливается много медленнее, чем у многих других промысловых рыб.

34. Общая характеристика класса.Пресмыкающиеся - первый настоящий класс наземных позвоночных животных, к которому принадлежит около 6 тыс. видов. Обитают они преимущественно в регионах с теплым и жарким климатом. В ходе завоевания суши пресмыкающиеся приобрели ряд адаптации:

Тело подразделяется на голову, шею, туловище, хвост и пятипалые конечности.

Кожа сухая, лишена желез и покрыта роговым покровом, защищающим тело от высыхания. Рост животного сопровождается периодической линькой.

Скелет прочный, окостеневший. Позвоночник состоит из пяти отделов: шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового. Плечевой и тазовый пояса конечностей укреплены и связаны с осевым скелетом. Развиты ребра и грудная клетка.

Мускулатура более дифференцирована, чем у земноводных. Развиты шейные и межреберные мышцы, подкожная мускулатура. Движения отделов тела более разнообразные и быстрые.

Пищеварительный тракт более длинный, чем у земноводных, и четче дифференцирован на отделы. Пища захватывается челюстями, имеющими многочисленные острыезубы. Стенки ротовой полости и пищевода снабжены мощной мускулатурой, которая проталкивает крупные порции пищи в желудок. На границе тонкой и толстой кишок имеется слепая кишка, особенно хорошо развитая у растительноядных наземных черепах.

Органы дыхания -легкие - имеют большую дыхательную поверхность за счет ячеистого строения. Развиты воздухопроводящие пути - трахея, бронхи, в которых воздух увлажняется и не иссушает легкие. Вентиляция легких происходит путем изменения объема грудной клетки.

Сердце трехкамерное, однако в желудочке имеется неполная продольная перегородка, препятствующая полному смешиванию артериальной и венозной крови. Большая часть тела пресмыкающихся снабжается смешанной кровью с преобладанием артериальной, поэтому интенсивность обмена выше, чем у земноводных. Однако пресмыкающиеся, так же как рыбы и земноводные, являются пойкилотермными (холоднокровными) животными, температура тела которых зависит от температуры среды обитания.

Органы выделения -тазовые почки. По мочеточникам моча оттекает в клоаку, а из нее - в мочевой пузырь. В нем вода дополнительно отсасывается в кровеносные капилляры и возвращается в организм, после чего моча выводится наружу. Конечный продукт азотистого обмена, выводимый с мочой, - мочевая кислота.

Головной мозг имеет больший относительный размер, чем у земноводных. Лучше развиты большие полушария переднего мозга с зачатками коры и мозжечок. Формы поведения пресмыкающихся более сложные. Органы чувств лучше приспособлены к наземному образу жизни.

Оплодотворение только внутреннее. Яйца, защищенные от высыхания кожистой или скорлуповой оболочкой, рептилии откладывают на суше. Зародыш в яйце развивается в водной оболочке. Развитие прямое.

Особенности строения и процессов жизнедеятельности. Рассмотрим строение основных органов пресмыкающихся на примере ящерицы прыткой. Тело ящерицы подразделено на голову, туловище и хвост. В туловищном отделе хорошо выражена шея. Все тело покрыто роговыми чешуями, а голова и брюхо - крупными щитками. Конечности ящерицы хорошо развиты и вооружены пятью пальцами с когтями. Плечевые и бедренные кости расположены параллельно поверхности земли, вследствие чего тело провисает и касается земли (отсюда и название класса). Шейный отдел позвоночника состоит из восьми позвонков, первый из них подвижно соединен как с черепом, так и со вторым позвонком, что обеспечивает головному отделу большую свободу движений. Позвонки пояснично-грудного отдела несут ребра, часть которых соединена с грудиной, в результате чего образуется грудная клетка. Крестцовые позвонки обеспечивают более прочное, чем у земноводных, соединение с костями таза. У ящериц при самопроизвольном отбрасывании хвоста (явление автотомии) разрыв происходит не между позвонками, а посередине, где находятся тонкие хрящевые прослойки, делящие тело позвонка на две части. В пищеварительной системе пресмыкающихся лучше, чему земноводных, выражена дифференцировка на отделы. Захват пищи производится челюстями, имеющими для удержания добычи зубы. Ротовая полость лучше, чем у земноводных, отграничена от глотки. На дне ротовой полости расположен подвижный, раздвоенный на конце язык. Пища смачивается слюной, что облегчает ее заглатывание. Пищевод в связи с развитием шеи длинный. Отграниченный от пищевода желудок имеет мускулистые стенки. На границе тонкой и толстой кишок имеется слепая кишка. Протоки печени и поджелудочной железы открываются в двенадцатиперстную кишку. Время переваривания пищи зависит от температуры тела пресмыкающихся. Органы дыхания -легкие. Их стенки имеют ячеистое строение, что в значительной степени увеличивает поверхность. Кожное дыхание отсутствует. Вентиляция легких более интенсивная, чем у земноводных, и связана с изменением объема грудной клетки. Дыхательные пути -трахея, бронхи - защищают легкие от иссушающего и охлаждающего воздействия воздуха, поступающего извне. Сердце у пресмыкающихся трехкамерное, однако полного смешения артериальной и венозной крови не происходит из-за наличия в нем неполной продольной перегородки. Отходящие от разных частей желудочка три сосуда - легочная артерия, левая и правая дуги аорты - несут венозную кровь к легким, артериальную - к голове и передним конечностям, а к остальным частям - смешанную с преобладанием артериальной. Такое крово-обеспечение, а также малая способность к терморегуляции приводят к тому, что температура тела пресмыкающихся зависит от температурных условий окружающей среды. Органы выделения представлены тазовыми почками, в которых общая фильтрационная площадь клубочков небольшая, в то время как протяженность канальцев значительная. Это способствует интенсивному обратному всасыванию отфильтрованной клубочками воды в капилляры крови. Следовательно, выделение продуктов жизнедеятельности у пресмыкающихся происходит с минимальными потерями воды. У них, как и у наземных членистоногих, конечным продуктом выделения является мочевая кислота, требующая для выведения из организма небольшого количества воды. Моча по мочеточникам собирается в клоаку, а из нее в мочевой пузырь, из которого в виде взвеси мелких кристаллов выводится наружу. Головной мозг пресмыкающихся по сравнению с таковым земноводных обладает лучше развитыми мозжечком и большими полушариями переднего мозга, поверхность которого имеет зачатки коры. Это обусловливает разнообразные и более сложные формы приспособительного поведения. Органы чувств в большей мере соответствуют наземному образу жизни. Глаза защищены подвижными веками (верхним и нижним) и мигательной перепонкой. Фокусировка зрения достигается как перемещением хрусталика относительно сетчатой оболочки, так и изменением его кривизны. Некоторые дневные виды обладают цветовым зрением. У ящериц хорошо развит теменной глаз - светочувствительный орган, расположенный на темени. Орган слуха состоит из среднего и внутреннего уха. Обоняние по сравнению с земноводными развито лучше. Некоторые виды змей имеют орган термического чувства (между ноздрями и глазом), позволяющий на расстоянии улавливать тепло, исходящее от объекта добычи. Это дает возможность змеям охотиться на теплокровных животных, не видя их. У пресмыкающихся оплодотворение внутреннее. Размножаются путем откладки яиц или яйцеживорождения. Яйца относительно крупные, богаты питательными веществами, что обеспечивает прямое развитие эмбриона без промежуточных личиночных стадий. Яйца снаружи защищены от высыхания защитными оболочками (кожистой или скорлуповой). Зародыш в яйце развивается в полости, заполненной жидкостью, что способствует правильному формированию его органов. Разнообразие и значение пресмыкающихся. Современные пресмыкающиеся представляют собой лишь небольшие остатки богатого и разнообразного мира животных, населявших в мезозойскую эру не только всю сушу, но и все моря планеты. В настоящее время к классу Пресмыкающиеся принадлежат около 6,3 тыс. видов, объединенных в несколько отрядов, среди которых наиболее многочисленными являются Чешуйчатые, Крокодилы и Черепахи. Отряд Чешуйчатые - самая многочисленная группа пресмыкающихся (примерно 6,1тыс. видов). Для них характерно наличие в покровах роговых чешуи. В средней полосе СНГ обитает ящерица прыткая, севернее распространена ящерица живородящая, а в южных районах обитают гекконы, агамы и самая крупная ящерица - серый варан (до 2 м длиной). Варан благодаря хорошо развитым конечностям быстро бегает, его тело высоко поднято над землей. Распространены вараны в Африке, Южной Азии, Малайском архипелаге и в Австралии, а также в песчаных пустынях Туркменистана и Узбекистана. Змеи - это безногие чешуйчатые с длинным цилиндрическим телом, с помощью волнообразных изгибов которого они передвигаются. Подвижных век не имеют. Добычу заглатывают целиком благодаря широко растяжимому рту (нижние челюсти подвешены на растяжимых связках). Зубы острые, направлены назад. При нападении на жертву ядовитые змеи выдвигают вперед из ротовой полости зубы и с их помощью вводят в тело добычи секрет ядовитых желез. Грудина отсутствует. Ребра свободные и исключительно подвижные. Среднее ухо упрощено, барабанная перепонка отсутствует. Распространены во всех частях света, но численно преобладают в жарких странах. Широко известны неядовитые змеи - ужи, удавы, и ядовитые - гюрза, гадюка, гремучая змея, песчаная эфа и др. Яд змей используется для приготовления лекарственных препаратов. Неядовитая змея медянка занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Отряд Крокодилы представлен крупными (длиной до 6 м), наиболее высокоорганизованными пресмыкающимися, приспособленными к полуводному образу жизни. У них ящерообраз-ное, слегка уплощенное тело, покрытое роговыми щитками, со сжатым с боков хвостом и плавательными перепонками между пальцами задних ног. Зубы сидят в ячейках (как у млекопитающих). Легкие имеют сложноячеистое строение и вмещают большой запас воздуха. Развита диафрагма. Сердце четырехкамерное. Размножаются откладкой яиц (10- 100 штук), покрытых известковой скорлупой. Становятся половозрелыми к 8-10 годам, живут до 80-100 лет. Известны нильский крокодил (Африка), аллигатор (Китай, Америка), кайман (Америка), гавиал (Индостан, Бирма). В некоторых странах мясо крокодилов используется в пищу, кожа является ценным сырьем для изготовления галантерейных изделий. В связи с интенсивным промыслом численность крокодилов резко сократилась. Созданы хозяйства по их разведению (США, Куба). Отряд Черепахи объединяет пресмыкающихся, имеющих компактное тело, заключенное в прочный костный панцирь, в который могут втягиваться шея, голова, конечности и хвост. Сверху костный панцирь покрыт роговыми пластинками или мягкой кожей. Челюсти лишены зубов и имеют острые роговые края. Позвонки, кроме шейного и хвостового отделов, сращены со спинной частью панциря (как и ребра). Механизм дыхания связан с движением шеи и плеч, которые, выдвигаясь из-под панциря, растягивают легкие. Интенсивность обмена низкая. Способны к длительному голоданию. Живут во влажных тропиках и в жарких пустынях. Во многих странах мясо и яйца черепах употребляют в пищу. Роговые пластины некоторых видов черепах используются для изготовления поделок. Болотная черепаха занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Живет в слабо проточных водоемах и питается разнообразными мелкими водными и наземными животными. Происхождение пресмыкающихся,Пресмыкающиеся известны уже с конца каменноугольного периода палеозойской эры. Своего расцвета они достигли в мезозойскую эру, к концу которой были вытеснены птицами и млекопитающими. Предками современных пресмыкающихся считаются примитивные девонские земноводные - стегоцефалы, давшие начало котилозаврам - древним пресмыкающимся. Расцвету древних пресмыкающихся в мезозойскую эру способствовали теплый климат, обилие пиши как на суше, так и в воде, а также отсутствие конкурентов. Они заселили наземную среду, где господствовали гигантские динозавры, достигавшие в длину 30 м. Среди них были как растительноядные животные, так и хищники. В водной среде господствовали рыбообразные ящеры - ихтиозавры (8-12 м). Своеобразную группу составляли ящеры-птерозавры, которые могли летать благодаря большой кожистой перепонке, натянутой между передними и задними конечностями. Вымирание древних пресмыкающихся связывают с похолоданием климата в конце мезозоя и неспособностью их поддерживать постоянную температуру тела. Наступившее снижение процессов жизнедеятельности у пресмыкающихся привело к ослаблению их конкурентной борьбы с появившимися и быстро прогрессирующими млекопитающими. Земноводное животное тритон и пресмыкающееся геккон внешне очень похожи. Сходное строение имеют и их пищеварительные, выделительные, нервные, половые системы. Оба эти животные холоднокровные, у них есть легкие. Но стоит только прикоснуться к живому тритону и геккону, как вы сразу поймете, почему их относят к разным классам. У тритона кожа влажная, покрыта слизью, а это типичный признак амфибий, у которых дыхание не только легочное, но и кожное. У геккона кожа сухая, покрыта роговой чешуей. Понятно, что у геккона кожного дыхания нет. Чешуйчатая кожа у геккона, дышащего легкими, - признак приспособленности этого животного к жизни на суше. Такая кожа оберегает тело геккона от высыхания. Чешуя защищает его от царапин и ранений, которые можно получить, передвигаясь по земле на коротеньких ножках - почти ползая. По способу передвижения, свойственному его представителям, получил свое название и класс Пресмыкающиеся. От слова «reptare», что в переводе с латыни означает «ползать», происходит второе название этого класса - Рептилии.В отличие от тритона, выметывающего икру в воду, геккон откладывает яйца на суше. Они покрыты прочными яичными оболочками, под которыми расположены еще и зародышевые оболочки. Они защищают зародыш от высыхания и обеспечивают его питание и газообмен. Такое строение яиц является еще одним приспособлением геккона к жизни на суше.Все эти признаки характерны для представителей класса Пресмыкающиеся (ящериц, черепах, змей, крокодилов). Роль пресмыкающихся в природе. Рацион рептилий разнообразен: одни едят растения, другие потребляют беспозвоночных, третьи - рыб, амфибий и других позвоночных. Пресмыкающимися же питаются хищные птицы и млекопитающие. Пищей большинства ящериц и змей являются насекомые, наземные моллюски и грызуны, наносящие вред сельскому хозяйству.

35. Ланцетник. Образ жизни и общее строение. Ланцетник – полупрозрачное тепловодное животное длиной 4-8 см. Живёт преимущественно на песчаных участках дна на глубинах 10-30 метров в Чёрном море, Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Животное зарывается в песчаный грунт, выставив наружу переднюю часть тела. Тело ланцетовидное, сжатое с боков, вдоль него проходит кожная плавниковая складка, в которой различают спинной, хвостовой и подхвостовой (анальный) отделы.Внутреннее строение. Хорда тянется от переднего до заднего конца тела, и выполняет роль внутреннего скелета (опора внутренним органам).Мышцы. К хорде прилегает 50-80 мышечных сегментов из поперечнополосатых мышц.Благодаря их сокращению тело изгибается в горизонтальной плоскости.Пищеварительная система. На переднем конце тела находится предротовая воронка с венчиком щупалец. В ней находится ротовое отверстие, ведущее в большую глотку, стенки которой прорезаны многочисленными (свыше 100) жаберными щелями. Последние открываются в особую околожаберную полость, соединяющуюся с внешней средой с помощью непарного выходного отверстия. Внутри глотка покрыта реснитчатыми клетками. Благодаря движению ресничек через рот в глотку постоянно поступает вода, которая далее проходит через жаберные щели в околожаберную полость и через выходное отверстие наружу.Вместе с водой в глотку попадают водоросли, простейшие и другие микроскопические организмы. Пищевые частички оседают на покрытых слизью реснитчатых клетках, затем поступают в задний отдел глотки и кишечник. От начальной части кишечника отходит печёночный вырост, клетки его стенок выделяют пищеварительные ферменты. Переваривание пищи происходит в полости печёночного выроста и в кишечнике. Непереваренные остатки выбрасываются через анальное отверстие.Дыхание осуществляется одновременно с питанием.По бокам глотка прорезана множеством отверстий – жаберными щелями. Ткани глотки вокруг жаберных щелей окружены сетью капилляров, в которых совершается газообмен крови и воды. Из воды в кровь переходит кислород, а из крови в воду – углекислый газ.Газообмен происходит в жаберных щелях (через стенки жаберных артерий) и во всех поверхностных сосудах тела.Снаружи жаберные щели не видны, так как они покрыты кожными складками, защищающими их от попадания песчинок.Кровеносная система замкнутая, сердце не развито, его функции выполняет пульсирующий брюшной сосуд, от которого отходит более сотни жаберных артерий.Органы выделения представляют собой выделительные трубочки, которые одним концом открываются в полость тела, другим впадают в общий канал несколько выделительных каналов открываются в околожаберную полость. Отсюда продукты жизнедеятельности попадают наружу.Нервная трубка расположена над хордой, она короче хорды, её передний конец немного не доходит до конца хорды. Нервная трубка не дифференцирована на головной и спинной мозг, однако имеются различия во внутреннем строении и функциях. Передний конец нервной трубки ланцетника иннервирует передний конец тела и органы чувств, а также координирует жизнедеятельность животного.Органы чувств развиты слабо. На переднем конце тела расположены пигментное пятно, обонятельная ямка, осязательные рецепторы на ротовых щупальцах, светочувствительные клетки.Половая система. Ланцетник – раздельнополое животное. Выделение зрелых икринок и спермиев происходит сразу после захода солнца, оплодотворение внешнее (в воде). Личинки около трёх месяцев живут в толще воды, питаясь планктонными животными, а затем опускаются на дно. Ланцетник достигает половой зрелости на втором (третьем) году жизни.Особенности эмбрионального развития и строения ланцетника исследовал русский зоолог-эволюционист Александр Онуфриевич Ковалевский (1840-1901), установивший близость этих животных к древнейшему предку позвоночных.

36.Происхождение и важнейшие отряды птиц

· Рассмотрите рисунок 292 и определите, какие признаки пресмыкающихся и какие признаки птиц имеются в строении первоптицы.

· Познакомьтесь по рисункам 294–301 с представителями основных отрядов птиц.

Признаки сходства современных птиц и пресмыкающихся. Сравнивая современных птиц и пресмыкающихся, можно убедиться, что в их строении имеется ряд признаков сходства. В отличие от земноводных, кожа у птиц и пресмыкающихся сухая. На ногах птиц имеется чешуйчатый покров, подобный чешуе пресмыкающихся. Перья птиц состоят из рогового вещества. У птиц, как и у пресмыкающихся, имеется клоака. Откладываемые ими яйца богаты желтком, имеют пергаментообразные оболочки. Как у крокодилов и черепах, яйца птиц покрыты известковой скорлупой.

Особенно большое сходство птиц и пресмыкающихся обнаруживается на ранних стадиях развития зародышей (см. рис. 280). Зародыши птиц, как и зародыши пресмыкающихся, имеют жаберные щели, одинаковые зачатки конечностей.

У современных тропических птиц гоацинов птенцы имеют пальцы, которыми они цепляются за ветки деревьев.Все это свидетельствует о том, что современные птицы и пресмыкающиеся - родственные группы животных и имеют общих предков.

Первоптицы. В ХIХ в. в Германии были обнаружены на сланцах два окаменевших отпечатка скелетов и перьев древней птицы, которая была названа первоптицей или археоптериксом. Археоптерикс (отпечаток и реконструкция)

Ученые установили, что первоптица была размером с сороку. Передние конечности у нее имели большое сходство с птичьими крыльями. В задних конечностях была развита цевка, пальцы располагались, как и у многих птиц, - три пальца вперед, а один назад. Однако челюсти с зубами, удлиненный хвост с 20 позвонками и веерообразным расположением перьев, не наполненные воздухом кости, отсутствие киля на грудине, наличие развитых пальцев на крыльях и другие признаки свидетельствовали о том, что первоптицы плохо летали и вели древесный образ жизни. Установлено, что первоптицы жили на Земле примерно 180 млн лет назад.

В наше время в Северной Америке были найдены ископаемые останки более древней первоптицы - протоависа. Она жила 225 млн лет назад, но имела больше признаков сходства с современными птицами, чем археоптерикс.

У протоависа на грудной кости был развит киль, что свидетельствует о его приспособленности к полету. Челюсти имели меньше зубов и были больше похожи на клюв. Многие кости скелета были полыми, как у птиц.

Протоавис - возможный предок современных птиц, а археоптерикс представляет собой особую боковую ветвь в развитии древних пресмыкающихся.

Ученые считают, что первоптицы произошли от мелких динозавров, передвигавшихся на задних ногах, похожих на птичьи. Их передние ноги были короткими и цепкими. Некоторые из таких динозавров перешли к жизни на деревьях, могли перепрыгивать с ветки на ветку. В дальнейшем у них чешуя на передних конечностях и хвосте преобразовалась в перья. Такие животные уже могли перелетать с дерева на дерево.

Особенности строения первоптиц, известных по сохранившимся отпечаткам, свидетельствуют о том, что первые птицы сформировались в лесах. Позднее они стали расселяться по другим местам.

Важнейшие отряды птиц. В классе птиц выделяют около 40 отрядов. Самый многочисленный из них - отряд воробьинообразных . Он включает более 5 тыс. видов, в том числе разные виды жаворонков, воробьев, ласточек, трясогузок, скворцов, ворон, сорок, дроздов. Большая часть воробьинообразных обитает в лесах. Ноги птиц этого отряда четырехпалые (три пальца направлены вперед и один назад). В период гнездования они живут парами, строят искусные гнезда. Птенцы появляются на свет голыми, беспомощными.Из других отрядов птиц наиболее крупные по числу видов - ржанкообразные, гусеобразные, курообразные, соколообразные, аистообразные, голубеобразные.

К отряду ржанкообразных относятся вальдшнеп, чибис, зуек, перевозчик и другие кулики. Кулики - мелкие и средней величины птицы, с длинными ногами и тонким, длинным клювом. Живут они на заболоченных местах, по побережьям рек и других водоемов. Кулики - выводковые птицы. Питаются они в основном беспозвоночными животными.

К отряду гусеобразных относятся гуси, утки, лебеди. Эти водоплавающие птицы имеют плотное оперение с развитым пухом, крупную копчиковую железу, плавательные перепонки между пальцами ног. Края широкого клюва - с зубцами или с поперечными пластинками, образующими фильтровальный аппарат. Многие гусеобразные хорошо ныряют, добывая пищу в воде или на дне водоема.

Отряд аистообразных , или голенастых (журавли, аисты, цапли, выпи), объединяет птиц средних и крупных размеров, с длинной шеей и длинными ногами. Кормятся на сырых лугах, болотах или в прибрежных частях водоемов земноводными, мелкой рыбой, моллюсками. Гнездятся аистообразные обычно колониями.

Отряд курообразных (рябчики, тетерева, глухари, перепела, куропатки, фазаны, дикие банкивские и домашние куры, индейки) объединяет птиц с сильными ногами, приспособленными к разгребанию почвы или лесной подстилки при добывании корма, короткими и широкими крыльями, обеспечивающими стремительный взлет и непродолжительный полет. Курообразные - выводковые птицы. Птенцы питаются преимущественно насекомыми, червями и другими беспозвоночными, взрослые - растительноядны.

Из отряда голубеобразных наиболее распространены вяхирь, обыкновенная и большая горлицы, клинтух и сизый голубь Голуби - зерноядные птицы. Они питаются семенами различных растений и ими же выкармливают птенцов. Для голубей характерны вечерние и утренние вылеты на поля, где они находят много корма. В гнездовой период живут парами. В остальное время держатся обычно небольшими стаями.

В отряд соколообразных , или дневных хищных птиц, входят соколы, ястребы, коршуны, орлы и другие птицы, у которых сильные ноги с острыми загнутыми когтями, загнутый крючком клюв, острое зрение. Крылья соколообразных либо узкие, острые, способствующие быстрому полету, либо широкие, позволяющие парить в воздухе в поисках добычи. Птенцы у этих птиц вылупляются зрячими, покрытыми густым пухом.

К отряду дятлообразных относятся большой и малый пестрые дятлы, зеленый дятел, черный дятел, или желна, вертишейка. У дятлов острый, долотообразный клюв, длинный, острый, с зазубринами язык, упругие и загнутые в сторону опоры концы хвостовых перьев, ноги с двумя пальцами, направленными вперед, и двумя - назад, и другими признаками, способствующими питанию на стволах деревьев. Исключение составляет вертишейка, у которой прямой и слабый клюв, стержни хвоста не упругие. В отличие от других дятлов, вертишейка - перелетная птица.

Из птиц отряда стрижеобразных широко распространены черный и белопоясничный стрижи. Внешне и по способу питания они сходны с ласточками.

37.Промысловое значение рыб и охрана рыбных богатств Польза рыб для человека. Большая часть добываемых рыб употребляется в пищу и лишь немногие используются для приготовления рыбной муки (подкорм для скота) и на удобрение. Главная ценность рыбы как питательного продукта заключается в белках. Важна рыба также и как источник витамина D: им богат рыбий жир, добываемый преимущественно из печени трески. Больше всего рыб ловят в океанах, где особенно много их сосредоточено в так называемых банках (более мелких местах).Больше всего добывается у нас сельди и разных видов тресковых рыб. Особенно ценятся за вкус и питательные качества осетровые и лососевые рыбы. От первых из них получают, помимо мяса, черную икру, а от вторых красную.Лов рыбы. Техника рыбного лова быстро совершенствуется. В морях и океанах применяется кошельковый невод: с помощью особых поплавков он поддерживается на воде, как вертикальная стена, им окружают стаю рыб и затем замыкают его нижний конец, подтягивая особые тросы. Еще производительнее трал. Некоторых рыб (например, килек) в ночное время привлекает свет. Для их лова в море опускают сильные лампы и собравшуюся стаю килек выкачивают на палубу судна через широкий шланг.В промысловой разведке сейчас широко применяются самолеты: с воздуха хорошо видны стаи рыб, и летчик-наблюдатель дает по радио указания рыболовным судам, куда именно им следует двигаться. Используются также гидроакустические приборы. Рыба только кажется немой. В действительности как отдельные рыбы, так и особенно стаи рыб издают характерные звуки, слышимые с помощью приборов. По ним опытный специалист может определить даже, какая именно рыба «на подходе». Величину стаи рыб и глубину, на которой она плывет, позволяет определить особый прибор – эхолот.Охрана рыбных богатств. При помощи современных мощных средств добычи легко можно было бы полностью выловить всю рыбу и тем прекратить дальнейшее рыболовство. Чтобы этого не случилось, уже давно начали применять меры по охране и воспроизводству рыбы.В нашей стране первые распоряжения, касающиеся рыболовства, были сделаны еще Петром I, но особое развитие рыбный надзор и рыбное законодательство получили у нас в наше время. Законом установлены определенные размеры и способы лова. Сети должны иметь ячейки не меньше определенного размера, чтобы в них попадались только более взрослые рыбы. Полностью или временно запрещается лов некоторых видов рыб. Категорически запрещено глушение рыбы взрывами: при этом бесполезно гибнет огромное количество рыбы всех возрастов и пород, а используется только ничтожная часть ее. Наконец, ведется борьба против загрязнения вод отбросами фабрик и заводов.Ядовитость некоторых рыб. При хранении в теплом месте в любой мертвой рыбе могут довольно быстро развиваться бактерии, вырабатывающие рыбный яд. Он вызывает у человека сильное, иногда смертельное отравление. Поэтому рыбу надо хранить на холоде, солить или сохранять от порчи другими способами. Колючки многих рыб могут вызвать при уколе воспаление. Имеются рыбы, мясо или отдельные части тела которых ядовиты. Большинство из них – жители тропических морей, но некоторые встречаются и у нас, например маринка, живущая в реках и озерах Средней Азии.Разведение рыбы. Если оградить икру или мальков от врагов, то большее число их доживает до взрослого состояния. Увеличение численности рыб достигается рыбоводством: от пойманных во время нереста рыб берется икра и молоки, их смешивают, заливают водой и оплодотворенные таким способом икринки помещают в рыбоводные аппараты. Существуют специальные рыбоводные заводы (первый из них был основан у нас столетие назад В. П. Врасским), на которых имеется много таких аппаратов. В них постоянно сменяется вода и в конце концов из икры выходят мальки. Их выдерживают в баках и выпускают в естественные водоемы, когда они достаточно подрастут и окрепнут.Икра проходных рыб обычно созревает только после того, как они поднимутся вверх по течению на многие сотни километров. Если до этого путь их преграждает плотина, то икрометания не происходит и создается угроза вымирания вида. В таких случаях сооружают особые «рыбоходы» и «рыбоподъемники», переносящие рыбу через плотину. Русский ученый профессор Н. JI. Гербильский нашел способ ускорения созревания икры. Сейчас рыб, идущих из моря, вылавливают перед плотиной, ускоряют созревание их половых продуктов и используют как производителей.Икра и мальки легко перевозятся самолетами на дальние расстояния. Благодаря этому появилась возможность вселять новые виды рыб в другие водоемы. Так, кефаль из Черного моря была переселена в Каспийское, а лососи Дальнего Востока – в наши северные моря.Прудовое хозяйство. В сельских местностях имеется большое количество прудов. Там, где прозрачная, ключевая, холодная и чистая вода, разводят форелей, В тепловодных и менее чистых прудах разводят карпов. Различают несколько пород этой рыбы, выведенных искусственно из дикого карпа – сазана. Можно пускать в пруд карпов-годовиков, приобретенных в рыбных хозяйствах. Подрастая, они дают к осени с 1 га до 20 ц взрослой рыбы.Еще выгоднее прудовые рыбоводные хозяйства. В них имеется система проточных прудов различного назначения. Доставленных на племя производителей помещают в зимовальные пруды. Весной их переносят в нерестовые пруды, где откладывается икра. Производителей помещают в зимовальные пруды, а мальков переносят в выростные. После зимовки рыб помещают в нагульные пруды, особо богатые кормом, где молодые карпы быстро набирают вес. Их подкармливают горохом, жмыхами, вареным картофелем. К концу второго лета каждый карп достигает 600–800 г.Декоративные рыбы. Уже несколько веков назад в юго-восточной Азии стали разводить декоративных рыбок. Там была выведена золотая рыбка и ее разновидности: вуалехвосты, телескопы, кометы и др. Сейчас во всем мире имеется много любителей, разводящих в аквариумах красивых рыб.

38. Тип Круглые черви: общая характеристика

Сразу после вылупления личинка нередко ещё лишена своей нормальной окраски, обычно бесцветная или беловатая и имеет мягкие покровы. Но у открыто живущих личинок окрашивание и затвердевание покровов происходят очень быстро, и личинка приобретает нормальный вид. Создаются стимулы питания, у некоторых - после переваривания остатков эмбрионального желтка и вывода экскрементов. Личинка вступает в пору усиленного питания, роста и развития. Рост и развитие сопровождаются периодическими линьками - сбрасыванием кутикулы . Благодаря линькам происходит увеличение тела и наружные его изменения.

Число линек в течение развития личинки изменяется от трёх (мухи) до 25-30 (подёнки и веснянки). После каждой линьки личинка переходит в следующий возраст , поэтому линьки разделяют между собой возраста личинок, при этом количество возрастов равно количеству линек.

Увеличение массы тела с каждой последующей линькой иногда подчиняется геометрической прогрессии со знаменателем q=2. Таким образом, масса тела личинки n-го возраста будет определяться следующей формулой:

A n = 2 n–1 a 1 ,

где a 1 - масса тела в первом возрасте. Однако такая зависимость наблюдается далеко не всегда: знаменатель прогрессии сильно зависит от условий питания и видовых особенностей. Так, например, покровы гусеницы сразу после линьки не прилегают плотно к телу, позволяя расти между линьками, и, например, за пять возрастов увеличивает массу тела в 10 000 раз.

Существенным является вопрос об определении возраста личинок. Без точного определения возрастов невозможно успешно организовать борьбу с вредителем, сигнализировать о сроках его развития или изучать биологию насекомого. Установление возраста по размерам тела ненадежно, так как в зависимости от состояния личинки её сегменты могут быть растянуты либо тесно сближены друг с другом, поэтому размеры личинок каждого возраста могут перекрываться соседними возрастами.

У насекомых с неполным превращением возраста личинок обычно хорошо различаются по ряду признаков - степени развития крыловых зачаток, числу члеников в усиках и др. Развитие личинок здесь сопровождается существенными внешними их изменениями.

У личинок насекомых с полным превращением переход их из одного возраста в другой проявляется главным образом в увеличении размеров тела, которые, однако, изменчивы. Поэтому для определения возраста у этих личинок обычно измеряют размеры твёрдых, нерастягивающихся частей тела, например, головной капсулы.

Типы метаморфоза у насекомых

Неполное превращение

Неполное превращение , или гемиметаморфоз (др.-греч. ἡμι- - «полу-» и μόρφωσις - «превращение»), в целом характеризуется прохождением лишь трёх стадий - яйца, личинки и имаго . Личинки насекомых с неполным превращением внешне сходны со взрослыми особями и, подобно последним, имеют сложные глаза, такие же, как у взрослых, ротовые органы и в более старших возрастах - хорошо выраженные наружные зачатки крыльев . Помимо этого, у многих насекомых с неполным превращением личинки ведут сходный с имаго образ жизни и могут встречаться совместно с последними. Насекомых с этим типом метаморфоза относят к таксономической группе Exopterygota (англ. ) (или Hemimetabola ) в составе инфракласса Новокрылых .

Вследствие большого морфологического и биологического сходства с имаго такие личинки называются имагообразными или нимфами (встречающееся иногда применение термина «нимфа» к личинкам лишь последних возрастов с развитыми крыловыми зачатками является некорректным). Нимфы веснянок и стрекоз претерпевают особую модификацию - они также похожи на имаго, но живут в воде и обладают провизорными , то есть специально личиночными, органами - жабрами и др. Таких личинок называют наядами .

В качестве подтипа гемиметаморфоза выделяют также его упрощение - гипоморфоз (лат. hypomorphosis ), характерный для вторично бескрылых представителей насекомых с неполным превращением - вшей , пухоедов , некоторых тараканов , прямокрылых и др. При гипоморфозе нимфы внешне практически неотличимы от имаго. Прежде считалось даже, что эти насекомые развиваются без превращения.

Полное превращение

Полное превращение , или голометаморфоз (др.-греч. ὅλος - целый, полный и μεταμόρφωσις - превращение), характеризуется прохождением от четырёх до пяти стадий - яйца, личинки, куколки , имаго и иногда предкуколки . Насекомых с этим типом метаморфоза относят к таксономической группе Endopterygota (или Holometabola ) в составе инфракласса Новокрылых .

Личинки насекомых с полным превращением, как правило, мало похожи на взрослых особей, поэтому называются истинными личинками . Действительно, трудно узнать в червеобразной личинке жука или гусенице бабочки взрослое крылатое насекомое. При этом личинка всегда лишена сложных глаз, наружных зачатков крыльев и часто имеет иной тип ротовых органов, нежели взрослые особи. Нередко сегменты тела истинной личинки однородны, то есть отсутствует резкое разделение тела на грудной и брюшной отделы. Помимо того, истинные личинки живут в иной среде, чем взрослые. В связи с этим большинство органов истинных личинок имеют временный или, как говорят, провизорный характер, выполняя функции чисто личиночной жизни. От этих органов у взрослых насекомых обычно не остается и следа. К числу провизорных органов личинок относятся: брюшные ноги, ротовой аппарат, паутинные железы и т. д.

Основная масса истинных личинок относится к трем группам:

- Камподеовидные - внешне сходны с двухвостками , подвижные, обычно темноокрашенные личинки с плотными покровами и тремя парами грудных ног, хорошо обособленной прогнатической головой и часто со щетинками на конце тела (жужелицы , плавунцы , сетчатокрылые и др.);

- Червеобразные - малоподвижные, светлоокрашенные личинки, лишенные брюшных и грудных ног или с короткими грудными ногами (двукрылые , многие перепончатокрылые , многие жуки);

- Гусеницеобразные , или эруковидные , - умеренно подвижные личинки с тремя парами грудных ног и 2-8 парами брюшных (личинки скорпионниц , гусеницы , ложногусеницы).

Согласно теории Берлезе, эмбрион проходит в яйце несколько стадий, на которых возможно вылупление. Основанная на этой концепции классификация делит личинок по этим стадиям.

Несходство истинных личинок со взрослой фазой распространяется и на образ жизни - питание, место обитания и пр.

Закончив свой рост, истинная личинка последнего возраста прекращает питание, становится неподвижной, линяет в последний раз и превращается в куколку . Иногда куколке предшествует особая стадия, называемая предкуколкой. По сути это последний возраст истинной личинки, переход в который сопровождается утратой подвижности, сокращением размеров и началом процесса гистолиза задолго до линьки в куколку.

Анаморфоз

Физиология метаморфоза

Метаморфоз сопровождается, помимо внешних, также и внутренними изменениями. Важнейшую роль при метаморфозе играют гормоны .

При неполном превращении внутренние изменения протекают постепенно и при переходе во взрослую фазу не сопровождаются коренной перестройкой всей личиночной организации; многие органы личинок сохраняются у имаго. Даже зачатки яичников и семенников обнаруживаются уже у личинок первого возраста, развиваются постепенно и при переходе во взрослую стадию у одних видов превращаются во вполне зрелые половые железы, у других доразвиваются во взрослом состоянии.

Совсем иной характер внутренних изменений имеют насекомые с полным превращением. Их личинки резко отличаются от имаго, поэтому переход во взрослую стадию неизбежно требует коренной перестройки всей морфологической и биологической организации. Эта перестройка происходит в основном в стадии куколки и слагается из двух процессов - гистолиза и гистогенеза .

Сущность гистолиза состоит в уничтожении личиночных органов, сопровождаемым проникновением и внедрением в ткани гемоцитов. Содержимое куколки как бы возвращается к недифференцированному состоянию яйца. Гистолизу подвергаются все системы организма личинки, кроме нервной, половой, а также спинного сосуда.

В дальнейшем гистолиз сменяется гистогенезом, конечной целью которого является построение из образовавшейся жидкой массы новых, имагинальных органов. Важную роль при гистогенезе также играют имагинальные зачатки - группы клеток, из которых возникают те или иные ткани и органы.

Существеннейшую роль при метаморфозе играет эндокринная система . Рост и развитие насекомых регулируются нейросекреторными клетками головного мозга, кардиальными телами, прилежащими телами и переднегрудными железами. Мозговой гормон через аксоны мозга переносится к кардиальным телам, а оттуда - в кровь . Он стимулирует обмен веществ , а также переднегрудные железы, вырабатывающие гормон линьки экдизон . Прилежащие тела выделяют ювенильный гормон , который препятствует линьке во взрослую фазу и стимулирует рост и развитие личиночных органов. С возрастом рост тела личинки опережает рост ювенильных тел, и их роль постепенно затухает. Поступление ювенильного гормона в кровь прекращается и насекомое вступает в стадию имаго.

Результатом проводившихся экспериментов по пересадке ювенильных тел в личинку последнего возраста у прямокрылообразных и клопов стало получение дополнительных, ненормально крупных личинок. Так в условиях опыта удается увеличить число личиночных возрастов.

Фазовая изменчивость

Особую форму метаморфоза, проходимую совместно с основным, представляет собой так называемая фазовая изменчивость , открытая первоначально у саранчовых , но затем обнаруженная и у остальных прямокрылых , а также у палочников , бабочек и других насекомых. Сущность её заключается в том, что при возникновении скученности особей изменяются морфологические и биолого-физиологические свойства вида - усиливается пигментация покровов (в основном из-за частичного отложения в них продуктов метаболизма), изменяются пропорции и форма частей тела, ускоряется развитие, меняется поведение. Возникает стадная фаза (лат. phasis gregaria ). При рассеивании особей эти свойства утрачиваются и вид возвращается через переходную фазу (лат. phasis transiens ) в свое исходное состояние - одиночную фазу (лат. phasis solitaria ). Отличия между фазами столь велики, что незнание их природы порождало разделение одного вида на 2-3.

Происхождение полного превращения

Несомненно, что полное превращение явилось гигантским скачком в эволюции насекомых и всего типа членистоногих . Относительно его возникновения существует две основных гипотезы. Сторонники обеих согласны, что неполное превращение и, соответственно, его очевидные производные (гипо- и гиперморфоз) произошли от первичного типа метаморфоза - протоморфоза. Что касается возникновения голометаморфоза, мнения расходятся.

Согласно гипотезе независимого происхождения , предложенной М. С. Гиляровым , А. А. Захваткиным и А. Г. Шаровым , полное превращение является эволюционным развитием протоморфоза. При протоморфозе личинки и имаго обычно живут в почве, под растительными останками и в других защищённых местах. Но приобретение крыльев неизбежно способствовало переходу имаго к открытому образу жизни, что, в свою очередь, вынуждало их нежных личинок также жить открыто, под сильным воздействием неблагоприятных условий. Возникла необходимость приспособления личинок к этим условиям, которое пошло в итоге двумя путями. В одних случаях развитие стало всё более проходить под защитой яйца. Вылупление всё более запаздывало и происходило на более поздних стадиях развития, то есть осуществлялась эмбрионизация развития. Личинки вылуплялись уже приспособленными к открытому образу жизни, само же яйцо стало намного крупнее и богаче питательным желтком. В других случаях личинки перешли к ещё более скрытому образу жизни, благодаря чему у них всё более усиливались червеобразные признаки, происходила деэмбрионизация зародыша. Возник резкий разрыв между стадией личинки и имаго, который был восполнен стадией куколки. Так возник голометаморфоз.

Сторонники второй гипотезы предполагают, что полное превращение развилось из неполного. Эти представления связаны, в первую очередь, с именами итальянского учёного А. Берлезе и русского исследователя И. И. Ёжикова. По их мнению, личинки насекомых с полным превращением возникли вследствие выхода из яйца на более ранних стадиях развития. Образно говоря, истинные личинки являются свободно живущими эмбрионами . Отличие от предыдущей теории в том, что стадия куколки не является новой стадией в полном смысле слова, а соответствует совокупности нимфальных стадий насекомых с неполным превращением. Одной из причин эмбрионизации считается малое содержание желтка в яйцах насекомых с полным превращением, в результате чего личинка не успевает завершить своё развитие в яйце и вынуждена вылупляться раньше. Противоположно, яйца насекомых с неполным превращением, как более крупные, содержат больше питательного желтка. Поэтому зародыш в своём развитии достигает более поздних стадий и вылупляется уже с признаками имаго.

Существует и третья, менее распространенная гипотеза, согласно которой истинные личинки являются прямыми модификациями нимф, то есть что голометаморфоз развился из гиперморфоза. Причину такой модификации видят в дифференцировании среды обитания и образа жизни личинок и имаго.

Некоторые положения этих гипотез подкрепляют друг друга, другие являются взаимоисключающими. Всё это говорит о недостаточности наших знаний об эволюции метаморфоза.

Функциональная роль стадий метаморфоза

Для насекомых характерно разделение функций не только в пространстве (дифференциация органов), но и во времени: в течение онтогенеза происходит не только смена функций отдельных органов, но меняются и основные функции организма как целого.

Для личиночных стадий насекомых характерна функция питания, накопления пластических и энергетических веществ, а для имаго - функция размножения. Функция расселения может выполняться как имагинальной, так и личиночными стадиями. Большинству насекомых, как несомненно прогрессивной группе, свойственно активное расселение, осуществляемое полётом. Поэтому весь облик имаго большей части крылатых насекомых - это облик расселяющейся стадии.

Иногда имагинальная стадия выполняет только функции видовой жизни - расселительную и размножения , утрачивая функцию питания. Однако выполнение функций расселения и размножения часто протекает в различные сроки; часто расселение происходит в те сроки, когда половые продукты ещё не созрели. Так, самки многих совок совершают перелёты, когда их яичники ещё не созрели. Более того, после созревания половых продуктов они отяжелевают настолько, что теряют способность даже к небольшим взлётам. Расселительную функцию иногда имеют и брачные полёты, особенно у общественных насекомых . Таким образом, у многих насекомых можно говорить о возрастном функциональном разделении стадии имаго на две «подстадии»: расселительную и репродуктивную.

Рис. 1. Развитие насекомого с неполным превращениемУ насекомых существует два основных типа развития, в соответствии с которыми их подразделяют на два крупных отдела.

Развитие с неполным превращением проходит в три стадии: яйцо - личинка - имаго (взрослое насекомое), не сопровождаясь резкими изменениями (рис. 1 ). Личинки по строению подобны взрослым насекомым и превращаются в них сразу после окончания развития и последней линьки.

Развитие с полным превращением проходит в четыре стадии: яйцо - личинка - куколка - имаго. Личинки резко отличаются от имаго, поэтому, окончив развитие, они превращаются в покоящуюся стадию куколки, в которой происходит преобразование организации тела от личиночной до имагинальной.

Строение и формы яиц

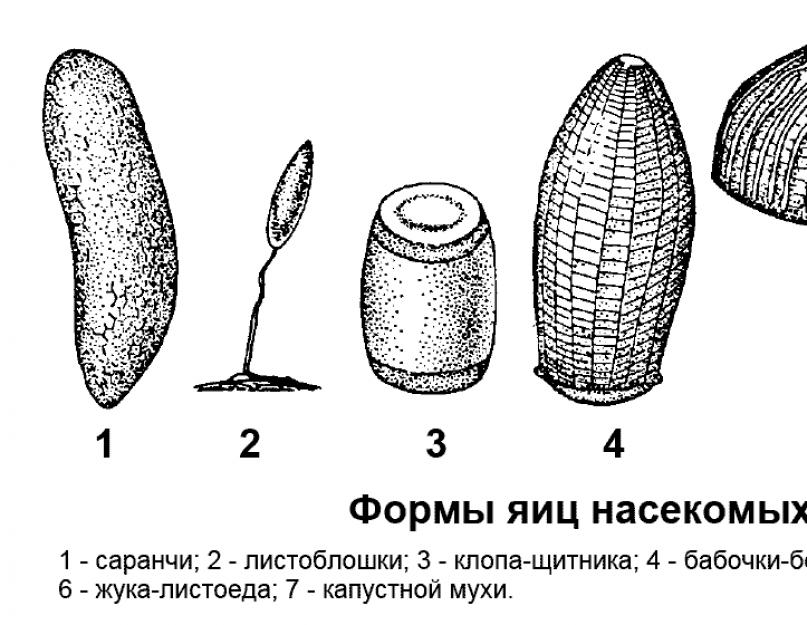

Яйца насекомых богаты желтком и покрыты двумя оболочками. Они разнообразны по размерам, форме и окраске. Размеры яиц обычно составляют от десятых долей миллиметра до нескольких миллиметров. По форме яйца бывают овальными (многие жуки, бабочки, мухи), удлиненными (кузнечики и саранчовые), шаровидными (клопы-черепашки), полушаровидными (бабочки-совки), бочонковидными (клопы-щитники), бутылковидными (дневные бабочки), стебельчатыми (златоглазки) (рис. 2 ).

Рис. 2. Формы яиц насекомых

Рис. 2. Формы яиц насекомых Самки различных насекомых откладывают яйца в места, пригодные для дальнейшего развития личинок. Плодовитость насекомых (количество яиц, откладываемое самкой в течение жизни) разнообразна. У некоторых видов она невелика - порядка нескольких десятков яиц, у большинства около нескольких сотен, у ряда видов - несколько тысяч. Плодовитость половозрелых самок общественных насекомых достигает нескольких миллионов яиц. У некоторых насекомых самки откладывают яйца одиночно или врассыпную, однако большинство откладывает их компактными группами - яйцекладками.

Строение и типы личинок

Основные функции личиночной стадии - питание, рост, развитие. В развитии насекомых личинка - единственная растущая стадия. Ее размеры могут увеличиваться в десятки и сотни раз. Поэтому личинки несколько раз проходят линьку, сбрасывая старую кутикулу в виде личиночной шкурки и одновременно образуя новую, рассчитанную на дальнейший рост.

Имагообразные линийки, или нимфы, - личинки насекомых с неполным превращением. Эти личинки сходны по строению со взрослыми насекомыми. Они имеют на грудном отделе три пары хорошо развитых ног, фасеточные глаза, ротовой аппарат, подобный аппарату имаго, хорошо развитые антенны. У них развиваются наружные зачатки крыльев. Обычно имагообразные личинки сходны с имаго также по образу жизни и характеру питания. У вредителей с неполным превращением личинки и имаго всегда повреждают растения сходным образом. Некоторое исключение составляют водноживущие личинки стрекоз и поденок, имеющие органы водного дыхания - трахейные жабры. Их иногда называют наядами.

Личинок насекомых с полным превращением иногда называют истинными . Эти личинки могут иметь различное количество конечностей, развитых слабее, чем у взрослых насекомых; либо конечности отсутствуют. Личинки лишены фасеточных глаз, органами зрения служат простые глазки. У них отсутствуют наружные зачатки крыльев, антенны короткие или неразвиты, ротовой аппарат чаще всего грызущий, он может быть совершенно иного строения, нежели у имаго. Личинки насекомых с полным превращением могут резко отличаться от имаго по образу жизни и характеру питания. У вредителей с полным превращением вред может наносить либо личинка, либо имаго, или насекомые в обеих стадиях развития.

У насекомых с полным превращением выделяют три типа личинок (рис. 3 ).

Рис. 3. Типы личинок насекомых с полным превращением

Рис. 3. Типы личинок насекомых с полным превращением Камподеовидные личинки (от лат. названия первичнобескрылого насекомого камподея, сходного с представителями данного типа) - активные, нередко хищные, с развитыми придатками тела личинки. У них хорошо развиты три пары грудных ног, полностью расчлененных, длина их обычно превышает ширину тела. Сравнительно четко выделены грудной и брюшной отделы. Развиты антенны, характерны крупные верхние челюсти. Покровы обычно пигментированы. Этот тип личинок встречается у некоторых семейств отряда Жесткокрылые (жужелицы, стафилины, божьи коровки) и у всех Сетчатокрылых.

Червеобразные личинки - очень крупная и неоднородная группа. Тело у них удлиненное, слабо подразделено на грудной и брюшной отделы. Три пары грудных ног короткие, либо отсутствуют. По наличию ног и развитию головы выделяют три формы червеобразных личинок. Личинки с головой и ногами встречаются у насекомых ряда семейств отряда Жесткокрылые и имеют разнообразную внешность. Личинки Пластинчатоусых (жуки-хрущи и навозники) толстые, С-образно изогнуты; личинки жуков-листоедов заметно выпуклые сверху; личинки жуков-щелкунов и чернотелок (проволочники и ложнопроволочники) длинные, тонкие, цилиндрические, с уплотненными покровами. Личинки с головой и без ног встречаются также у некоторых представителей семейств отряда Жесткокрылые (златки, усачи, долгоносики), у большинства групп отряда Перепончатокрылые (наездники, осы, пчелы, муравьи) и у части видов отряда Двукрылые (большинство комаров). Личинки без ног и внешне выраженной головы есть только у ряда представителей в отряде Двукрылые (большинство мух). Головной отдел этих личинок втянут в переднегрудь, головная капсула недоразвита.

Гусеницеобразные личинки имеют удлиненное тело и большое количество коротких ног. В отличие от других личинок, у них помимо трех пар грудных ног развито несколько пар придаточных брюшных ног. Эти короткие нерасчлененные личиночные придатки у взрослых насекомых не проявляются. Выделяют две формы гусеницеобразных личинок. Настоящие гусеницы - личинки Чешуекрылых имеют от 2 до 5 пар брюшных ног. Гусеницы большинства бабочек имеют 5 пар ног, расположенных на 3 -6-м и 9-м сегментах брюшка. Однако у некоторых семейств число брюшных ног сокращается до 4 (хохлатки), 3 (совки-металловидки) и 2 пар (пяденицы). Ложно гусеницы - личинки некоторых семейств пилильщиков, представителей отряда Перепончатокрылые. У них развито большее количество брюшных ног -6-8 пар.

Строение и типы куколок

У насекомых с полным превращением личинка, окончив развитие, превращается в куколку. Личинки большинства насекомых окукливаются в почве, иногда открыто - на растениях или внутри них. Куколка - покоящаяся стадия, однако в ее теле идут интенсивные противоположные процессы: распад личиночных органов и тканей и формирование органов и тканей имаго. К концу развития куколка приобретает основные черты строения взрослого насекомого: развитые крылья, ноги, антенны, ротовой аппарат имаго, фасеточные глаза. Придатки компактно сложены и прижаты к телу. Тело нередко покрыто дополнительной защитной оболочкой. По этому признаку выделяют три основные типа куколок (рис. 4 ).

Рис. 4. Типы куколок насекомых

Рис. 4. Типы куколок насекомых Открытые , или свободные, куколки не имеют оболочки; все придатки тела хорошо различимы, свободны. Наглядно проявляется сходство куколок с имаго. Этот тип куколок встречается у подавляющего большинства Жесткокрылых и Перепончатокрылых, а также у насекомых отряда Сетчатокрылые. Очень редко открытые куколки встречаются у Чешуекрылых и Двукрылых.

Покрытые куколки имеют тонкую кожистую полупрозрачную оболочку, через которую можно различить ноги, крылья, антенны и другие части тела. Оболочка образуется выделениями кожных желез личинки в момент окукливания. Этот тип куколок характерен для подавляющего большинства Чешуекрылых, части отряда Двукрылые, очень редко встречается у Жесткокрылых и Перепончатокрылых.

Скрытые куколки заключены в плотную непрозрачную оболочку - пупарий, через которую нельзя различить части тела. Эта оболочка представляет собой личиночную шкурку, которая не сбрасывается как обычно при окукливании, а только отслаивается от тела и служит защитным покровом. Скрытая куколка характерна для большей части Двукрылых (большинство мух).

В целом, яйцо насекомого представляет крупную клетку и помимо ядра, содержит желток, необходимый для питания и развития зародыша (рис. 4). Яйцо с наружи покрыто хорионом – оболочкой, возникшей за счет выделений фолликулярного эпителия.

Рис. 4. Яйцо и его типы. 1 – строение яйца мухи; 2 – яйцо саранчового; 3 – участок хориона яйца саранчового при сильном увеличении; 4 – яйцо листоблошки; 5 – клопа; 6 – бабочки-белянки; 7 – бабочки-совки; 8 – жука-листоеда; 9 – капустной мухи: а – микропиле; б – хорион; в – желточная оболочка; г – ядро; д – желток; е – полярные тельца

Эмбриональное развитие начинается с дробления ядра (рис. 5) и передвижения образовавшихся дочерних ядер с небольшими участками протоплазмы к периферии яйца. Здесь из массы дочерних ядер образуется сплошной слой клеток – бластодерма. В дальнейшем она дифференцируется на зародышевую и внезародышевую зоны. Клетки зародышевой зоны начинают более интенсивно делиться и образуют с брюшной стороны зародышевую полосу.

Развитие зародыша сопровождается бластокинезом, образованием зародышевых оболочек и сегментацией (рис. 6). Бластокенез представляет собой перемещение зародыша к новым, еще не усвоенным участкам желтка в яйце. Протекает он практически одновременно с образованием зародышевых оболочек.

На поверхности хориона обнаруживается микропиле – отверстие, служащее для прохождения сперматозоидов при оплодотворении.

Форма яиц может быть овальной или удлиненно-овальной, цилиндрической, шаровидной, полушаровидной, бочонковидной, грушевидной, бутылковидной и т.д. У некоторых групп насекомых на одном из полюсов имеется удлиненный стебелек, с помощью которого яйцо прикрепляется к субстрату.

Рис. 6. Способы образования зародышевых оболочек и бластокинез у насекомых. А – зародыш до образования оболочек; Б – начальный этап их образования; В – завершение образования зародышевых оболочек. Верхний ряд – древнекрылые и гемиптероидные насекомые, нижний ряд – ортоптероидные и с полным превращением: 1 – головной отдел зародыша, 2 – амнион, 3 – сероза

Длина яиц колеблется в очень больших пределах – от 0,01–0,02 мм до 8–12 мм.

Скульптура поверхности яйца очень разнообразна; она может быть гладкой, покрытой бугорками, морщинками или бороздками, также иметь продольные или поперечные ребрышки, а иногда и те и другие. В последнем случае поверхность яйца называют сетчатой. У некоторых яиц при большом увеличении микроскопа видна микропилярная зона, расположенная у большинства яиц на верхнем полюсе, реже на боковой поверхности. Микропилярная зона имеет обычно более сложную скульптуру, чем остальная часть хориона.

Для точной диагностики яиц, несмотря на разнообразие перечисленных признаков, их часто оказывается недостаточно, и поэтому приходится учитывать также характер откладки: способ и форму, положение яиц по отношению к субстрату.

По способу откладки различают яйца, открыто отложенные на поверхность субстрата, полностью или частично скрытые в субстрате, или защищенные оболочкой кожистой капсулы, волосками с брюшка самки, или покрытые щитком из выделений придаточных желез самки.

Характер откладки яиц также разнообразен. Яйца самки откладывают одиночно, или небольшими группами из 3-5 яиц, или крупными кучками, насчитывающими несколько сотен яиц, размещаемых более или менее правильными рядами в один, два, три слоя, или откладываемых беспорядочно (рис. 7).

В большинстве случаев развитие насекомого в фазе яйца продолжается недолго – от нескольких дней до 2–3 недель. В том случае, если зимовка проходит в фазе яйца, эмбриональный период растягивается на 6–9 месяцев.

Вполне сформировавшийся зародыш заполняет все яйцо, часто характеризуется потемнением глаз, ротовых частей и готов к вылуплению, т.е. это уже личинка. Она начинает двигаться, заглатывает амнеотическую жидкость и тем самым увеличивает объемы своего тела. Личинка выходит наружу – вылупляется. При этом она прогрызает оболочку яйца – хорион, или разрезает или пробуравливает ее специальным органом – пиловидным образованием на голове, шипом и др.

Фаза личинки начинается после выхода из яйца. Основная функция фазы личинки – это рост и питание. Сразу после вылупления личинка обычно бесцветная или беловатая и имеет мягкие кожные покровы. У открыто живущих личинок окрашивание и затвердение покровов происходит быстро и личинка приобретает естественный вид. У нее создаются стимулы к питанию. Личинка вступает в пору усиленного питания, роста и развития. Рост и развитие сопровождается периодическими линьками – сбрасыванием кожной кутикулы; благодаря линькам происходит увеличение тела и наружные его изменения.

Число линек в течение развития личинки неодинаково у разных насекомых и изменяется от 3 (двукрылые) или 4–5 (прямо и чешуекрылые) до 25–30 у поденок. После каждой линьки личинка вступает в следующую стадию или возраст. У насекомых с неполным превращением возраста личинок различаются по ряду признаков – степени развития крыловых зачатков, числу члеников в усиках и лапках.

У личинок насекомых с полным превращением, переход из одного возраста в другой проявляется в увеличении размеров тела.

Различают следующие типы неимагообразных личинок – по Н.Н. Богданову-Катькову – 5 типов, по Г.Я. Бей-Биенко – 3 типа (рис. 8).

I. Червеобразные:

1. безголовка (голова и ноги не выражены) – личинки большинства мух (двукрылые);

Рис. 8. Типы личинок насекомых с полным превращением.

Червеобразные: 1 – безголовка; 2 – безножка; 3 – истинная личинка; гусеницеобразные: 4 – гусеница; 5 – ложногусеница; 6, 7 – камподеовидные

2. безножка (голова обособлена, ноги не выражены) – личинки долгоносиков (отряд жесткокрылые), стеблевых пиллильщиков, пчел, муравьев (отряд перпончатокрылые);

3. истинная личинка (с головой и истинными, то есть грудными, ногами) – у большинства жуков (жесткокрылые). Истинными ноги называются потому, что они членистые, состоят из тех же частей, что и у взрослого насекомого. Как и у имаго их всегда три пары.

II. Гусеницеобразные (имеют ложные ноги, которые представляют собою нечленистые парные выросты кожи, не сохраняются у имаго, располагаются на брюшной части тела личинки и поэтому называются еще брюшными ногами):

4. гусеница (с обособленной головой, грудными ногами и двумя-пятью парами брюшных ног) – личинки бабочек (чешуекрылые);

5. ложногусеница (с выраженной головой, грудными ногами и шестью-восемью парами брюшных ног) – личинки настоящих пилильщиков из отряда перепончатокрылых.

III. Камподеовидные (голова хорошо развита с направленными вперед ротовыми частями, верхние челюсти мощные и заострены к вершине, грудные ноги длинные в два раза превышает ширину груди, тергиты плотные, особенно грудные, последний сегмент брюшка часто с парными придатками, усики хорошо развиты). Это личинки-хищницы (жужелиц, кокцинеллид – жесткокрылые, златоглазок – сетчатокрылые).

Закончив рост, личинка последнего возраста прекращает питание, становится неподвижной, последний раз линяет и превращается в куколку.

Фаза куколки свойственна только для насекомых с полным превращением.

Фаза куколки характеризуется неспособностью питаться, пребывает в неподвижном состоянии. Она живет за счет запасов накопленных личинкой. В фазе куколки происходят интенсивные процессы внутренней перестройки личиночной организации на имагинальную. Внешне куколка не похожа на имаго, однако имеет ряд признаков взрослой фазы – наружные зачатки крыльев, ноги, усики, фасеточные глаза. Перед окукливанием личинка окружает себя коконом. Внутри кокона происходит окукливание и куколка оказывается защищенной от внешних условий. Кокон характерен для гусениц бабочек, личинок пилильщиков, наездников и др.

Куколки разных насекомых существенно отличаются друг от друга особенностями строения. Различают 3 основные типа куколок (рис. 9):

1. свободные, или открытые (имеют свободно отделимые от тела придатки будущего взрослого насекомого – усики, ноги, крылья, неярко окрашены, без рисунка, с мягкими покровами). Такие куколки у большинства представителей отрядов жесткокрылых (жуков), перепончатокрылых (пчел, ос, пилильщиков, наездников), а также у некоторых мух;

2. покрытые (имеют заметные имагинальные придатки – усики, ноги, крылья, которые вместе с телом покрыты твердой оболочкой из выделений личиночных желез и не могут быть отделены от тела). Свойственны чешуекрылым (бабочкам) и некоторым жукам, например, кокцинеллидам;

3. бочонкообразные, или скрытые (имеют несброшенную личиночную шкурку, в которой находится свободная куколка безголовки). Называют этот тип куколки и ложнококоном, или пупарием. Она имеет твердые покровы с поперечной сегментацией, окраска от светло-желой до темно-коричневой. Этот тип характерен для высших двукрылых (мух).

Истинные коконы, служащие укрытиями свободных или покрытых куколок, устраиваются личинками после окончания питания из выделений шелкоотделительных желез (тутовый, дубовый шелкопряды, капустная и яблоневая моли), или слюнных, скрепляющих почву (например, настоящие пилильщики), или же из огрызков пищи и экскрементов. Многие личинки жуков и бабочек окукливаются в почве, где изготавливают колыбельку, земляные ячейки, станки которых укрепляют различными способами. Иногда укрытиями для куколок служат стебли растений и свернутые листья.

В фазе куколки у неимагообразных личинок происходит перестройка всей морфо-физиологической и биологической организации насекомого. Она охватывает два взаимных процесса – гистолиза и гистогенеза.

Сущность гистолиза состоит в уничтожении личиночных органов. Происходит распад внутренних органов, который сопровождается проникновением и внедрением в ткани красных кровяных телец – гемоцитов. Источником для их образования служат продукты гистолиза, растворенные в гемолимфе.

Гистолиз сменяется процессом создания новых тканей и органов имагинальной жизни – гистогенезом.

В результате этих двух взаимных процессов возникает фаза имаго. При неполном превращении у личинок внутренние изменения происходят постепенно и при переходе во взрослую фазу не сопровождается перестройкой организма личинки, т.е. многие органы личинки (глаза, усики, ноги) сохраняются у имаго.

Фаза имаго – начинается после сбрасывания шкурки куколки. Насекомое расправляет крылья, его наружные покровы уплотняются и окрашиваются. В этой фазе насекомые не могут расти. Основная функция взрослого насекомого – размножение и расселение. Это функция видовой жизни и направлена на поддержание существующего вида.

Фаза имаго характеризуется следующими особенностями:

1. половой диморфизм;

2. полиморфизм;

3. дополнительное питание;

4. плодовитость.

Половой диморфизм – это отличия между самками и самцами, проявляющиеся по ряду внешних вторично половых признаков и особенностям поведения (рис. 10).

Половой диморфизм проявляется по ряду признаков:

– самки крупнее самцов;

– самцы отличаются более сильным развитием усиков (подсемейство хрущей из семейства пластинчатоусых жуков, бабочки из семейства шелкопрядов, семейство волнянок);

– самцы отличаются окраской тела и крыльев, а также большей подвижностью;

– самки могут быть лишены крыльев и ног (семейство щитовки);

– у самцов на голове может находиться характерный рогообразный вырост;

– различие в образе жизни и поведении, т.е. самцы способны стрекотать (отряд прямокрылые);

Полиморфизм – это существование имаго в трех и более формах. Эти формы приспособлены к выполнению своих особых функций в популяции данного вида (рис. 11).

Полиморфизм свойственен общественно живущим насекомым – муравьям, пчелам, осам. Для этих насекомых характерна дифференциация особей в семье на несколько форм: самцов, самок, рабочих, солдат. Рабочие особи – это неполовозрелые самки. Солдаты – особи рабочие с сильно развитыми ротовыми органами, играющие важную роль при защите гнезда от врагов. Данный половой полиморфизм возникает в результате выделяемых маткой особых телергонов, которые влияют на рабочих особей, что замедляет развитие у них половых желез и влияет на их поведение.

Рис. 11. Половой полиморфизм у туркестанского термита: 1 – крылатая особь; 2 – половозрелая особь; 3 – сбросивший крылья самец; 4 – рабочий; 5 – солдат

Под воздействием внешней среды может возникать экологический полиморфизм. Часто у насекомых наблюдается разная степень развития крыльев. Виды насекомых характеризуются не только отличиями в степени развития крыльев у самца и самки, но и тем, что представители одного или обоих полов могут иметь несколько форм – длиннокрылую, короткокрылую и бескрылую (отряд прямокрылые, бахромчатокрылые, полужесткокрылые) (рис. 12).

Рис. 12. Полиморфизм у соснового подкорного клопа: 1 – самец; 2 – длиннокрылая самка; 3 – короткокрылая самка

Дополнительное питание . Некоторые виды в момент появления имагинальной фазы появляются с созревшей половой продукцией, способны к спариванию и яйцекладке, не нуждаясь при этом в питании (сем. коконопряды, шелкопряды, волнянки). Они имеют недоразвитые ротовые органы и не способны к приему пищи. Их жизнь ограничивается несколькими днями, а иногда и часами. После откладки яиц эти насекомые отмирают.

В большинстве случаев, насекомые сразу после перехода во взрослую фазу имеют недоразвитые половые железы, т.е. являются неполовозрелыми. Для нормального размножения нуждаются в дополнительном питании. Питание взрослых насекомых, необходимое для созревания половой продукции, называется дополнительным. Период дополнительного питания может быть различной продолжительности – в зависимости от вида насекомого, условий жизни взрослой фазы, а иногда и личинки. Поэтому половозрелое состояние может наступить через 5–10 дней, а может чрез месяц и более. Дополнительное питание характерно для зимующих во взрослом состоянии особей, т.к. при зимовке идет расход резервов жирового тела. Эти виды весной опять нуждаются в дополнительном питании, что проявляется в большой вредоносности растительноядных видов. Дополнительное питание взрослой особи не является основным, т.к. при развитии личинки функция питания принадлежит ей.

Плодовитость. Плодовитость насекомых не является величиной постоянной. Она определяется двумя факторами:

Øнаследственные свойства вида (строение и величина яичников), т.е. его потенциал размножения. Эту плодовитость называют потенциальной;

Øфакторы внешней среды. Эту плодовитость называют фактической.

В оптимальных условиях фактическая плодовитость приближается к потенциальной. Снижение потенциальной плодовитости происходит под влиянием неблагоприятных условий внешней среды – температуры, влажности, условий питания.

Потенциальная плодовитость озимой совки – 1200–1800 яиц, лугового мотылька – до 800 яиц; хлебных пилильщиков – до 50 яиц; колорадского жука – 2400–3600 яиц.

У насекомых существует два основных типа развития, в соответствии с которыми их подразделяют на два крупных отдела.

Развитие с неполным превращением проходит в три стадии: яйцо - личинка - имаго (взрослое насекомое), не сопровождаясь резкими изменениями (рис. 1 ). Личинки по строению подобны взрослым насекомым и превращаются в них сразу после окончания развития и последней линьки.

Развитие с полным превращением проходит в четыре стадии: яйцо - личинка - куколка - имаго. Личинки резко отличаются от имаго, поэтому, окончив развитие, они превращаются в покоящуюся стадию куколки, в которой происходит преобразование организации тела от личиночной до имагинальной.

Основные функции личиночной стадии - питание, рост, развитие. В развитии насекомых личинка - единственная растущая стадия. Ее размеры могут увеличиваться в десятки и сотни раз. Поэтому личинки несколько раз проходят линьку, сбрасывая старую кутикулу в виде личиночной шкурки и одновременно образуя новую, рассчитанную на дальнейший рост.

Имагообразные линийки, или нимфы, - личинки насекомых с неполным превращением. Эти личинки сходны по строению со взрослыми насекомыми. Они имеют на грудном отделе три пары хорошо развитых ног, фасеточные глаза, ротовой аппарат, подобный аппарату имаго, хорошо развитые антенны. У них развиваются наружные зачатки крыльев. Обычно имагообразные личинки сходны с имаго также по образу жизни и характеру питания. У вредителей с неполным превращением личинки и имаго всегда повреждают растения сходным образом. Некоторое исключение составляют водноживущие личинки стрекоз и поденок, имеющие органы водного дыхания - трахейные жабры. Их иногда называют наядами.

Личинок насекомых с полным превращением иногда называют истинными. Эти личинки могут иметь различное количество конечностей, развитых слабее, чем у взрослых насекомых; либо конечности отсутствуют. Личинки лишены фасеточных глаз, органами зрения служат простые глазки. У них отсутствуют наружные зачатки крыльев, антенны короткие или неразвиты, ротовой аппарат чаще всего грызущий, он может быть совершенно иного строения, нежели у имаго. Личинки насекомых с полным превращением могут резко отличаться от имаго по образу жизни и характеру питания. У вредителей с полным превращением вред может наносить либо личинка, либо имаго, или насекомые в обеих стадиях развития.

У насекомых с полным превращением выделяют три типа личинок (рис. 3).

Камподеовидные личинки (от лат. названия первичнобескрылого насекомого камподея, сходного с представителями данного типа) - активные, нередко хищные, с развитыми придатками тела личинки. У них хорошо развиты три пары грудных ног, полностью расчлененных, длина их обычно превышает ширину тела. Сравнительно четко выделены грудной и брюшной отделы. Развиты антенны, характерны крупные верхние челюсти. Покровы обычно пигментированы. Этот тип личинок встречается у некоторых семейств отряда Жесткокрылые (жужелицы, стафилины, божьи коровки) и у всех Сетчатокрылых.

Камподеовидные личинки (от лат. названия первичнобескрылого насекомого камподея, сходного с представителями данного типа) - активные, нередко хищные, с развитыми придатками тела личинки. У них хорошо развиты три пары грудных ног, полностью расчлененных, длина их обычно превышает ширину тела. Сравнительно четко выделены грудной и брюшной отделы. Развиты антенны, характерны крупные верхние челюсти. Покровы обычно пигментированы. Этот тип личинок встречается у некоторых семейств отряда Жесткокрылые (жужелицы, стафилины, божьи коровки) и у всех Сетчатокрылых.

Червеобразные личинки - очень крупная и неоднородная группа. Тело у них удлиненное, слабо подразделено на грудной и брюшной отделы. Три пары грудных ног короткие, либо отсутствуют. По наличию ног и развитию головы выделяют три формы червеобразных личинок. Личинки с головой и ногами встречаются у насекомых ряда семейств отряда Жесткокрылые и имеют разнообразную внешность. Личинки Пластинчатоусых (жуки-хрущи и навозники) толстые, С-образно изогнуты; личинки жуков-листоедов заметно выпуклые сверху; личинки жуков-щелкунов и чернотелок (проволочники и ложнопроволочники) длинные, тонкие, цилиндрические, с уплотненными покровами. Личинки с головой и без ног встречаются также у некоторых представителей семейств отряда Жесткокрылые (златки, усачи, долгоносики), у большинства групп отряда Перепончатокрылые (наездники, осы, пчелы, муравьи) и у части видов отряда Двукрылые (большинство комаров). Личинки без ног и внешне выраженной головы есть только у ряда представителей в отряде Двукрылые (большинство мух). Головной отдел этих личинок втянут в переднегрудь, головная капсула недоразвита.

Гусеницеобразные личинки имеют удлиненное тело и большое количество коротких ног. В отличие от других личинок, у них помимо трех пар грудных ног развито несколько пар придаточных брюшных ног. Эти короткие нерасчлененные личиночные придатки у взрослых насекомых не проявляются. Выделяют две формы гусеницеобразных личинок. Настоящие гусеницы - личинки Чешуекрылых имеют от 2 до 5 пар брюшных ног. Гусеницы большинства бабочек имеют 5 пар ног, расположенных на 3 -6-м и 9-м сегментах брюшка. Однако у некоторых семейств число брюшных ног сокращается до 4 (хохлатки), 3 (совки-металловидки) и 2 пар (пяденицы). Ложно гусеницы - личинки некоторых семейств пилильщиков, представителей отряда Перепончатокрылые. У них развито большее количество брюшных ног -6-8 пар.