- Гиляров М.C. 1942. О причинах дивергентной эволюции обитающих в почве личинок щелкунов//Докл. АН СССР 36, 8: 268-270.

- Гиляров М.C. 1944. О функциональном значении симметрии организмов//Зоол. журн. 23, 5: 213-215.

- Гиляров М.C. 1948. Значение почвы как среды в филогенезе наземных позвоночных//Докл. АН СССР 60, 2: 293-296.

- Гиляров М.C. 1949. Особенности почвы как среды обитания и её значение в эволюции насекомых. М.: 1-273.

- Гиляров М.C. 1958. Эволюция способов оплодотворения наземных членистоногих//Зоол. журн. 37, 5: 707-737.

- Гиляров М.C. 1966. Эволюция насекомых при переходе к пассивному расселению и принцип обратной связи в филогенетическом развитии//Зоол. журн. 43, 1: 3-23.

- Гиляров М.C. 1970а. Закономерности приспособлений членистоногих к жизни на суше. М.: 1-276.

- Гиляров М.C. 1970б. Закономерности и направления филогенеза//Журн. общ. биол. 21: 179-188.

- Зенкевич Л.А. 1944. Очерки по эволюции двигательного аппарата животных//Журн. общ. биол. 4, 3: 129-171.

- Коштоянц X.С. 1950. Основы сравнительной физиологии. М.; Л., 1: 1-523.

- Северцов A.H. 1989. Морфологические закономерности эволюции. М.: 1-610.

- Сергеев А.М. 1943. Эволюция эмбриональных приспособлений рептилий. М.

- Шмальгаузен И.И. 1940. Пути и закономерности эволюционного процесса. М.: 1-272.

- Шмальгаузен И.И. 1964. Происхождение наземных позвоночных. М.

- Anderson D.Т. 1972. The development of Hemimetabola. Ibidem. Holometabola//Developmental Systems, Insects. London; New York, 1: 95-241.

- Beams H.A., Tahmisian T.N., Devine R.L. 1955. J. Biophys. Biochem. Cytol. 1: 147-211 -cited after M.Rockstein (ed.). Physiology of Insecta. New York; London, 3: 189-258.

- Berkaloff A. 1960. Contribution à l’etude des tubes de Malpighi et de l’excrétion chez les insects//Ann. Sci. Nat. 12-me série 2: 871-947.

- Blum H.F. 1955. Times arrow and evolution. Princeton Univ. Press: 1-256.

- Brundin L. 1968. Application of phylogenetic principles in systematics and evolutionary theory//Current problems of lower vertebrate phylogeny: Nobel Symp. 4. Stockholm: 473-495.

- Foxon G.E.H. 1935. Some functional considerations in the origin and evolution of Arthropoda//Biologia Generalis 11, 2: 107-121.

- Gilmour D. 1961. The biochemistry of insects. New York: 1-343.

- Jura Cz. 1972. Development of Apterygota insects//Developmental Systems, Insects. London; New York, 1: 49-94.

- Ludwig D., Anderson J.M. 1942. Effect of different humidities at various temperatures on the early development of four Saturniid moths//Ecology 23: 259-274.

- Mayr E. 1965. Selektion und die gerichtete Evolution//Naturwissenschaften 52, 8: 173-180.

- Needham J. 1931. Chemical embryology. Cambridge Univ. Press, 1-3.

- Pantin C.F.A. 1951. Organic design//Advancement of Science 8: 138-150.

- Prosser L., Brown Fr.A. 1962. Comparative Animal Physiology. London.

- Remane A., Storch V., Welsch U. 1974. Kurzes Lehrbuch der Zoologie. Jena, 2: 1-492.

- Rensch B. 1954. Neuere Probleme der Abstammungslehre. Stuttgart, 2: 1-417.

- Rhodin J. 1954. Correlation of ultrastructure organization and function in normal and experimentally changed proximal cell of the mouse kidney. Stockholm: 1-62.

- Schliwa W. 1965. Vergleichend anatomisch-histologische Untersuchungen über die Spermatophorenbildung bei Collembolen (mit Berucksichtigung der Dipluren und Oribatiden)//Zool. Jahrbucher fur Anatomie 82: 445-520.

- Tuxen S.L. (ed.) 1970. Taxonomist’s glossary of genitalia of insects. Copenhagen: 1-359.

— встречаются нам почти каждый день. Кто-то боится их до смерти, кто-то равнодушен, некоторые заводят себе их как домашних любимцев…

Мир насекомых удивительно разнообразен и чрезвычайно важен для нормального функционирования многих экосистем.

Изучение эволюции насекомых

интересно и с историческо-биологической точки зрения, так и для изучения климатических изменений, происходящих на нашей планете.

Эволюция насекомых

— исчезает питание семязачатками, происходит активное питание пыльцой,

— уже возникают насекомые, потребляющие зеленую часть растений -жуки;

— появляются наземные хищники, в то время как летающие хищники заметно сокращаются.

— появляется огромное количество водных насекомых;

- — расцвет тандема: насекомые \растения, создавшего тот мир, в котором мы сейчас живем.

- насекомые — это уже практически современные представители.

Как выглядели древние насекомые?

Удивительно, но практически так же…

В процессе эволюции довольно мало изменились, например, стрекозы — этот летающий хищник существовал как миллионы лет назад, так и сейчас бороздит воздушные просторы Земли

ВВЕДЕНИЕ. 2

РАЗДЕЛ 1. СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ НАСЕКОМЫХ.. 3

1.1 Окаменелости. 3

1.2 Филогенетические отношения. 5

1.3 Географическое распространение. 5

1.4 Данные палеогеографии. 6

РАЗДЕЛ 2. ВЫМЕРШИЕ ОТРЯДЫ НАСЕКОМЫХ.. 7

2.1 Подкласс Apterygota-первичнобескрылые. 7

2.2 Подкласс Pterygota - крылатые насекомые. 7

2.2.1 Инфракласс Paleoptera – древнекрылые. 7

2.2.2 Инфракласс Neoptera – Новокрылые. 11

РАЗДЕЛ 3. СВЯЗИ ИСКОПАЕМЫХ НАСЕКОМЫХ С СОВРЕМЕННЫМИ.. 16

РАЗДЕЛ 4. НАСЕКОМЫЕ И ИСТОРИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 27

4.1 Древние крылатые насекомые. 27

4.2 Увеличение разнообразия наземных сообществ. 29

4.3 Обновление фауны насекомых. 29

4.4 Современная эволюция насекомых и цветковых растений. 30

4.5 Древние реликтовые фауны.. 38

ВЫВОДЫ.. 40

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 42

ВВЕДЕНИЕ

Насекомые прошли долгий путь эволюции, прежде чем стали такими, какими мы их видим сегодня. Примитивные предки насекомых существовали уже 350 млн. лет назад, в девонском периоде, и, вероятно, еще много раньше. Эволюционная история насекомых была тесно связана с историей других животных и растений, постепенно осваивавших сушу и открывших для насекомых возможности приспособления к наземным местообитаниям. В новых экологических условиях у насекомых мало-помалу выработались морфологические, физиологические и поведенческие адаптации, которые позволили им пожалуй, успешнее, чем любой другой группе наземных животных, занять множество небольших, весьма специализированных экологических ниш. Филогенез современных отрядов насекомых и родственные отношения между ними сложны и отражают ряд важных и интересных этапов эволюции.

Начиная с зарождения жизни на Земле, в течение многих миллионов лет на нашей планете возникали и вымирали разнообразнейшие группы животных и растений, многие из них известны по ископаемым остаткам, а многие, как предполагают, не оставили никаких следов.

Класс насекомых существует уже более 350 млн. лет, и хотя ряд групп этого класса вымер, насекомые в целом и в настоящее время находятся в состоянии биологического прогресса, т. е. продолжают увеличивать свою численность и многообразие.

Цель работы состоит в том, чтобы проанализировать происхождение и эволюционирование насекомых.

Основными задачами работы являются следующие:

1) проанализировать свидетельства эволюции насекомых;

2) охарактеризировать вымершие отряды насекомых;

3) проследить связи ископаемых насекомых с современными;

4) дать характеристику насекомых и истории жизни на Земле.

РАЗДЕЛ 1. СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ НАСЕКОМЫХ

Существует несколько источников данных, помогающих нам расшифровать эволюционную историю насекомых.

1.1 Окаменелости

Они дают нам наиболее прямые сведения о прошлой эволюции. Ископаемые находки, хотя и далеко не полные, доставляют очень ценную информацию о том, что происходило в определенные геологические периоды, и тем самым помогают раскрыть ряд важных этапов в филогенезе современных групп насекомых.

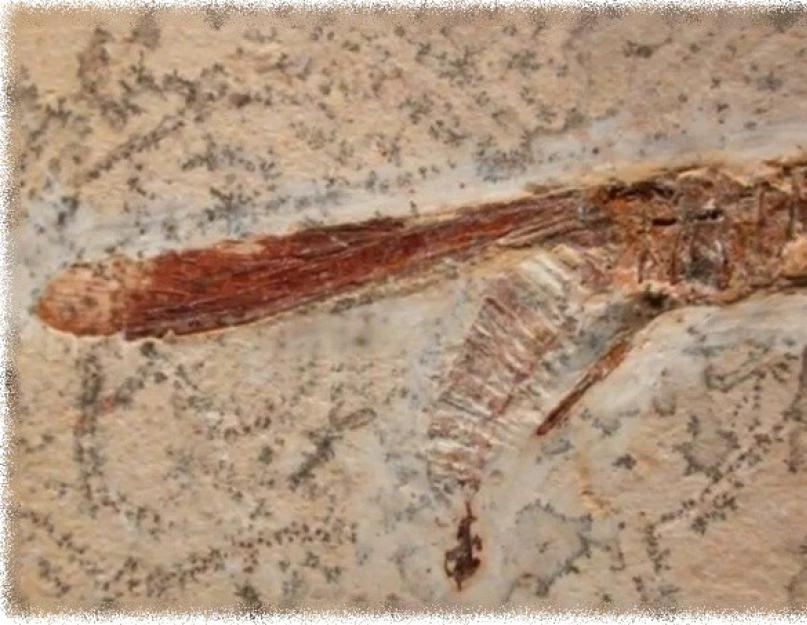

Удивительно, что ископаемые насекомые, несмотря на их относительно малые размеры и хрупкость, обнаружены в очень многих местах. Чаще всего они встречаются там, где есть залежи угля или мелкозернистые осадочные породы, образовавшиеся в спокойных анаэробных (без доступа кислорода) условиях. Вокруг погребенного под осадками насекомого могут формироваться конкреции (рис. 1), предохраняющие его от разрушения. Ископаемых насекомых находят в наземных и озерных отложениях сланцев, в слоях вулканического пепла, торфа и других материалов. В большинстве случаев встречаются не целые насекомые, а их отдельные части. Наиболее часты находки крыльев, которые служат основой для идентификации большинства ископаемых форм. Остатки насекомых уже давно находили в пенсильванских и нижнепермских отложениях центральных районов США; хорошо известны также ископаемые фауны насекомых из четвертичных озерных отложений района Скалистых гор.

В ископаемых углях, особенно относящихся к меловому периоду (120 млн. лет назад) или более ранних, часто встречаются желваки янтаря (образованные из затвердевшей смолы хвойных растений), в которых могут содержаться хорошо сохранившиеся целые насекомые (рис. 2). Существует много местонахождений янтаря; наиболее известен раннетретичный балтийский янтарь из северных районов Европы. Другие местонахождения были найдены в штате Чьяпас на юге Мексики, в Манитобе и западной Канаде, на Аляске, в Бирме и Сибири. Находки насекомых в янтаре известны начиная с раннего мела.

Рис. 1. Филогенетические отношения между отрядами насекомых и находки их ископаемых форм. Сплошными линиями представлены различные ветви в период после их первого появления в палеонтологической летописи; прерывистыми линиями-предполагаемые продолжения этих ветвей в прошлом (по данным сравнительной морфологии и другим косвенными данным). В таблицу не включен ряд предварительно описанных, но недостаточно изученных вымерших отрядов. Млн.-миллионов лет назад.

Рис. 2. А. Фотография железорудной почки с отпечатком крыла древней поденки Lithoneura mirifica (MazonCreek в шт. Иллинойс). Б. Рисунок жилкования крыла. (По Carpenter.)

1.2 Филогенетические отношения

Вторым, не столь прямым источником данных служит анализ морфологических сходств и различий современных насекомых, позволяющий установить филогенетические отношения. При таком анализе ищут примитивные черты в строении насекомых и пытаются воссоздать ту логическую последовательность, в которой появлялись новые приспособления в различных группах насекомых. Этот важный подход может сильно облегчить интерпретацию ископаемых находок.

1.3 Географическое распространение

Третий источник данных - это изучение современного географического распространения групп насекомых и анализ их филогенетических взаимоотношений в связи с их расселением в прошлые эпохи. Для понимания распространения насекомых наиболее важны три биогеографические концепции. Согласно одной из них, некоторые насекомые расселялись на большие расстояния, минуя территории, к условиям которых они не были приспособлены, и таким образом создавался ряд почти изолированных ареалов. Крайний случай такого распространения -фауна островов Тихого океана. Согласно второй концепции, географическое распространение многих современных насекомых - это результат разделения некогда обширных ареалов на более мелкие. Причиной дробления первоначальных континентов и передвижения их частей в мезозойское и кайнозойское время обычно считают перемещение литосферных плит и раздвигание дна океанов. Третья концепция объясняет распространение большинства современных насекомых влиянием экологических факторов, таких, как, например, изменение климата в четвертичный период, которое привело к перемещению и изоляции отдельных частей прежних ареалов.

1.4 Данные палеогеографии

Изучение географических изменений в сопоставлении с данными об изменявшемся распространении насекомых в прошлом - еще один важный источник сведений. Примером может служить изучение насекомых пенсильванского периода, проведенное Дёрденом ( Durden, 1974), который обнаружил выраженный широтный градиент разнообразия насекомых по обе стороны от палеоэкватора той эпохи. Подобные исследования могут существенно помочь в понимании происхождения различных групп насекомых.

РАЗДЕЛ 2. ВЫМЕРШИЕ ОТРЯДЫ НАСЕКОМЫХ

2.1 Подкласс Apterygota-первичнобескрылые

Отряд MONURA - однохвостки

Примитивные бескрылые насекомые, сохранившие тергальные рудименты в лабиально-мандибулярной серии головных придатков (рис. 3). Подобно Microcoryphia (или Archeognatha), однохвостки имели 10 полных брюшных сегментов с парными придатками, но у них отсутствовали или были лишь рудиментарными церки на 11-м сегменте брюшка. Отряд описан по роду Dasyleptus , представители которого известны из верхнего карбона (Франция, штаты Нью-Мексико и Иллинойс в США) и нижней перми (Чехословакия, штаты Канзас и Оклахома).

Рис. 3. Однохвостка Dasyleptus brongniarti из нижнепермских отложений Кузнецкого бассейна в СССР. (По Шарову, из Родендорфа, 1962.)

2.2 Подкласс Pterygota- крылатые насекомые

2.2.1 Инфракласс Paleoptera – древнекрылые

Отряд Palaeodictyoptera

Это большая и весьма разнообразная группа, широко представленная в пенсильвании и перми. К этому отряду относятся некоторые из самых крупных ископаемых насекомых. Это были массивные (рис. 2, 4) формы с размахом крыльев нередко до 20 см, а иногда и более 50 см. Голова маленькая с тонкими антеннами, состоящими из многочисленных мелких члеников. Глаза большие и выпуклые. Ротовые части крупные, колющего типа-хоботок, приспособленный для высасывания жидкостей, вероятно, из растений.

Ноги у этих насекомых были короткими и крепкими, напоминающими ноги Ephemeroptera. Переднегрудь несла пару лопастей, чаще сердцевидных, присоединенных к переднеспинке. Эти лопасти были сильно склеротизированы, у многих форм они были крупными и заходили сверху за основания передних крыльев. Лопасти имели систему жилок, гомологичную жилкованию крыльев.

Рис. 4. Stenodictya - представитель отряда Paleodictyoptera из позднепенсильванских отложений Франции. (Из.Кика1оуа, 1969-1970, Psyche.)

Крылья палеодиктиоптер были очень разнообразны по размерам и форме (рис. 4). Базальные пластинки крыльев такого же типа, как у Protodonata и Odonata. Крылья обычно с цветными окантовками и круглыми пятнами, часто покрытые волосками, особенно вдоль жилок у основания крыла, по его краю и на крыловой мембране.

Строение относительно короткого брюшка этих насекомых такое же, как и у нимф Ephemeroptera. Церки, состоящие из большого числа сегментов, примерно вдвое длиннее брюшка. У самок-длинный крепкий яйцеклад, у самцов-короткие членистые класперы и парный эдеагус. Представители отряда обитали главным образом в низких влажных тропических и субтропических лесах и болотах и достигали высокой численности.

Отряд Megasecoptera

Отряд этот четко выделяется среди отрядов насекомых, относящихся к раннему Пенсильванию, особой системой жилкования и специфической серповидной формой крыльев (рис. 5). Размеры тела от средних до крупных (до 12 см), тело тонкое с длинными церками, ротовой аппарат сосательного типа имел вид вытянутого хоботка. От Megasecoptera, вероятно, произошел вымерший отряд Diaphanopterodea. Megasecoptera и Раlaeodictyoptera занимали сходные местообитания. Находки представителей отряда позже триаса неизвестны.

Рис. 5. Отряд Megasecoptera. Переднее (А) и заднее (Б) крылья Aspidothorax triangularis из позднего карбона Европы. (По Carpenter.) В. Pseudohymen angustipenni : из нижнепермских отложений Урала. (Из Родендорфа и др.)

Отряд Diaphanopterodea

Этот отряд известен только из пенсильванских и пермских отложений. Ротовой аппарат этих насекомых представляет собой сосущий хоботок, состоящий из сильно измененных ротовых частей. Хотя по жилкованию крыльев Diaphanopterodea были в основных чертах сходны с Palaeodictyoptera и Megasecoptera, они могли складывать крылья над телом. Как они это делали, не вполне ясно, но во всяком случае не так, как Neoptera. У пермских представителей жилкование было сильно редуцировано.

Отряд Protodonata (или Meganisoptera) – гигантские стрекозы

Представители этого отряда, жившие с Пенсильвания по триас, были крупными, иногда гигантскими насекомыми с размахом крыльев от 12 до 75 см (рис. 6). Это самые крупные из известных насекомых. По общему облику они были очень похожи на стрекоз-с большими глазами, длинным тонким телом и хорошо развитыми мандибулами. Жилкование крыльев у них было примитивное - имелись все крупные жилки, кроме субнодальной, а жилки Р и Е были разделены у оснований. Стрекозы произошли от Protodonata в Пенсильвании. По всей вероятности, Protodonata были быстрыми и агрессивными хищниками.

Рис. 6. Представители отряда Protodonata. (Из Родендорфа и др.; А - по Handlirsch, 1906-1908; Б - по Мартыновой.)

A . Meganeura moyni из верхнепенсильванских отложений Франции. Б. Arctotypus sinuatus из верхнепермских отложений.

2.2.2 Инфракласс Neoptera – Новокрылые

Ортоптероидные отряды

Из вымерших позднепалеозойских ортоптероидных насекомых хорошо известны четыре отряда: Protorthoptera, Miomoptera, Caloneurodea и Protelytroptera.

Отряд Protorthoptera

Эти насекомые жили в период от раннего пенсильвания до перми и относятся к наиболее обычным среди встречающихся в ископаемых находках. Отряд содержит много разнообразных групп; он самый ранний из известных ископаемых

Neoptera. У Protorthoptera были кожистые передние крылья и увеличенная анальная область на задних крыльях (рис. 7,А), а также хорошо развитый жующий ротовой аппарат.

Представители одной из больших групп - Protoblattoidea - внешне похожи на тараканов, хотя отличаются от них рядом признаков, в том числе жилкованием крыльев (рис. 7,Б). Еще одна группа, жившая в раннем Пенсильвании, сохранила примитивный архедиктион с семью анальными жилками на обеих парах крыльев.

Отряд Miomoptera

Отряд включает мелких и очень мелких насекомых с относительно длинными крыльями (рис. 8). Они еще редки в раннем Пенсильвании, но обычны в отложениях пермского периода. По жилкованию крыльев сходны с Psocoptera; имели жующий ротовой аппарат (с мандибулами) и короткие перки.

Рис. 7. Отряд Protorthoptera . (Из Родендорфа и др.; А - по Carpenter; Б - по Handlirsch, 1906-1908.)

A . Liomopterum ornatum (подотр. Paraplecoptera) из нижней перми Северной Америки. Б. Крыло Stenoneura fayoli (подотр. Protoblattodea) из пенсильванских отложений западной Европы.

Рис. 8. Передние крылья представителей отряда Miomoptera. (По Tillyard; из Родендорфа и др.)

A . Delopterum incertum из верхнепермских отложений Урала. Б. Permembria delicatula из нижнепермских отложений Северной Америки.

Отряд Caloneurodea

Эти насекомые жили в пенсильванско-пермское время и имели длинные, почти одинаковые передние и задние крылья (рис. 9), у которых базальные отрезки жилок М и Си слились, как у некоторых Protorthoptera. Ротовой аппарат был мандибулярного типа, церки-чрезвычайно короткие.

Отряд Protelytroptera(или Protocoleoptera)

Рис. 9. Отряд Caloneurodea.

A . Paleuthygramma tenuicorne из нижнепермских отложений Урала. Б. Переднее крыло Euthygramma parallelum

Рис. 10. Отряд Protelytroptera: крылья Protelytron permianum из нижнеперских отложений Северной Америки.

А. Переднее крыло (из Carpenter). Б. Заднее крыло (из Tillyard).

Еще один отряд мелких насекомых, известный из пермских отложений. У типичных представителей передние крылья превращены в хорошо развитые элитры; задние крылья широкие, с продольными и поперечными складками в расширенной анальной области (рис. 10). У этих насекомых были короткие толстые антенны, широкое туловище, сильные ноги и короткие церки. Судя по жилкованию крыльев, они, вероятно, были предками Dermaptera, а образование элитр у них считают независимым от развития элитр у Coleoptera.

Плекоптероидные отряды

Отряд Protoperlaria

Этот отряд, также известный только из пермских отложений, очень близок к Plecoptera (рис. 11). Передние крылья длиннее задних, у которых пять анальных жилок располагаются так, как у современных Plecoptera. У некоторых Protoperlaria была пара рудиментарных плоских лопастей, отходящих в горизонтальном направлении от переднегруди. Церки длинные; задние ноги толстые, длиннее передних и средних. По-видимому, от Protoperlaria произошли в доперм-ское время Plecoptera.

Риc. 11. Отряд Protoperlaria: Lemmatophora typa из нижнепермских отложений Канзаса, США. (Из Riek, 1970, с изменениями; по Carpenter.)

Нейроптероидные отряды

Отряд Glosselytrodea

Эта группа, единственная, вымершая среди эндоптериготных Neoptera, относится к пермско-юрскому времени. Жилкование крыльев (рис. 12) более специализированное, чем у Neuroptera или Mecoptera, а передние крылья тоже превращены в элитры. По многим признакам крылья, голова и грудь у Glosselytro-dea были сходны с таковыми Neuroptera. Возможно, что оба этих отряда имели близкого общего предка в позднем карбоне или ранней перми.

Рис. 12. Отряд Glosselytrodea.

А. Переднее крыло Archoglossopterum shoricum из пермских слоев Кузнецкого бассейна. Б. Переднее крыло Jurina marginata из пермских отложений Архангельской области. (Из Родендорфа и др.)

РАЗДЕЛ 3. СВЯЗИ ИСКОПАЕМЫХ НАСЕКОМЫХ С СОВРЕМЕННЫМИ

Paleoptera

Находки ископаемых насекомых, принадлежащих четырем вымершим и двум современным отрядам Paleoptera, свидетельствуют о том, что два выживших отряда - Ephemeroptera (поденки; рис. 13, А и Б) и Odonata (стрекозы) - это всего лишь остатки древней и очень разнообразной фауны крылатых насекомых Пенсильвания. Современные отряды представляют собой две разошедшиеся ветви Paleoptera. У Ephemeroptera способность к полету как на преимагинальной, так и имагинальной стадии развития, а также редукция ротового аппарата у этих стадий, произошедшая в послепалеозойское время, говорят об их давнем отделении от других Paleoptera.

Рис. 13. Ранние представители отряда Ephemeroptera.

A . Triplosoha pulchella из верхнепенсильванских отложений Европы (из Riek, 1970, с изменениями; по Edmonds, Traver). Б. Protereisma регтшпит из нижней перми Северной Америки (из Родендорфа и др., по Tillyard).

Odonata мало изменились со времени своего появления, и, возможно, их нимфы и взрослые особи всегда были хищниками. По строению ротового аппарата Protodonata сходны с активными, быстрыми стрекозами, но тело у них было значительно более массивное. Судя по облику ископаемых нимф Palaeodictyoptera и Megasecoptera, можно предположить, что они были наземными насекомыми, а их взрослые формы-растительноядными. Значение Paleoptera состоит в том, что они стали предками одной, а возможно, и двух групп насекомых, обладающих способностью складывать крылья над брюшком. Это обеспечивало крыльям защиту, когда они не использовались для полета, и значительно увеличивало подвижность особей.

Наиболее важной группой, происходящей от ранних палеоптер, является группа Neoptera. Крылья этих насекомых благодаря сложной системе крыловых сочленованных склеритов могут складываться на спине вдоль тела. Совершенно иначе устроены крыловые сочленения у двух современных отрядов Paleoptera.

Ортоптероидные отряды

Среди ортоптероидных отрядов наиболее примитивными считаются Dictyoptera (тараканы) и Isoptera (термиты), и жилкование крыльев у этих отрядов в общих чертах сходно. Первый из них был хорошо представлен в Пенсильвании настоящими тараканами (подотряд Blattaria), тогда как самые ранние находки термитов относятся к мелу. В крыльях Protorthoptera из пенсильванских и пермских отложений обнаружены вариации в числе анальных жилок, различия между передними и задними крыльями, разные способы складывания крыльев. Наиболее примитивные Protorthoptera из раннего Пенсильвания являются самыми древними из известных крылатых насекомых, жилкование их крыльев представляло собой типичный архедиктион. Protelytroptera, по-видимому, имели общего предка с Dermaptera (уховертками); последние известны со средней юры.

Orthoptera (саранчовые) и, возможно, также Phasmatodea (палочники), Miomoptera и Caloneurodea представляют собой ветви, рано отделившиеся от одной или нескольких подгрупп внутри Protorthoptera. Phasmatodea известны из триасовых отложений Австралии. Представители Miomoptera и Caloneurodea, первые находки которых относятся к пенсильванскому периоду, были уже настолько специализированы, что их филогенетические связи трудно с точностью установить. Строение тела и крыльев сближает их с ортоптероидными отрядами. Orthoptera впервые появились в отложениях пенсильванского периода, и с тех пор жилкование крыльев у них изменилось лишь незначительно.

Еще один ортоптероидный отряд, представленный в палеонтологической летописи, это Embioptera (эмбии). Один род эмбий был найден в пермских отложениях восточной Европы (рис. 14).

Рис. 14. Отряд Embioptera: Sheimia sojanensis из пермских слоев Архангельской области (По Родендорфу и др.)

Остальные относятся к кайнозойской эре и в основном были найдены в балтийском янтаре; эти формы в большинстве своем сходны с современными представителями отряда. Ископаемые формы Grylloblattodea - весьма специализированного отряда - неизвестны.

Плекоптероидные отряды

Есть весьма достоверные находки Protoperlaria и Plecoptera (веснянки) из отложений пермского периода. Эти два отряда насекомых, нимфы которых жили в воде, представляют собой небольшую четкую ветвь, отделившуюся от Protorthoptera. Веснянки известны из пермских, юрских, меловых и кайнозойских отложений.

Гемиптероидные отряды

Все ископаемые гемиптероиды принадлежат к современным отрядам, среди которых только у Zoroptera и Phthiraptera (вши) неизвестны ископаемые формы. Hemiptera (клопы) и Psocoptera (сеноеды) хорошо представлены в пермских отложениях, а появление Thysanoptera (трипсов) можно с достоверностью отнести к юрскому периоду. Все пермские Hemiptera (рис. 15) принадлежали к Homoptera (равнокрылым) и имели хоботок сосущего типа, характерный для этого подотряда. Вымершие семейства пермских Hemiptera весьма разнообразны, иногда с длинными яйцекладами, что указывает на их родство с некоторыми древними прямокрылыми. Они отлично приспособились к жидкой пище и, видимо, постепенно вытеснили палеодиктиоптер из экологических ниш с пищей такого рода.

У раннепермских Psocoptera, относящихся к подотряду Permopsocida (рис. 16, А),обе пары крыльев были почти одинаковыми, с простым жилкованием. К концу пермского периода по меньшей мере у двух семейств отряда Psocoptera уже были редуцированные задние крылья и видоизменено жилкование передних крыльев (рис. 16, Б); эти формы были удивительно похожи на современных сеноедов. Ископаемых Thysanoptera немного, наиболее известны находки из юрских отложений Средней Азии. Известны также находки насекомых, похожих на трипсов, из верхнепермских отложений в Европейской части.

Рис. 15. Отряд Hemiptera: Permocicada integra из пермских отложений Архангельской области. (По Родендорфу и др.)

Рис. 16. Представители отряда Psocoptera.

A . Dichentomum tinctum (подотр. Permopsocida) из нижнепермских отложений Канзаса, США (по Carpenter). Б. Zoropsocus tomiensis (подотр. Parapsocida) из пермских отложений Архангельской области. В. Lophioneurodes sarbalensis (подотр. Parapsocida) из нижней перми, Кузнецкий бассейн (Б и В по Родендорфу и др.).

Нейроптероидные отряды

Эти отряды очень хорошо представлены ископаемыми формами. Обе главные ветви нейроптероидных отрядов впервые появились в пенсильванском периоде и были многочисленны в перми.

Примитивные нейроптероиды. Из примитивных нейроптероидов отряды Megaloptera (большекрылые), Neuroptera (сетчатокрылые) (рис. 16), Glosselytrodea и Coleoptera (жуки) появились в пермском периоде. Появление Raphidioptera (верблюдки) (рис. 17) можно с достоверностью отнести к юрскому периоду. Обилие и видовое разнообразие представителей этих отрядов были значительно больше в пермском, триасовом и юрском периодах, чем сейчас.

Большинство семейств сформировалось еще до окончания юрского периода. Жуки-единственный отряд из примитивных нейроптероидов, освоивший множество наземных местообитаний, и в настоящее время они составляют почти 40% всех известных видов насекомых. У пермских ископаемых Coleoptera, относившихся к подотряду Archostemmata, уже появились признаки жилкования, характерные для элитр. Archostemmata доминировали среди Coleoptera до юрского периода, когда появилось большое число современных подотрядов и семейств.

Рис. 17. Отряд Neuroptera: Mesypochrysa latipennis из юрских отложений Казахстана (Из Родендорфа и др.)

Высшие нейроптероиды. Сюда относятся Hymenoptera (осы и пчелы), образующие независимую ветвь; Mecoptera (скорпионовые мухи), Siphonaptera (блохи) и Diptera (двукрылые), образующие вторую ветвь; Trichoptera (ручейники) и Lepidoptera(бабочки), составляющие третью ветвь. Формы, близкие к Trichoptera, и представители Mecoptera известны из пермских отложений, что указывает на еще более раннее отделение этих ветвей, может быть в пенсильвании. Hymenopteга впервые появились в триасовых слоях. В пермском периоде Mecoptera были уже достаточно дифференцированным отрядом и включали не менее трех подотрядов. У одного из них, Protomecopteга, жилкование крыльев было сходно с жилкованием у ископаемых насекомых, похожих на Megaloptera и живших примерно в то же время, и у их потомков-представителей семейства Meropeidae, ныне реликтовой ветви. Подотряд Еmnеcoptera представлен в пермских отложениях восемью или более семействами (рис. 18), большинство из которых вымерли к концу мезозоя или, претерпев сильные изменения, образовали современные семейства. Две группы Eumecoptera, составлявшие две четкие самостоятельные ветви на протяжении всего мезозойского периода, дали начало двум современным ветвям: 1) семейству Bittacidae и 2) семействам Panorpidae и Рапог-podidae. Мезозойский подотряд Paratrichoptera существовал в триасе, но в кайнозое уже не встречался. Пермские и мезозойские Mecoptera были намного более разнообразны, чем современные Mecoptera, и от них произошли два специализированных отряда - Siphonaptera и Dipteга.

Рис. 18. Отряд Raphidioptera: Mesoraphidia pterostigmalis из юрских отложений Казахстана. (Из Родендорфа и др., по Handlirsch 1906-1908.)

Рис. 19. Agetochorista tillyardi - представитель пермских Mecoptera (подотр. Раrаmеcoptera) с Урала. (Из Родендорфа и др., по Handlirsch, 1906-1908.)

Рис. 20. Блоха Palaeopsylla clebsiana из позднеэоценового балтийского янтаря. (Из Родендорфа и др.)

В отряде двукрылых больше ископаемых форм (рис. 20). Крылья, сходные с крыльями Diptera, находили в пермских отложениях Австралии и, возможно, в триасовых отложениях. Двукрылые, очень близкие к современным, известны из ранней юры, где были широко представлены Nematocera и ряд семейств Brachycera. В эоцене и в более ранних слоях встречались представители большинства семейств двукрылых. Представители семейств высших мух из группы Schizophora появляются в средне- и верхнекайнозойских отложениях.

Рис. 20. Двукрылое Macrochile spectrum из позднеэоценового балтийского янтаря.

Рис. 21. Отряд Hymenoptera. A. Anaxyela gracilis (подотр. Symphyta из юрских отложений в Казахстане). Б. Microtypus longicornis (подотр. Apocrita, надсем. Ichneumonida) из эоценового балтийского янтаря; В. Cryptoserphus pinorus (сем. Proctotrupidae) из эоценового балтийского янтаря. (Из Родендорфа и др.)

Trichoptera (ручейники) и Lepidoptera (бабочки) представляют собой еще одну сильно продвинувшуюся в своей эволюции группу нейроптероидных насекомых. Trichopteraили их непосредственные предшественники известны из ранне-пермских отложений Северной Америки и из позднепермских отложений Австралии. По характеру жилкования крыльев они были сходны с древними Mecoptera, что указывает на их общее происхождение. Пермские ручейники были промежуточным этапом на пути к мезозойским представителям этого отряда, у них были редуцированы поперечные жилки и терминальные разветвления. В верхнем триасе Австралии были найдены представители семейства Mesopsychidae, а в верхнем триасе и нижней юре северозападной Европы - представители семейства Necrotaulidae. В этих семействах досих пор сохранились самостоятельные основания у жилок М и Сu 1 . У более поздних представителей отряда основания этих двух жилок слиты. Большая часть других ископаемых находок ручейников относится к меловому периоду и олигоцену. В ископаемых находках Trichoptera довольно часто сохраняются домики личинок, конструкция которых сложилась, по-видимому, уже к триасовому периоду. Lepidoptera отряд, хорошо всем известный из-за огромного разнообразия крупных, ярко окрашенных форм, эволюционно очень молод и относительно скудно представлен в ископаемых находках. Известно несколько примитивных семейств из меловых отложений, однако большинство ископаемых бабочек - из эоцена и олигоцена северной Европы (балтийский янтарь), а несколько из олигоценовых отложений Северной Америки. Подотряд Jugatae был уже хорошо представлен к началу кайнозоя. По жилкованию крыльев его представители сходны с некоторыми ручейниками и, вероятно, произошли от ручейников в среднемезозойское время. У более высокоразвитых Frenatae,известных из балтийского янтаря, передние и задние крылья уже не были одинаковыми. Самый прогрессивный подотряд Rhopalocera вообще не имеет ископаемых форм.

РАЗДЕЛ 4. НАСЕКОМЫЕ И ИСТОРИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

4.1 Древние крылатые насекомые

Миссисипский и пенсильванский периоды. В верхнедевонских и миссисипских отложениях ископаемых насекомых до сих пор найдено не было. Однако быстрая эволюция амфибий с разделением

их на четыре отряда в течение миссисипского периода могла быть связана с использованием в качестве пищи пресноводных членистоногих, в особенности личинок насекомых.

Мелководные континентальные шельфы были покрыты широкими речными дельтами, где росли густые леса, состоявшие из псилофитов, древовидных плаунов, хвощей и родственных форм, семенных папоротников и ранних форм хвойных (кордаитов и древних Conifer ales ). Эти леса были источником образования крупнейших залежей каменного угля, а также многих отложений, богатых ископаемыми остатками насекомых. После середины пенсильванского периода в бассейнах горных озер возникло много болотистых лесов.

Фауна насекомых в пенсильванский период состояла не менее чем из 12 отрядов; судя по отдельным фрагментарным находкам, были еще и другие отряды. Известно около 35 значительных мест нахождения ископаемых, и собранный там материал показывает, что Paleoptera, в особенности представители отрядов Paleodictyoptera, Megasecoptera и Diaphanoptera, достигали высокой численности и разнообразия. Весьма многообразны были и Neoptera, особенно многочислен был отряд Protorthopteга. Отряды Miomoptera, Caloneurodea и Orthoptera тоже отличались большим разнообразием форм. Другую большую группу пенсильванских насекомых, включавшую более двух десятков семейств, составляли тараканоподобные насекомые, в том числе подотряд Protoblattoidea (Protorthoptera). Из-за обилия находок этих форм пенсильванский период называют «веком тараканов». С точки зрения палеогеографии представляет интерес постепенное продвижение мест находок пенсильванских насекомых к северу и югу от первоначального их расположения в виде узкого экваториального пояса.

Пермский период. Суперконтинент Пангея простирался от северных полярных областей через умеренные, субтропические и тропические зоны до южной полярной области. Пермские болота оставили после себя много угольных пластов и не менее 75 мест крупных находок ископаемых насекомых.

Почти все пенсильванские отряды насекомых перешли в пермские слои, и разнообразие их форм продолжало возрастать (рис. 9.36); кроме того, появилось не менее 10 новых отрядов, которые стали доминировать в находках. Были хорошо представлены Psocoptera (сеноеды), Hemiptera (клопы), Mecoptera (скорпионовые мухи) и Соleoptera (жуки). Впервые во время пермского периода появляются настоящие Odonata (стрекозы), Protelytroptera, Pro-toperlaria, Plecoptera (веснянки), Neuroptera (сетчатокрылые), Glosselytrodea, Trichoptera (ручейники) и, возможно, Меgaloptera (большекрылые). Многие из этих древних отрядов к концу периода вымерли, но 10 или большее число отрядов образовали исходные ветви, от которых произошли современные отряды.

В пермском периоде быстро развивались также две другие группы наземных организмов-рептилии и высшие растения. Рептилии, появившиеся лишь в конце пенсильванского периода, в перми быстро достигли расцвета. Среди них были травоядные, хищные и много насекомоядных форм. Увеличивалось и разнообразие растений. Во влажных стациях доминировали споровые и семенные папоротники, однако многие древние кони-ферофиты заселяли все более и более сухие местообитания.

4.2 Увеличение разнообразия наземных сообществ

Триасовый период. В триасе происходили большие изменения в условиях жизни на суше, и это отражалось в эволюционной истории насекомых. Большие области суперконтинента Пангеи становились теплыми и сухими и покрывались красными аллювиальными равнинами. Приспосабливаясь к этим новым условиям, быстро изменялась растительность. Кониферофиты были представлены многими формами Cordaitales, Co-niferales и Taxales. В теплых умеренных зонах широко распространялись Gink-goales и, возможно, Gnetales, а в тропических и субтропических областях - Суса-deoidales и цветущие Cycadales. Все эти изменения в условиях жизни привели к важным эволюционным изменениям и у насекомых.

Мест, где в триасовых отложениях были найдены ископаемые насекомые, значительно меньше, чем мест с находками из более ранних или более поздних отложений. Известно около десятка таких мест, в основном в Австралии и Центральной Азии, но только в некоторых из них оказалось много хорошо сохранившихся насекомых. По меньшей мере девять отрядов, появившихся в пермский период, не пережили триас. В триасовых отложениях впервые появились примитивные Hymenoptera (пилильщики), Phasmatodea (палочники) и Diptera (двукрылые); однако высокая степень дифференциации этих групп, вероятно, указывает на более раннее возникновение. Личиночные ходы, столь типичные для современных жуков из семейств Ви-prestidae и Scolytidae (рис. 9.37), до сих пор сохранились в окаменевших деревьях из триас "вых слоев.

4.3 Обновление фауны насекомых

Юрский период. В юре Пангея оставалась почти без изменений. Вдоль западного края Северной Америки от Мексики до Аляски -протянулась в основном в меридиональном направлении горная система. Наносы и ветры, которые дули с этих гор, а также трансгрессии и регрессии внутренних морей сильно влияли на климат Северной Америки.

В юрский период быстрыми темпами продолжалась эволюция высших растений. В отложениях, относящихся к концу этого периода, встречаются пыльцевые зерна, сходные с пыльцой двудольных покрытосеменных. Семенные папоротники были в это время редкими и не пережили юру. Кониферофиты, особенно Ginkgoales и Cycadales, были широко распространены.

4.4 Современная эволюция насекомых и цветковых растений

Меловой период. Продолжительность мелового периода составляет 60-70 млн. лет. В течение этого времени бассейн Северо-Атлантического океана расширялся, постепенно отделяя южные районы Европы от Северной Америки и обе эти области от северной Африки и северной части Южной Америки. Бассейн Южно-Атлантического океанастал в это время расширяться, так что Африка и Южная Америка начали отделяться друг от друга примерно с середины мелового периода. На протяжении всего периода между Северной Америкой и Европой существовала материковая связь через северную Европу, шельф Баренцева моря и Гренландию. Высокие горные цепи Кордильер по-прежнему оказывали сильное влияние на климат прилежащих областей.

Рис. 22. Ископаемые насекомые из мелового янтаря (озеро Сидар, пров. Манитоба, Канада). (ИзMcAlpine, Martin, 1969, The Beaver; рисункиК. A. Hamilton, AgricultureCanada.)

А.Хальцида (сем. Mymaridae, отр. Hymenoptera). Б . Мелкийхищныйклоп (сем. Anthocoridae, отр. Hemiptera). В . Жук (сем. Scydmaenidae, отр. Coleoptera). Г . Личинкажука-хищника (сем. Staphylinidae).

Многие из них были либо близкими родственниками современных родов, либо представителями этих родов; другие принадлежали к более примитивным родам. Особенный интерес представляют те семейства юрских насекомых, которые были промежуточными звеньями между современными семействами. В качестве примера можно привести ископаемое семейство Jascopidae, известное по одной нимфе из канадского мелового янтаря; оно заполняет промежуток между семействами Cercopidae и Cicadellidae (из Homoptera), представляя собой раннюю стадию в эволюции Cicadellidae от церкопидоподобного предка.

4.5 Становление современных фаунистических областей

Кайнозойская эра. Несмотря на небольшую продолжительность кайнозойской эры (60-70 млн. лет), ископаемые свидетельства об энтомофауне этого времени наиболее полны.

Изменения климата. Современная физическая картина земной поверхности сформировалась в основном в кайнозойскую эру. Происшедшее в кайнозое похолодание и сильные колебания температуры, последовавшие в четвертичном периоде, оказали большое влияние и на современное распространение насекомых. Эти события приводили к частому и значительному расширению и сужению областей с определенными условиями среды, к смещению климатических поясов к экватору или от него; в мире насекомых они вызывали многократное образование изолированных и реликтовых ареалов. Хотя подобные экстремальные климатические изменения могли происходить и раньше, в пенсильванское время и в начале пермского периода, в мезозое столь сильных колебаний климата не было.

Географические изменения. В кайнозойскую эру продолжалось также отдаление друг от друга и усиление изоляции большинства континентов. Северная Америка и северная часть Европы все еще раздвигались, и к середине эоцена сухопутная связь между ними была прервана. В позднеэоценовое и олигоценовое время по мере продвижения на север континентального блока, включающего Африку, Индию и Средний Восток, теплые прибрежные равнины по южным окраинам Центральной Европы, Центральной Азии и Китая подвергались деформации. Ко времени миоцена Гималайская горная система простиралась почти без разрывов от Европы до южной Азии, и к плиоцену эти горы достигли огромной высоты. С северной стороны этой горной цепи образовался ряд обширных впадин, и на месте многих из них возникли озера неморского происхождения (остатками этих озер являются Черное, Каспийское и Азовское моря). В наше время Гималаи представляют собой климатический и физический барьер между Палеарктикой и Восточной зоогеографической областью.

Австралия и Новая Гвинея тоже двигались на север, заняв положение, близкое к границе с Восточной зоогеографической областью. Резкие контрасты климатических и природных условий в сочетании с относительно недавним передвижением материков ограничивали взаимопроникновение животных и растений Восточной и Австралийской областей.

С юрского периода вплоть до начала плиоцена Северная и Южная Америки были разделены. От Африки и Антарктиды Южная Америка отделилась в конце мелового периода. Панамский перешеек образовался, по-видимому, в середине плиоцена, т. е. 4-6 млн. лет назад. Хотя обмен животными и растениями через этот узкий перешеек шел весьма интенсивно, оба американских континента сохранили ряд четких биотических особенностей. Наибольшие изменения произошли с млекопитающими; североамериканские плацентарные формы в значительной мере вытеснили сумчатых и плацентарных млекопитающих Южной Америки.

Северная Америка и северные районы

Азии на протяжении почти всей кайнозойской эры неоднократно имели связь в области Берингова пролива, и в результате фауны неарктической и палеарктической частей Голарктики стали очень сходны между собой. В Северной Америке значительное увеличение высоты Кордильер и Скалистых гор, происходившее в миоцене, плиоцене и четвертичном периоде, привело к разделению Провинции бассейнов и хребтов (в юго-западной части США) на мелкие, экологически обособленные участки. Провинция бассейнов и хребтов, Скалистые горы и Великие Равнины были подняты на 2-Л км в виде широкого регионального свода, а последующая эрозия придала этому горному ландшафту современный облик. Это поднятие создало «дождевую тень», что привело к распространению луговых сообществ на Великие Равнины. Горы стали холоднее, и на них стало выпадать больше атмосферных осадков.

Большинство ископаемых насекомых, найденных в балтийском янтаре, принадлежат к современным родам. Некоторые семейства высших Hymenoptera и Lepidoptera в коллекциях насекомых из балтийского янтаря отсутствуют и, вероятно, появились в эоцене. Недалеко от Флориссанта (штат Колорадо) в тонких слоях вулканического пепла, осевшего в водоемах у подножия старых Скалистых гор, сохранилось много ископаемых насекомых из олигоцена. Эти насекомые жили в самых разнообразных экологических условиях, от тропических до умеренно-холодных, и их фауна не уступала по многообразию родов современной фауне. Некоторые из этих родов отсутствуют теперь в Северной Америке, но встречаются в других местах - например, мухи цеце (род Glossina ) известны сейчас только в Экваториальной Африке. Среди олигоценовых находок из Флориссанта есть интересные златоглазки из семейства Osmylidae, а современные представители этого семейства живут только в тропических областях.

Ледниковые эпохи четвертичного периода (плейстоцен). После плиоцена во всем мире более прохладные эпохи неоднократно чередовались с чуть более теплыми. Во многих районах, особенно в Антарктике и в высоких северных широтах Америки и Евразии, росли и распространялись льды, которые затем таяли. С севера льды продвигались на юг и покрывали обширные территории. Известно четыре главных оледенения, и после каждого из них наступал долгий период с климатом более теплым, чем в настоящее время. Последние два из этих оледенений, а может быть и предыдущие, включали несколько циклов с чередованием ледниковых и межледниковых периодов. Сейчас мы находимся в регрессивной фазе последнего ледникового периода, и лишь остатки северной ледяной шапки сохраняются ныне в виде изолированных ледников или островных масс, как на Гренландии.

Расселение, дизъюнктивные ареалы и видообразование. Изменения климата во время смены ледниковых и межледниковых периодов оказали огромное влияние на живую природу Северной Америки, особенно в северных районах, отличавшихся умеренным климатом. В то время как обмен между фаунами Северной Америки и западной Европы отсутствовал, северо-западная часть Северной Америки и северо-восточная часть Азии были связаны по суше Беринговым мостом, который мог служить путем для расселения животных. В результате, когда условия на севере стали такими же, как в наше время, или даже более теплыми, многие виды насекомых, приспособленные к умеренно-холодному климату, расселились по всей Голарктике, распространяясь из Северной Америки в Азию или в обратном направлении. Во время следующего похолодания, при новом увеличении площади ледников ареалы этих видов расширялись к югу, так как южные окраины их ареалов становились холоднее и лучше соответствовали потребностям этих насекомых. Когда северные границы ареалов смещались к югу от Берингова моста, ареал каждого вида распадался на две части, между которыми не было генетического обмена. Если такое разобщение было достаточно долгим, популяции внутри каждой из этих частей могли стать самостоятельными видами. Когда ледники таяли и наступал очередной теплый межледниковый период, ареалы видов перемещались к северу. При этом вновь происходило смешивание азиатских и североамериканских видов, многие из которых были близкородственными, но уже генетически изолированными; в результате формировалась новая группа голарктических видов, а затем весь этот длительный процесс образования новых видов под влиянием климатических факторов повторялся снова.

Такой же механизм лежал в основе видообразования в горных районах в пределах одного континента. Например, холодолюбивый род веснянок Allocapnia , распространение которого ограничено холодными ручьями восточной части Северной Америки, дал начало большой группе видов (около 38); этому способствовали прежде всего волны рассеяния, связанные с флуктуациями климата, а затем изоляция географически обособившихся популяций родительских видов в нескольких горных районах-на севере и юге Аппалачских гор, на плато Камберленд и в горах Озарк-Уошито (штаты Миссури, Арканзас и Оклахома). Судя по имеющимся данным, все или почти все эти виды возникли, вероятно, в плейстоцене, т.е. в последние 3 млн. лет.

Ареал северного холодолюбивого вида ручейников Glossosoma intermedium в целом сейчас простирается от западной Европы через Азию на восток до Миннесоты и Миссури. На протяжении всего огромного ареала вид поразительно однороден, и это указывает на то, что он распространился по всей Голарктике во время последнего оледенения - возможно, всего лишь 12-30 тыс. лет назад. Однако ареал этого вида разделен на ряд изолированных популяций, что создает условия для образования новых видов в будущем.

В юго-западных районах США благодаря климатическим изменениям в четвертичном периоде возник еще один механизм видообразования. Ледниковые периоды были холодными и дождливыми, а межледниковые - жаркими и сухими. Целый ряд насекомых в этих районах, в том числе многие жуки, осы и пчелы, приспособлен к условиям пустыни. В дождливые эпохи их ареалы были ограничены небольшими изолированными слегка приподнятыми пустынными или полупустынными районами, расположенными между холодными, влажными горными хребтами. В это время такие изолированные, приспособленные к сухому климату популяции становились видами. В следующий межледниковый период сухие жаркие районы расширялись за счет прохладныхи влажных, в результате возникавших контактов происходило расселение и смешение видов.

Благодаря находкам в торфе и богатом органическим веществом иле появляется все больше данных об ископаемых насекомых четвертичного периода. У некоторых насекомых, например у жуков, части экзоскелета настолько прочны, что их можно вымывать из рыхлых отложений, не повреждая. Недавно были изучены находки Coleoptera из позднеплейстоценовых (висконсинских) отложений. Большинство этих ископаемых жуков принадлежит к современным видам жуков из семейств, приспособленных к умеренному климату и, судя по полученным данным, эволюционирующих сравнительно медленно. Перемещения, сужения и расширения климатических поясов в четвертичном периоде имели для насекомых многосторонние последствия, важнейшими из которых были изменения их ареалов и характера расселения; при этом темпы эволюции не были во всех группах одинаковыми.

4.5 Древние реликтовые фауны

Среди современных насекомых, живущих в областях, входивших в древнюю Гондвану, огромное число форм принадлежит к семействам, известным только из Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки. Некоторые другие встречаются, помимо указанных районов, также в Южной Африке. Большинство этих насекомых приспособлены к южной умеренной зоне, ведут оседлый образ жизни и не имеют средств для преодоления океанических пространств. К таким насекомым относятся, например, нелетающие растительноядные клопы из семейства Peloridiidae (Hemiptera), долгоносики из семейства Belidae, нелетающие сверчки из семейства Cylindrachetidae, три семейства и одно подсемейство веснянок (Plecoptera). В этот южный фаунистический комплекс входят также примитивные скорпионовые мухи из семейства Nannochoristidae - единственные дожившие до наших дней представители отряда Mecoptera, имеющие холодолюбивых водных личинок. Это семейство известно и из пермских отложений Австралии. Из двукрылых представителями этой фауны являются род Pelecorhynchus , родственный толстоножкам (сем. Bibionidae) и слепням (сем. Tabanidae), род Trichophthalma (сем. Nemestrinidae), подсемейство Ceratomerinae мух-толкунчиков (сем. Empididae) и примитивное семейство комаров Blephariceridae. Есть и другие примеры, указывающие на общность происхождения этой фауны. Большинство таких видов - дожившие до наших дней представители древних примитивных ветвей, и это заставляет предполагать, что когда-то до раскола Гондваны у них были сплошные обширные ареалы. В каком-то смысле эти насекомые-реликтовые, эндемичные и дизъюнктивные в одно и то же время!

ВЫВОДЫ

Существует несколько гипотез о происхождении насекомых и их взаимоотношениях с другими классами членистоногих. Основные затруднения заключаются в том, что палеонтологи еще не нашли отпечатков ископаемых форм, которые могли бы с достаточным основанием считаться предками насекомых. Тем не менее уже накопленные материалы по ископаемым насекомым позволяют относить время их возникновения к началу девонского геологического периода и в самых общих чертах представить себе существовавшую тогда экологическую обстановку. В девонский период, начавшийся 375 млн. лет назад и продолжавшийся 50 млн. лет, осуществлялся важнейший эволюционный этап развития жизни - выход растений из водоемов на сушу. К началу этого периода на суше растений не было, а жизнь концентрировалась в водоемах, где имелись водоросли и беспозвоночные.

В настоящее время полагают, что в дополнение к многочисленным современным отрядам насекомых прежде, судя по ископаемым остаткам, существовало еще 11 или даже больше отрядов. Большинство исчезнувших отрядов впервые появились в отложениях, относящихся к Пенсильванию или ранней перми, и в основном вымерли уже к концу пермского периода. Среди этих исчезнувших форм были и ранние предки некоторых современных отрядов насекомых. Большинство этих ископаемых предков морфологически были более примитивны и менее специализированы, чем их потомки; поэтому в позднем палеозое различия между группами насекомых еще не были такими четкими, как между соответствующими современными отрядами. С другой стороны, изучение поздних палеозойских насекомых ясно показывает, что к концу Пенсильвания основные этапы эволюции насекомых были уже завершены. Это относится к развитию крыльев, их складыванию, дифференциации способов питания и выработке жизненных циклов с полным превращением. Ниже даются краткие описания тех вымерших отрядов насекомых, которые уже достаточно изучены.

Морфологическая организация, которая характерна для насекомых, обеспечила им фундаментальный морфологический прогресс (ароморфоз). На основе этой организации они освоили воздушно-наземную среду обитания. В дальнейшем насекомые приспособились к самым разнообразным частным средам, в результате чего у них возникли различные конкретные приспособительные адаптации (идиоадаптации). На основе этих адаптации в прошлом и в настоящее время у насекомых происходит интенсивное видообразование.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Андрианова Н.С. Экология насекомых: Курс лекций. – М., 1970. – 158 с.

2) Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. Издание третье, дополненное. М.:Высшая школа, 1980. - 416 с.

3) Грант В. Эволюция организмов. - М., 1980.

4) Жизнь животных: В 6-ти томах. – М., 1985.

6) Мамаев Б.М. Энтомология. - М.: Мир, 1976. – 426 с.

7) Росс Г. и др. Энтомология: пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 576 с.

8) Савчук М.П. Зоологія безхребетних. – К., 1965. – 503 с.

9) Северцов А.Н. Эволюционная теория. – М., 1967.

10) Щербак Г.Й. Зоологія безхребетних. Кн. 1-3. – К.: Либідь, 1995.

11) Яблоков А.В., Юсупов А.Г. Эволюционное учение. – М.: Высш. шк., 1989. – 335 с.

Эволюция морфологических структур, в отличие от экологической эволюции, относительно хорошо документирована. Все морфологические признаки легко распознаются и их можно сравнивать как на современном материале, так и по ископаемым остаткам. Однако даже морфологическая эволюция во многом является предметом спора.

Экологическая же эволюция может быть представлена только как цепь более или менее спекулятивных догадок. Об образе жизни вымерших форм можно все же в какой–то мере судить по их морфологии, так как сходный образ жизни приводит к появлению относительно сходных жизненных форм.

В конце учебника по экологии насекомых целесообразно привести некоторые соображения об экологической эволюции насекомых, чтобы подвести итог всему сказанному выше и дать экологический портрет класса насекомых в динамике.

Одна из основных тенденций эволюции животного мира – переход от первичного для всего живого водного образа жизни к наземному, а для ряда групп – также и завоевание воздушной среды. У насекомых первый этап связан с появлением трахейной системы, а второй – крыльев.

1. Предки насекомых и их местобитание

Наиболее ранние остатки древних, вероятно способных к полету крылатых насекомых датируются концом нижнего карбона(А.П. Расницын, 1980). Первичнобескрылые же насекомые, к которым по современной классификации относятся только отряды Archaeognatha и Thysanura, а также вымершие Monura, описаны из отложений верхнего карбона. Правда, в девонских отложениях найдены остатки членистоногого, которое может принадлежать к Archaeognatha.

У всех насекомых отсутствуют постоянные

в течение всего цикла развития жабры,

и дыхание осуществляется, за редкими

исключениями, через трахейную систему.

У водных личинок и куколок последняя

может быть закрытой, и они дышат с

помощью жабер. Следовательно, предками

всех насекомых, скорее всего, были

наземные членистоногие с приспособленной

к дыханию в воздухе трахейной системой .

Таким образом, между предковой формой,

вышедшей из воды, и крылатыми насекомыми

должен быть значительный интервал

времени, за который образовалась

трахейная система и появились крылья.

.

Таким образом, между предковой формой,

вышедшей из воды, и крылатыми насекомыми

должен быть значительный интервал

времени, за который образовалась

трахейная система и появились крылья.

Вопрос об облике предков насекомых представляется спорным. В настоящее время наиболее распространены две гипотезы. Согласно одной из них предками насекомых были древние многоножки, а другой – ракообразноподобные предки (но не обязательно ракообразные!). Важное для представления об экологической эволюции насекомых, отличие первой гипотезы от второй заключается в различной исходной форме тела, а следовательно, разном исходном образе жизни. Длинное, легко изгибающееся тело многоножек дает преимущества при обитании в растительном мусоре или в ходах, уже сделанных другими животными. Более же короткое и компактное тело ракообразноподобных членистоногих приспособлено к открытой жизни в воде или на поверхности суши и лишь к временному использованию укрытий.

Представления о "многоножкообразных" предках насекомых очень широко распространены (М.С.Гиляров, 1949;V.Graber, 1891) и имеют солидную морфологическую основу.

Нам

представляется уместным напомнить

читателю геологические эры и периоды.

К палеозойской эре относятся периоды:

кембрий, ордовик, силур, девон, карбон,

пермь. К следующей за ней мезозойской

– триас, юра, мел. К кайнозойской:

палеоген, неоген, четвертичный

(современный) периоды.

Нам

представляется уместным напомнить

читателю геологические эры и периоды.

К палеозойской эре относятся периоды:

кембрий, ордовик, силур, девон, карбон,

пермь. К следующей за ней мезозойской

– триас, юра, мел. К кайнозойской:

палеоген, неоген, четвертичный

(современный) периоды.

Однако в более поздних работах показано, что многоножки и три близких к ним отряда энтогнатных первичнобескрылых (Protura, Diplura, Collembola) существенно отличаются от насекомых, во-первых, тем, что у первых протоцеребрум сдвинут в отношении других отделов мозга назад, а у насекомых сохраняется в переднем, т.е. в примитивном положении (А.П. Расницын, 1976). Во-вторых, метатрохофоральные начальные стадии онтогенеза у этих групп принципиально различны (О.А.Мельников, 1974), что указывает на дивергенцию их предков еще во время обитания в воде.

Согласно другой гипотезе предками насекомых были древние ракообразноподобные формы (R.Snodgrass, 1956; A.G.Sharov, 1966). Перечислим основные признаки, общие у ракообразных и насекомых: во-первых, это сравнительно короткое и компактное тело, во-вторых, наличие отдельных грудного и брюшного отделов, что отсутствует у многоножек. Грудной отдел несет ходильные или плавательные конечности, брюшко же само может участвовать в плавании. Подгибание и распрямление брюшка приводит к резкому скачкообразному продвижению в воде. В-третьих, это округлое или слегка сплюснутое с боков тело. Такая конфигурация тела создает максимальные возможности для прыжка в воде с помощью резких движений брюшка. Подобным же образом ударяя брюшком о субстрат, прыгают и современные наземные Archeognatha, по–видимому, наиболее близкие к предкам всех насекомых. В–четвертых, это мандибулы, приспособленные к пережевыванию разнообразной пищи. Для ракообразных типична миксофагия, включающая питание отмершими растительными и животными остатками, а также иногда использование в пищу живых растений и животных.

Все эти признаки являются отличной предпосылкой для выхода на сушу. Действительно, среди ракообразных многие группы обитают практически все время на суше около воды (некоторые бокоплавы и крабы) или становятся полностью сухопутными (мокрицы).

Несомненно, что предки насекомых, а, может быть, уже сформировавшиеся древнейшие насекомые вышли из воды на берег моря. Однако морской берег может быть разных типов. Первый тип – вязкий берег, складывающийся из ила и песка. Здесь благодаря мелководью, далеко уходящему в море, волны гаснут, не доходя до берега. В начале палеозоя такие мелководья должны были быть очень широко распространены, так как отсутствие развитого растительного покрова суши приводило к ее мощной водной эрозии и селевым стокам вдоль побережья. На мелководье и по его краям возникали насыщенные органикой скопления водорослей и бактерий – так называемые "маты", на поверхности которых шел интенсивный фотосинтез. Именно в таких местах в конце силура появились первые высшие растения.

Второй тип – песчаный или каменистый пляж, который в штормовую погоду накрывается волнами. Такое возможно при условии, что недалеко от берега достаточно глубоко. Условия для жизни на пляже очень суровы и требуют специальных приспособлений, чтобы животное не сносило волной.

Где же обитали предки насекомых?

Вполне убедительной кажется гипотеза о выходе предков насекомых на заиленные берега, покрытые слоями водорослей и бактерий. Здесь нет прибоя и много пищи. Дно на громадном пространстве таких мелководий иногда обнажалось ветром или во время отлива, что должно было способствовать появлению амфибиотических форм. Можно представить, что предки насекомых обитали в верхних слоях почвы (так называемой подстилке, состоящей в основном из опавших и начинающих гнить растительных остатков). Подстилка была достаточно рыхлой для передвижения внутри нее форм, не имеющих специализированных органов для копания. По–видимому, этот субстрат впервые начал обра-

Кукалова–Пек

(J.Kukalova-Peck, 1991) высказывает прямо

противоположную точку зрения, согласно

которой древнейшие насекомые обитали

в воде, где и у них возникла трахейная

система. Более того, крылья Pterygota она

рассматривает как приобретшие новую

функцию жабры. Остатки водных форм

обычно хорошо сохраняются, однако

современной палеонтологии не известны

обитавшие в воде древнейшие насекомые

в отложениях девона или же карбона.

Кукалова–Пек

(J.Kukalova-Peck, 1991) высказывает прямо

противоположную точку зрения, согласно

которой древнейшие насекомые обитали

в воде, где и у них возникла трахейная

система. Более того, крылья Pterygota она

рассматривает как приобретшие новую

функцию жабры. Остатки водных форм

обычно хорошо сохраняются, однако

современной палеонтологии не известны

обитавшие в воде древнейшие насекомые

в отложениях девона или же карбона.

зовываться с конца девона, когда на суше появилось много различных, в том числе и древовидных, высших растений. Легко можно было бы представить себе переход древних насекомых от обитания в скоплениях прибрежной органики к жизни в подстилке из растительного спада. Такой переход к наземному существованию через амфибиотический образ жизни на заболоченных берегах, по–видимому, имел место у предков наземных хелицеровых и многоножек.

М.С.Гиляров (1949) рассматривал почву как среду обитания, переходную между водной и воздушной. Подчеркнем, что здесь речь может идти только о рыхлом скоплении растительных остатков, составляющем поверхностный слой почвы. Движение в более плотных глубоких слоях почвы или ила встречает очень большое сопротивление, и поэтому возможно лишь при специальных адаптациях. Это либо очень маленькие размеры (1 мм и меньше), позволяющие передвигаться в скважинах почвы, либо тонкое змеевидное тело, либо приспособленные к рытью конечности или весь корпус. Все эти приспособления, безусловно, являются специализацией, поэтому плотная почва, подобная современной, не могла быть средой обитания предков насекомых, хотя она и является прибежищем для ряда примитивных форм.

Однако можно высказать ряд сомнений по поводу того, что предки насекомых обитали на таких заболоченных берегах, а затем заселяли первичные рыхлые почвы.

Во-первых, остатки животных в лагунных отложениях довольно хорошо сохраняются (В.В.Жерихин, 1980), но формы, которые могли бы быть предками насекомых, в них пока не обнаружены. Во-вторых, вышедшие на сушу одновременно или даже раньше хелицеровые и многоножки представляли здесь для предков насекомых мощный пресс хищников. В-третьих, есть основания предполагать, что предки насекомых, подобно современным Archeognatha, прыгали, пользуясь мощным ударом брюшка о субстрат. Прыгающие формы, тем более относительно крупные, обитают только на поверхности, следовательно, они не могли использовать глубокие укрытия и жить в слежавшейся почве, где микроклимат создавал условия, переходные от водного образа жизни к воздушному.

Следует упомянуть также "гравитационную" гипотезу Б.М.Мамаева (1982), согласно которой насекомые постепенно приспосабливались к жизни в воздушной среде, поднимаясь по стеблям возвышавшихся из воды растений. Как мы уже упоминали, захоронение в таких мелководных водоемах должно было бы быть наиболее полным, однако остатки членистоногих, которых можно было бы принять за предков насекомых, в них отсутствуют.

Есть основания принять гипотезу, что предки насекомых начали осваивать сушу с прибойной пляжной полосы (W.B. Tshernyshev,1990; 1994). Жизнь в прибойной зоне сопряжена с постоянной опасностью погибнуть от ударов камней или песка,

которые несет волна, или же быть унесенным вморе.

Рис.43. Ракообразное морская 6лоха Нуа1е hawaiensis Dana, (по А.И. Булычевой, 1957)

Предполагаемый нами современный экологический аналог предков насекомых – живущие на пляже бокоплавы (морские блохи) (рис.43). Морские блохи при приближении пенного языка резко прыгают, ударяя ногами и брюшком о твердый субстрат или о поверхность воды. Если к моменту приземления бокоплава вода еще не ушла, прыжок повторяется. Собственно говоря, этот прыжок мало чем отличается от резкого скачка в воде, типичного почти для всех ракообразных и помогающего им уйти от опасности.

Механизм этого прыжка сходен с прыжками наземных Archeognata – первичнобескрылых насекомых. Некоторые примитивные виды Archeognatha и сейчас обитают в прибрежной морской зоне и даже способны прыгать по поверхности воды подобно морским блохам. Хвостовые нити способствуют эффективности и направленности такого прыжка. Интересно, что такие же движения брюшком делают при плавании некоторые личинки поденок – явно примитивные группы, происходящие, по–видимому, от древнейших крылатых насекомых – Paolidae (А.П.Расницын, 1980), а также личинки некоторых жуков–плавунцов (Е.Н.Павловский, С.Г.Лепнева, 1948). Следует отметить, что прыжок на суше с помощью удара брюшка о субстрат возможен только при относительно компактном и не сплющенном дорзовентрально теле. Удлиненные формы, подобные многоножкам, или сплющенные, как тараканы, по чисто механическим причинам не способны к такому прыжку.

В прибойной зоне, в местах, куда доходит морская пена, скапливается большое количество разнообразных органических остатков. По–видимому, предки насекомых были одними из первых потребителей этого субстрата, где вместе с разлагающимися остатками оказывались еще живые морские животные и растения. В настоящее время такова пища прибрежных бокоплавов, особенно морских блох. К выводу о возможности существования предков насекомых на береговых выбросах приходит и А.П.Расницын (1980).

Очень важно отметить, что в прибойной зоне у предков насекомых должны были полностью отсутствовать конкуренты и хищники. Во всяком случае, хелицеровые и многоножки не могли обитать на концах пенных языков.

К сожалению, обитатели прибрежной прибойной зоны практически никогда не сохраняются в отложениях (В.В.Жерихин, 1980) и палеонтологическая летопись ничего о них не говорит.

Совершенно непонятная тема. По определенным причинам - какая-то даже легкая, потому что многое остается в наших представлениях неизменным уже многие десятки лет и отдельные мотивы кто-то учил в школе. С другой - что-то оригинальное все же открыто, хотя... если область совсем незнакома и все эти букахи под ногами кажутся неразличимым множеством - так какая разница, что там теперь не знают в отличие от того, что не знали вчера? Помимо того - проблема уровня. Люди думают, что знают, на каком языке следует говорить об эволюции. Обычно это знание - тоже научные представления, но сильно устаревшие, лет на сто - которые наконец добрались до "всех" и стали обыденным знанием. В результате, когда говорится то новое, что удалось узнать, это вообще не воспринимается даже как часть ответа - люди-то хотели что-то другое, им мечталось услышать иной ответ.

Ну, прежде всего, насекомые - это, в общем, почти первая группа наземных животных. Точнее, первыми были артроподы, более крупная группа, но большинство артропод - насекомые. Насекомые очень рано заселили сушу и стали крайне разнообразны. Ключевые адаптации - способность к полету, приобретение полного превращения, благодаря которому личинки могут занимать совершенно иные экологические ниши, нежели взрослые, отчего конкуренция взрослых с личинками исчезает. При этом личинки у насекомых с полным превращением имеют зачатки крыльев внутри тела, так что могут пробираться в сплошных субстратах, проще гвооря - жить в плотных, вязких средах и добывать пищу самую разную. Это - то, что в общем и целом понятно, и тут можно видеть пример. Именно пример - когда некоторая задача дается с ответом. Вот есть рассуждения об эволюционных преимуществах, об адаптациях. Вот расшифрованы главные для некой группы адаптации. А в какую цену эти соображения? Как только понимаешь, что насекомые - самая крупная группа животных, что она насчитывает больше видов, чем... ну, почти все остальные - тут и становится понятно6 только что сказанное об адаптациях - крайне важно. Конечно, надо добавить размер, это свойство не только насекомых, но очень важно, надо добавить свойства покровов тела, которые не дают насекомым высыхать, но все равно - вот у нас в руке синдром ключевых признаков, числом не больше, чем пальцев, и вот цена - получилась чудовищно успешная, огромная группа, миллион(ы?) видов, тесная связь с растениями, так что на фоне этого успеха можно обобщенно сказать: да вообще на Земле живут растения и питающиеся ими насекомые, а прочие обитатели - так, фиоритуры, вариации по краям этого разнообразия. Хотя можно и сомневаться. Преимущества полного превращения не касаются насекомых с неполным превращением, а тех тоже очень много. Значит, видимо, успеху группы способствовали и иные какие-то свойства. Конечно, список кандидатов в решающие свойства очень велик - прежде всего все же полет... Но так можно продолжать долго, есть остроумные решения, есть всякие сомнения.

Когда примерно понятно, что для насекомых важно, какие признаки строения обеспечили успех, возникает вопрос примерно "от кого произошли". На современном языке - "кто сестринская группа". Разница не так велика, в целом это вопрос о том, на какой ветви животных, среди кого развилась такая большая и успешная группа. Так что первый узел вопросов - про родственников насекомых в целом. Очень долго на этот вопрос шел традиционный ответ - ну конечно, многоножки. Это прямо совсем близкие родственники насекомым. А куда относятся многоножки вместе с насекомыми? Вот это вопрос, для них родичей найти трудно, хотя в целом ясно - это какие-то членистоногие. Но их же много очень. Пауки? Хм, крайне сомнительно. Раки? Ну не смешите. И что делать? ну, изобретали разные сомнительные и сложные гипотезы, как от каких-то самых этак первичных членистоногих предков... ну почти многощетинковых червей... эдак потихоньку, скрытно... ответвились... а потом доэволюционировались. Конечно, все было не голословно - за каждой точкой стояло множество работ по конкретным признакам, которые объединяют разные группы животных.

И тут трудность. Ну как это объяснять? Обычный человек склонен воспринимать написанное выше в меру своего роста - мол, ну так и думали, как сказано - вот этими расплывчатыми словами, что постепенно. Какая чушь! Читатель очень разумен и готов придумать другие, более удачные теории. И как объяснить, что нет нужды? что игра вообще идет не в это? Игра идет в составление паззла из признаков. Множество самых разных групп просмотрено с огромной подробностью, получены многие сотни и тысячи значений признаков, группы сравниваются при помощи разных математических методов и постепенно, после многих неудач и ошибок, противоречий и сомнительных решений, выясняется, какие же группы в самом деле близки друг другу, а какие связаны лишь поверхностным сходством. О том, что такое на самом деле и что такое поверхностное сходство - спорят столетиями, приводят тонны аргументов, причем каждый аргумент - это исследованные морфологические структуры, открытые новые признаки.

Я это к тому, что трудно даже представить, какой революцией была обоснованная точка зрения, что самые близкие родичи насекомых - ракообразные! Это грохнуло в конце 80-х, и это было революцией - это называли безумием и смешным заблуждением, потом цедили "что-то есть", а теперь это мейнстрим. Называют это Pancrustacea, это название для насекомых плюс ракообразных. Это - перестройка всей системы членистоногих. Там много чего случилось. Оказалось, что шла артроподизация, то есть несколько неродственных групп стали более похожими, чем прежде, и приобрели независимым образом членистые конечности, одна из ветвей - это насекомые и раки, в другой.. в другой - родственные друг другу многоножки и хелицеровые, то есть паукообразные. Это просто с ума сойти, это переворачивает все, чему учили сотню лет, и это уже произошло давно и устоялось.

Branchiopoda

Cephalocarida

Ладно, с многоножками разошлись, второй узел - это отношения "настоящих насекомых" и первичнобескрылых, нескольких небольших во всех отношениях групп, которые весьма близки к насекомым. С ними полной ясности еще нет, там идут затяжные позиционные бои, кто с кем немного ближе. Большинство народу вообще не знает про тех мелких ребят, так что огромное число работ, остроумнейшие доказательства и прочие дела совершенно беспредметны для большинства населения. Энтогнатных выделяют как сестринскую группу к безмышцеусым - ну, кого это волнует? Впрочем, вроде бы, еще не решено - регулярно появляются крупные и авторитетные работы, которые перерешивают решенное. Но важно понять - там игра среди четырех наперстков. Все битвы - кто к кому ближе, но в целом ничего принципиально нового не высказывается, настоящие насекомые сближаются то с одним, то с другими тремя... Ладно, проехали.

Entognatha

Уже приятно, что мы добрались до настоящих насекомых и они еще есть. Многие очень известные группы были разрушены при исследовании молекулярными методами - оказалось, что они не происходят от одного предка, не монофилетичны, и больше таких групп нет. Нету рыб как единого таксона, скажем. И много еще кого разнесли в клочья. А насекомые устояли. Что означает - тщательные молекулярные исследования подтвердили давние морфологические доказательства. Это, я считаю, большой плюс всем нам. И молекулярщикам, и морфологам, и насекомым.

Итак, насекомые, появились примерно 320 млн. лет назад, а точнее первые остатки из раннего карбона. Почему думают, что они - не сборная группа, а произошли один раз от одного общего предка? Помимо второстепенных и косвенных соображений есть главное: крылья. Они устроены у всех по одному плану и из одних склеритов, устройство сложное, если в деталях рассказывать - очень много всяких тонкостей, и вряд ли это одинаково происходило два раза. Такая сложная конструкция, если б возникала два раза - ну обязательно бы провралась в какой-то детали, были бы два типа крыльев, несводимые друг к другу. Но - нет, вроде бы пока ничего такого не обнаружили, хотя крылья самых разных насекомых в последние годы изучают очень внимательно. На этом основании - монофилетичность. Из этого же положения - и загадки, связанные с возникновением полета. По сю пору много разных остроумных гипотез, как же развился полет. Если б были разные переходные формы, было б легче их связывать в ряды, но ничего нет - насекомые появились резко и сразу уже такими. Видимо, что-то ойкнуло и сделались, скорее всего - один раз, но вот как они научились летать, как приобрели крылья... Если б этой загадки не было, были б переходные формы, то что бы было тогда? А тогда бы мы гадали о загадке, от кого насекомые произошли, мы бы не имели монофилетичных насекомых, говорили бы, что они произошли параллельно от разных групп, поделили бы насекомых на несколько стволов... Это была бы совсем другая песня, важно понимать, что и тогда бы были загадки. Мы меняем в наших эволюционных построениях одни загадки на другие. как данные лягут - если чего-то не хватает, в этом месте загадка, но если б хватало - была б другая по той же причине.

Теперь, когда мы верим в единое происхождение насекомых, понять бы, что у них внутри происходило? Кто там от кого произошел? Со школьных лет известна простая схема - сначала были те, что с неполным превращением, вроде кузнечика, а потом те, что с полным, вроде бабочки. Правда, если запустить в это дело руки по локоть, теория рассыпается на диковины. Есть разные виды полного превращения. Кажется, оно возникало несколько раз независимо. Значит, группа насекомых с полным превращением - не монофилетическая, это несколько разных стволов и приблизительно похожими адаптациями. Да и у тех, что с неполным превращением, наблюдаются разные чудеса. Как браться за чудовищное разнообразие насекомых - не очень понятно.